- Politik

- Entwicklungspolitik

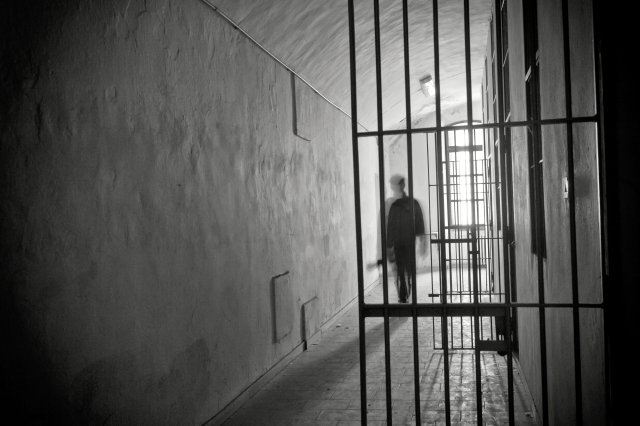

Tschad: Lebenswelten in der Krise

Die kriegerischen Konflikte im Sudan und Tschad bestimmen den Alltag. Die Ethnologin Andrea Behrends spricht über Normalität in der Krise

Wie erklären Sie sich den Unterschied zwischen deutschen und internationalen Medien bezüglich des Interesses an der Situation im Sudan und der angrenzenden Region?

Ich glaube, dass sich das Interesse in Deutschland an Afrika, auch aufgrund der etwas länger zurückliegenden Kolonialgeschichte, vor allem auf eine Sache richtet: Wer kommt nach Deutschland? Was an Ort und Stelle stattfindet, verblasst vermutlich hinter dem, was jetzt zwischen der Ukraine und Russland, aber natürlich auch zwischen Israel, Palästina und dem Iran gerade passiert. Tatsächlich hört man fast nichts über den Konflikt im Sudan und Tschad selbst. So eine Krise hat eine gewisse Spektakularität am Anfang, aber dann vergeht die Aufmerksamkeit dafür. Und wenn viel darüber berichtet wird, müsste das Problem ja vielleicht Teil der aktuellen Politik werden. Dann würde sich die Frage stellen, was wir denn tun können. Dafür scheint im Moment die Bereitschaft eher gering zu sein.

Sie sind in den vergangenen 20 Jahren immer wieder in den Tschad gereist, um Forschungen in einem Kontext durchzuführen, den sie nun als »Lebenswelten in der Krise« (»Lifeworlds in Crisis«) bezeichnen. Würden Sie diesen Begriff näher erläutern?

»Lebenswelten in der Krise« bezieht sich auf Personen, die Krisen durchstehen und auf eine gewisse Weise bewältigen. Das heißt nicht, dass sich die Krisen auflösen. Lebensweltliche Betrachtungen gehen auf die Erfahrungswerte, das Wissen der Menschen ein, die sich in solchen Krisen befinden, und darauf, wie sie dieses Wissen einsetzen, um zu sehen, welche Möglichkeiten ihnen offenstehen. Ich bin einzelnen Menschen auf ihren Lebenswegen gefolgt und habe geschaut: Wie hat sich das Leben in den letzten Jahren weiterentwickelt? Wo ist diese Person jetzt? Wie lebt sie? Dadurch bin ich über die Biografien auf die Lebenswelten gekommen und habe festgestellt, dass diese durchaus unterschiedlich sind. Dann habe ich mich gefragt, woher diese Unterschiede kommen und was sie bewirken. Das war eine der Hauptfragen meines Buches.

Andrea Behrends ist Professorin für Ethnologie an der Universität Leipzig. Ihr kürzlich erschienenes Buch »Lifeworlds in Crisis. Making Refugees in the Chad-Sudan Borderlands« betrachtet über einen Zeitraum von über 20 Jahren die Situation von Vertriebenen des Darfur-Kriegs, die sich 2003 im Tschad niedergelassen hatten.

Sind Krisen von grundlegender Bedeutung für die Menschen in der Region?

Ja. Die Region ist von wiederkehrenden Krisen geprägt. Auch schon vor 2003, in den 80er Jahren, gab es dort eine Art Stellvertreterkrieg, in dem neben Tschad und Sudan auch Libyen eine Rolle spielte. Es gibt in so einer Region, in der Knappheit herrscht und verschiedene Wirtschaftsformen miteinander um knappe Ressourcen konkurrieren, auch immer wieder Gründe für Konflikte. Aber dass diese so extrem eskaliert sind, kommt eher durch internationale Politik und politische Interessen der verschiedenen Regimes. Dieses Gebiet kennzeichnet sich auch dadurch, dass dort schon in vorkolonialen Zeiten, also bevor das Osmanische Reich, Frankreich und Großbritannien ihre koloniale Herrschaft aufgebaut haben, mächtige Sultanate existierten, die miteinander konkurrierten. Auch damals schon war die Region zwischen diesen Herrschaftsgebieten – der heutigen Grenzregion zwischen Tschad und Sudan – durch Unsicherheit geprägt.

Welche Interessengegensätze bestehen denn vor Ort und welche Rolle spielt die Kolonialzeit?

Das ist tatsächlich kompliziert – man könnte anfangen mit den Interessen derjenigen, die Landwirtschaft betreiben, und denen, die als Hirten ihr Leben führen. Tiere und Pflanzen stehen notwendigerweise manchmal in Konkurrenz (lacht): die Tiere, die die Pflanzen fressen, das Wasser, das gebraucht wird für Pflanzen und Tiere. Und dazu eben eine gewisse Knappheit von Nahrungsmitteln und Wasser. Also eine Konfliktbasis ist wahrscheinlich gegeben, aber auch eine Basis für Kooperation: Der Dung der Tiere ist für die Pflanzen gut, die Produkte der Bauern sind für die Hirten extrem wichtig. Es gibt Tausch, es gibt Methoden der Konfliktvermeidung oder auch Kompensation für Verluste. Die Konkurrenz um Ressourcen allein würde nicht zu einem so extremen Konflikt führen. Man könnte vielleicht sagen, dass die koloniale Vergangenheit Strukturen geschaffen hat, die vor allem über Landbesitz bestimmte Ausschlüsse produzieren. Und die wiederum haben es auf national-politischer Ebene leichter gemacht, Menschen gegeneinander zu mobilisieren und in Kampfhandlungen zu verwickeln.

Sind diese Identitäten, die hierzulande oftmals als »Afrikaner« und »Araber« verhandelt werden, wirklich so rigide?

Meines Erachtens nicht. Als ich das erste Mal in die Region kam, habe ich mich gefragt: Wo sind denn hier die Unterschiede zwischen den sogenannten arabischen und afrikanischen ethnischen Gruppen? Ich konnte erst einmal keine großen Unterschiede erkennen in der Lebensweise, der Kleidung, der Sprache oder in der Art, Häuser zu bauen. Auch die sogenannten Hirten betreiben Landwirtschaft und die Bauern halten Rinder. Die Unterschiede verwischen. Das Gebiet ist davon geprägt, dass Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen eher Landwirtschaft betreiben oder eher Tiere, also Rinder oder Ziegen züchten wollen, ihre Zugehörigkeiten ändern konnten. Außerdem finden Hochzeiten über bestimmte Gruppengrenzen hinaus statt und dadurch lässt sich im Konfliktfall sagen: »Na ja, wir stehen jetzt hier in Konkurrenz, aber gleichzeitig ist deine Tochter ja meine Frau und insofern sind wir auch Familie.« Das kann man immer wieder ausblenden und einblenden, je nach Situation. Aber die Menschen wissen ziemlich genau, welche Sprache sie wo sprechen, mit welcher Zugehörigkeitskategorie sie sich in bestimmten Situationen positionieren. Ob sie zum Beispiel eher die »nationale Karte« ziehen oder sich über die Sprache oder die Religion definieren. Wobei die Religion tatsächlich bei allen ähnlich ist. Aber es gibt ja auch im Islam unterschiedliche Ausrichtungen und das sind interessante Unterscheidungen – aber eben auch Möglichkeiten, um Ähnlichkeit zu entdecken.

Sie schreiben, dass in der Grenzregion Tschad/Sudan das Zusammenleben »unter unterschiedlichen Vorstellungen von Zugehörigkeit und mit varilen Eigentumsrechten ein ständiges Navigieren zwischen Eskalation und Deeskalation von Konflikten zu erfordern scheint«. Wie können wir uns das vorstellen?

Zunächst einmal leben die Menschen in enger Nachbarschaft und kennen sich häufig von Kind auf. Sie haben Dinge miteinander erlebt und stehen sich zunächst nicht unbedingt feindlich gegenüber. Aber wenn es zu einer Eskalation kommt und zum Beispiel eine bestimmte Gruppe wie die Janjaweed – die in der westlichen Presse als »Horden« dargestellt wurden – auf Pferden angreifen, Dörfer niederbrennen und dann vermutet wird, dass sie im Nachbardorf Unterschlupf finden, wird es schwieriger mit der nachbarschaftlichen Verständigung und der Kommunikation über Zugehörigkeiten hinaus. Es kommt immer auf die jeweilige Situation an. Aber ich hoffe, dass es auf Dauer wieder Möglichkeiten geben wird, sich einander anzunähern.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Diejenigen, die sich auf eine besondere Beziehung zu den jeweiligen Machthabern berufen können, scheinen Immunität gegen Strafverfolgung, also Straffreiheit zu genießen. Inwieweit strukturieren solche Patronage-Beziehungen das Leben der Menschen?

Ja, das ist tatsächlich die traurige Realität im Tschad. Mir scheint zumindest, dass diejenigen, die an der Macht sind, dazu tendieren, die Personen aus ihrer Herkunftsregion politisch zu bevorzugen. Das heißt nicht, dass niemand sonst zum Zuge kommen würde, es gibt tatsächlich eine Mischung von Leuten aus verschiedenen Regionen, die an der Regierung des Landes teilhaben. Häufig wird auch versucht, potenzielle politische Gegner in die Regierung einzubinden. Aber Straffreiheit ist eben durchaus zu beobachten. Das ist sicherlich ein Grund, warum bestimmte Gruppen mit aller Kraft versuchen, an der Macht zu bleiben: Sie wissen, wenn sie diese Macht und diesen Schutz durch die aktuelle Regierung verlieren, wird es ihnen sehr schlecht ergehen. Der Rest der Bevölkerung hat durchaus einen Hass auf diese Machthabenden entwickelt. Als 2008 eine Rebellenfront aus dem Osten des Tschad die Hauptstadt N‘Djamena über mehrere Tage angriff, stiegen irgendwann Rauchsäulen über dem Präsidentenpalast auf. Daraufhin wurde allgemein vermutet, dass der Präsident eventuell getötet worden oder der Putsch gelungen sei. Im selben Moment sind Plünderungen und Zerstörungen von Besitztümern der Machthabenden losgegangen. Aber die Einschätzung war ein Irrtum, der Putsch war nicht gelungen. Einer meiner Freunde im Tschad hat alles beobachtet und mir erzählt, wie der Stimmungswechsel nach diesem Putschversuch vonstatten ging: Damals hat Frankreich dem Tschad geholfen, den Putsch zu verhindern, heute wird die Regierung im Tschad international hofiert, nicht erst seitdem das Land Erdöl produziert. International wird der Staat als ein relativ sicheres Land angesehen – interessanterweise.

Was ist mit den Menschen, die in diesen durch Unsicherheit geprägten Krisensituationen keinen privilegierten Zugang zu Ressourcen haben?

Die Gruppe der Masalit, aber auch viele andere, die in dieser Grenzregion leben, waren schon vom Krieg in Darfur 2003 extrem betroffen und mussten ihre Dörfer und Felder verlassen. Sie sind meistens in die größeren Ortschaften und Städte gegangen und haben irgendwie versucht zu überleben, indem sie zum Beispiel als Träger*innen auf dem Markt arbeiteten. Andere halfen mit, Lehmziegel für den Hausbau zu gießen und zu brennen. Also wirklich sehr harte Hilfsarbeiten, die den Menschen aber auch eine Möglichkeit gegeben haben zu überleben, ohne in eines der zwölf Flüchtlingslager des UNHCR zu gehen. Als ich 2007 während des Krieges in die Grenzregion kam, hatten die Menschen, die aus ihren Dörfern vertrieben worden waren, eine Idee, wie sie wieder zu ihrer Landwirtschaft zurückkommen könnten: Sie brauchten Zugang zu Land und Saatgut. Doch sie wussten in ihrer Situation nicht, wie sie beides bekommen sollten. Sie wussten allerdings sehr wohl, dass sie in einer als Kriegsfront kategorisierten Gegend lebten, in der die internationalen Hilfsorganisationen nicht arbeiten dürfen, um Unterstützung zu leisten, sei es durch Nahrung oder eben auch Saatgut. Diese Hilfe kann erst nach einer Beruhigung der Kampfhandlungen angeboten werden. Und da hatten sie die Idee und das Wissen, dass sie eine Liste erstellen könnten mit einer bestimmten Anzahl von Betroffenen, die ich dann als Beweis für ihre Situation mitnehmen und den internationalen Organisationen präsentieren könnte. Ich war damals erstaunt über dieses Wissen und habe mehr oder weniger passiv gewartet, wie sich die Dinge entwickeln. Mit der Liste bin ich dann losgezogen.

Welche Wirkung können Listen in so einer Situation denn zeigen?

Das Wissen über Listen und deren Macht kommt, denke ich, schon aus den Zeiten der Kolonialzeit, als es um Steuern oder die Verfügbarkeit von Menschen für Arbeitseinsätze oder Ähnliches ging. Eine Liste ist eine Evidenz, die man transportieren kann, man muss nicht mit allen betroffenen Personen bei der Hilfsorganisation erscheinen. Dieses Wissen hatten die Menschen vor Ort. Ich finde hochinteressant, wie bestimmte historisch gewachsene Wissensformen sich einander angleichen, wie die Hilfsorganisationen mithilfe von so einer Liste agieren könnten. Es hat sich herausgestellt, dass das in dem genannten Fall nicht so ganz geklappt hat, aber es hatte zumindest eine kleine Auswirkung. Eine Person hat dann tatsächlich ein paar Säcke Saatgut und ein paar Werkzeuge gekauft und ist an die Grenze gefahren. Aber richtig groß angelegte Hilfe war in der Situation nicht möglich. Menschen in solchen Situationen werden oft als Opfer dargestellt, denen nichts anderes bleibt, als sich an die Hilfsorganisationen zu wenden. In diesem Fall haben sie aber eben nicht nach Lebensmitteln gefragt, sondern nach Saatgut, um selbst wieder Nahrung anzubauen. Sie sind nicht ins Flüchtlingslager gegangen, weil sie aus vorherigen Erfahrungen wussten, dass sie nach dem Ende der Hilfe eventuell vor einem Nichts stehen. Das heißt natürlich nicht, dass es keine Flüchtlingslager mehr geben sollte. Aber zumindest haben die Erfahrungen in dieser bestimmten Region gezeigt, dass Flüchtlingslager nicht unbedingt die beste Option sind, um den Lebenserhalt wieder aufzubauen.

Diese Form der Auflistung von Personen, die hilfsbedürftig sind, aber nicht ins Lager gehen möchten, war für mich ein Hinweis darauf, wie Menschen schon ziemlich genau abwägen, was für sie richtig ist. Sie sind schließlich in ihrer Region geblieben und haben wieder angefangen, Nahrungsmittel anzubauen. Aber das waren wie gesagt Menschen, die auch vor dem Konflikt schon in der Grenzregion gelebt haben. Was im aktuellen Krieg geschieht, ist noch mal anders. Es gibt einen Bericht von Human Rights Watch von Anfang Mai, der die Menschenrechtsverletzungen beschreibt, welche die Vertreibung von 570 000 Menschen aus dem Sudan ausgelöst haben, die sich nun in Lagern im Tschad befinden. Diese Leute haben kein Land, das sie bebauen könnten. Für sie sind die Hilfsorganisationen wichtig – nur sind diese, anders als damals, aktuell kaum vor Ort.

Was könnte getan werden, um den menschlichen Schaden in der Region so gering wie möglich zu halten?

Dramatisch für mich war, dass die jungen Männer in diesem aktuellen Krieg sehr schnell bereit waren, in den Kampf einzutreten, und auch in großer Anzahl getötet wurden. Nach wie vor ist die Wut da – auf die jeweils vermutete schuldige Seite an der eigenen Armut, auf die fehlenden Perspektiven, die fehlenden Ausbildungsmöglichkeiten. Die Wut richtet sich gegen die, die in der direkten Umgebung sind, und nicht gegen den Staat, der die Menschen in der Region zu wenig unterstützt. Und was jetzt als Hilfe möglich wäre? Zunächst muss der Krieg aufhören. Menschen aus ganz Sudan haben ihre Lebensgrundlage verloren, auch in der Hauptstadt Khartum, die mehr oder weniger komplett geplündert ist. Diejenigen, die dort Häuser und Besitz hatten, wissen, dahin können sie nicht zurückkehren.

Sie verwenden einen Ansatz, der die Lebenswelten der Menschen »on the ground« privilegiert. Welche Erkenntnisse konnten Sie daraus ziehen?

Letztlich ist es einfach eine andere Perspektive. Sicherlich stehen globale Ungleichheiten grundsätzlich hinter solchen Konflikten, nach wie vor. Und man kann natürlich auch sagen, dass die Kolonialzeit bestimmte Strukturen geschaffen hat und die unterschiedliche Verteilung von Reichtum auf der Welt dazu führt, wie solche Krisen international bewertet werden und ob sie medial sichtbar oder nicht sichtbar gemacht werden. Was meine Untersuchung zeigen kann, sind die Perspektiven der Menschen, die über längere Zeit direkt durch diese Krisen beeinträchtigt werden und die man sehr selten sieht. Auch was in solchen Situationen Positives entsteht, dass die Leute eben nicht von morgens bis abends leiden und vegetieren. Sondern dass es auch in solchen Situationen Menschen gibt, die sich verlieben und Hoffnungen haben, die irgendetwas aufbauen, Verbindungen knüpfen, lachen und so weiter. Es soll nichts rosarot angemalt werden. Ich will einfach zeigen, dass das Leben weitergeht, auch in extremer Unsicherheit.

Inwieweit hilft das auf einer persönlichen Ebene, diese kleinen Handlungen der gegenseitigen Unterstützung in den Fokus zu nehmen – im Kontrast zum kriegerischen Kontext?

Ich hatte so eine Situation, in der Hirtenkinder in einem Melonenbeet standen, deren Tiere die Früchte eigentlich fressen würden. Aber als sie dann dort am Rand standen, hat der Gärtner ihnen einige Melonen gegeben. Das sind sehr, sehr kleine Handlungen. Aber es ist vielleicht etwas, das die Kinder auch in Erinnerung behalten: dass sie sich berücksichtigt gefühlt haben. Es gab auch andere Überraschungen, zum Beispiel einen Mann, den ich vor dem Krieg 2001 kennengelernt hatte. Er besaß einen anderen großen Obst- und Gemüsegarten mit einer elektrischen Wasserpumpe. Sein Geschäft lief ganz gut, er hat Obst und Gemüse verkauft, das in dieser Region selten zu finden ist. Als 2003 der Krieg begann, dachte ich, dass dieser Garten vermutlich zerstört wurde. Aber der Garten wurde gar nicht zerstört. Der Mann hat es geschafft, seinen Garten mit seinem Wissen um »Wer hat hier was zu sagen?« zu sichern. Er hat eine Mauer gebaut, aber hat eben auch Dinge geteilt, Menschen Wasser gegeben, das seine Pumpe nach oben befördert hat. Er hat seine Beziehungen spielen lassen und der Garten existierte weiterhin. Leider weiß ich nicht, wie es momentan für ihn aussieht.

Wie halten Sie Kontakt zu den Menschen?

Inzwischen kann ich an die meisten Leute Whatsapp-Nachrichten schreiben, wir können uns darüber anrufen und uns voneinander erzählen. Ich kann innerhalb von Minuten Geld überweisen. Manchmal ist es für die Leute allerdings nicht so leicht, das Geld abzuheben. Da muss man dann vor Ort schon manchmal einen halben Tag reisen, um eine entsprechende Stelle zu finden – und auch dann erhält man es nicht immer.

Vor dem globalen Hintergrund multipler Krisen: Was können wir aus Ihren Beobachtungen lernen?

Ich will mit dem Buch niemanden glorifizieren oder belehren. Vielleicht möchte ich, dass man aufhört, Stereotype über Menschen zu stülpen, dass man nicht sagt, hier sind die armen »Afrikaner und Afrikanerinnen«. Während der Covid-Pandemie wurde zum Beispiel sehr schnell gesagt: »Oh Gott, wie schlimm wird es nur in Afrika werden?« Dann waren alle überrascht, dass es zum Teil gar nicht so schlimm geworden ist, auch weil etwa besonderes Wissen besteht über Krankheiten, die in der restlichen Welt bislang relativ unbekannt sind und daher häufig unbehandelt bleiben. Und dass Leser*innen des Buches vielleicht sehen: Das sind Menschen mit sehr ähnlichen Interessen wie wir. Sie haben eben nur wesentlich weniger Möglichkeiten, diese Interessen umzusetzen.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.