- Kultur

- Pop & Politik

»Fridays for Future hat keinen Soundtrack für ihre Revolution«

Pop und Politik sind untrennbar miteinander verbunden, ist Marcus S. Kleiner überzeugt

Noch immer ist die Vorstellung weit verbreitet, Musik als Inbegriff des Schöngeistigen sollte aus der Sphäre der Politik weitgehend herausgehalten werden. Ihr Buch weist in die entgegengesetzte Richtung?

Ja, mir war es wichtig, anhand der deutschsprachigen Popmusik zu zeigen, wie eng Pop und Politik verbunden sind. Das spiegelt sich bereits in der Entstehungsphase der modernen Popmusik Anfang der 1950er Jahre in den damals zutiefst rassistischen USA wider, wo man ein Schwarzwerden weißer Musik beobachten kann – also die Adaption schwarzer Musiktradition durch einen weißen Mainstreammusikmarkt. Das war der Startschuss, und auch in den folgenden Jahrzehnten hat sich immer wieder gezeigt, wie wichtig die Stimme der Popmusik im Kontext der Politik ist.

Gibt es dann überhaupt so etwas wie unpolitische Musik?

Manche Leute würden diese Frage bejahen. Ich hingegen glaube, dass es keine unpolitischen Menschen, kein unpolitisches Leben und insofern auch keine unpolitische Musik gibt. Denn Musik ist immer auch Ausdruck dessen, wie ich mich innerhalb einer sozialen Welt artikuliere und positioniere. Wenn man in einer Welt der politischen Krisen bewusst wegschaut, ist das ein politischer Akt. Und wenn ich Liebeslieder singe, die traditionell heteronormative Bilder reproduzieren, ist auch das politisch.

Was macht politische Songs für Sie interessant? Müssen sie in ihrer Haltung notwendigerweise auch Ihre private politische Auffassung widerspiegeln?

Nein. In meinem Buch habe ich 260 Songs analysiert. Und wenn diese nur meine politischen Ansichten widerspiegeln würden, wäre es doch ein wenig langweilig. Mir ging es um eine Form der Geschichtsschreibung, insofern ist Musik für mich dann spannend, wenn sie mir etwas Substanzielles über die Entstehungszeit verrät. Das gelingt meines Erachtens vor allem dann, wenn sie zugespitzt ist und eine Haltung einnimmt. Eine feingliedrige Analyse im Kleinen bietet sie dabei in der Regel nicht.

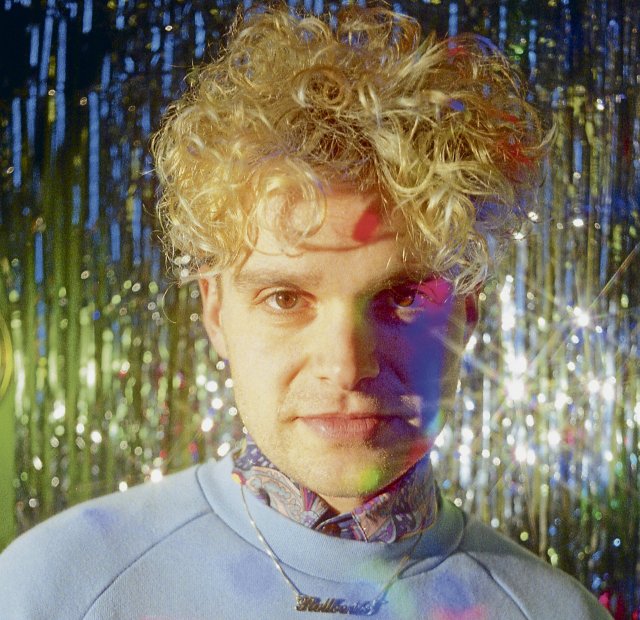

Mit »Keine Macht für Niemand« hat der Medienwissenschaftler Marcus S. Kleiner (Jg. 1973) kürzlich ein Buch vorgelegt, in dem er anhand bekannter Popsongs eine deutsche Kulturgeschichte der letzten 80 Jahre skizziert. Im Gespräch mit »nd« berichtet der Professor an der Hochschule der populären Künste in Berlin über das Verhältnis von Pop und Politik, den Rechtsruck im Pop und die Frage, warum Songs sich so leicht in ihr Gegenteil verkehren lassen.

Wobei es da auch Ausnahmen gibt …

Ja, etwa im Song »Die Bürger von Rostock, Mannheim etc.« von den Goldenen Zitronen aus dem Jahr 1994, der auf sehr feine, dialektische Art versucht, die Ereignisse rund um die rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen oder Mannheim zu reflektieren. Typischer für den Bereich der Popmusik ist aber ein Song wie »Keine Macht für Niemand«, der im Laufe der Zeit zu einer Parole geworden ist, die den Leuten im Kopf bleibt. Das Allgemein-Politische überlagert in der Tradition deutschsprachiger Popmusik aus Deutschland das Konkret-Politische, also die detaillierte Fallanalyse konkreter historischer Ereignisse. Das ist ein Moment, das Popmusik aber durchaus stark macht: die Reduktion von Komplexität und die daraus resultierende unmittelbare Anschlussfähigkeit und die Herausforderung zur Meinungsbildung.

Die politische Aufladung eines Songs muss aber nicht zwangsläufig von Beginn angelegt sein, oder? Sie führen dafür beispielsweise im Buch den Song »Looking for Freedom« von David Hasselhoff an.

Ja, man kann Songs immer instrumentalisieren und ihnen damit retrospektiv eine Bedeutung verleihen, die im Song selbst nicht genuin angelegt ist. Hasselhoff hat sich damals zur kulturellen Leitfigur der Wendezeit stilisiert.

Ein anderes, oft zitiertes Beispiel ist der Song »Born in the U.S.A« von Bruce Springsteen, der auf Wahlkampfveranstaltungen von Donald Trump gespielt wurde, obwohl er sich inhaltlich gegen den US-Imperialismus richtet.

Genau, das ist ein Phänomen, das häufig zu beobachten ist: Dass Rechte sich populäre linke Inhalte aneignen und damit zunutze machen. Das ist zur klassischen Strategie des Neofaschismus geworden: Mit dem linken, guerilla-artigen Revolutionschic rechtsextreme Politik zu betreiben. Andersherum hat es da lange Zeit aufgrund nachvollziehbarer Gründe Scheuklappen gegeben. Ein sehr aktuelles Gegenbeispiel ist die Gruppe Kommando Internet, die vor Kurzem mit ihrem Album »Malle Antifa« Ballermann-Hits von links gekapert hat. Sehr gelungen, wie ich finde.

Warum lassen sich die Inhalte von Songs generell so leicht in ihr offensichtliches Gegenteil verkehren?

Ich habe für das Buch ein Gespräch mit Ingo Knollmann von den Donots geführt, der gesagt hat, beim Schreiben politischer Songs müsse man darauf achten, dass sie von politischen Gegnern nicht gekapert werden können. Eine Zeile wie »Kein Mensch ist illegal« etwa würde niemals von Rechten vereinnahmt werden.

Aber leidet dadurch nicht auch die Qualität von Kunst, deren Stärke oftmals ja genau darin liegt, Bedeutungsebenen bewusst offenzuhalten – und die Hörer*innen damit zum Denken zu animieren?

Das ist der Zwiespalt, in dem man sich befindet. Ich glaube, ohne jegliche Ambivalenzkulissen wäre Popmusik komplett langweilig. Aber zugleich ist es eine Frage der musikalischen Sozialisierung, wie Pop und Politik im Idealfall zusammengeführt werden: Ob mit dem Vorschlaghammer oder einem möglichst offenen Bedeutungsraum. Ich kann ästhetisch beidem etwas abgewinnen.

Im Vergleich zu den USA oder Großbritannien war in Deutschland lange Zeit eine größere Zurückhaltung in Bezug auf klare politische Botschaften in der Popmusik zu beobachten. Teilen Sie den Eindruck?

Absolut. Im Buch führe ich den Song »Wölfe mitten im Mai« von Franz-Josef Degenhardt aus dem Jahr 1965 als musikalische Zäsur an, da er sich als einer der ersten deutschsprachigen Songs der langfristigen Folgen der Shoah inmitten der Verdrängungsrepublik BRD zuwendet. Und das in einer Zeit, in der die NPD gerade gegründet worden war und erste Wahlerfolge erzielt hatte. Die Schlagermusik war der Soundtrack der Verdrängung im Wirtschaftswunderland BRD.

Wie sah es dahingehend in der DDR aus?

Ähnlich. Auch dort war der seichte Schlager anfangs das zentrale Medium populärer Unterhaltungsmusik. Und ähnlich wie in der BRD kippte diese vorherrschende Stimmung mit der Popularisierung von Liedermachern wie etwa Wolf Biermann, die die Gesellschaft mit kritischen, mitunter unliebsamen Fragen konfrontierten. Der Unterschied war: In der DDR war es riskanter, sich politisch kritisch zu äußern. Dort drohte dir ein Auftrittsverbot oder sogar Knast, in der BRD eine Hetzkampagne der »Bild«.

Blickt man auf die gegenwärtige Verhandlung politischer Themen im Pop, fällt auf, dass ein medial virulentes und hochgradig wichtiges Thema wie der Klimawandel kaum eine Rolle spielt – im Gegensatz zu identitätspolitischen Fragestellungen. Woran liegt das?

Diesem Eindruck stimme ich zu. Vergleicht man die Fridays-for-Future-Bewegung, fällt auf, dass sie – anders etwa als die 68er-Bewegung – keinen Soundtrack für ihre Revolution hat. Ich glaube, dass Popmusik für die klimabewegte Jugend lebensweltlich nicht mehr die gleiche Rolle spielt wie für vorangegangene Generationen. Sie wird zwar gern gehört, ist aber nicht mehr in dem Maße Mittel der politischen Artikulation, zumindest in Deutschland. Es gab zwar in den 1980er Jahren umweltbewegte Musik, aber das Gros davon wurde in unappetitlicher Weise mit einem erhobenen, pädagogischen Zeigefinger vorgetragen, wie etwa im bekannten Stück »Karl der Käfer« von Gänsehaut aus dem Jahr 1983. Das hat dann aber mit dem Wesen der Popmusik nicht zu tun.

Seit vielen Jahren schon ist national wie international ein zunehmender Rechtsruck zu beobachten. Inwiefern spiegelt sich das auch in der Popmusik wider?

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass explizit rechte Musik in der Geschichte nichts Substanzielles zur ästhetischen Entwicklung der Popmusik in Deutschland beigetragen hat. Alles, was rechte Popmusik ideologisch ausmacht, war bereits im Nazischlager der Dreißigerjahre angelegt: Komm zu uns, sei dabei, sing das Fahnenlied, Kampf, Sieg, Tod den politischen Gegnern und so weiter. Umso bemerkenswerter ist es, dass rechtsextreme und neonazistische Musik aktuell, etwa bei den sogenannten »Ostmullen«, im Netz eine ungeahnte Renaissance bei jungen Menschen erfährt. Auch bei Tiktok lässt sich seit geraumer Zeit das Erstarken einer rechten Lifestyle-Widerständigkeit beobachten, die mit floskelhaften Anti-Establishment-Parolen hantiert. Der Rechtsruck in Deutschland, insbesondere bei der jüngeren Generation, hat mittlerweile Ausmaße angenommen, die zu Recht in eine Traditionslinie mit den Baseballschlägerjahren aus den Neunzigern gesetzt werden. Und ich glaube, dass Musik diese anwachsende Aggression und Wut mit den ihr inhärenten Beschwörungspotenzialen abermals potenzieren kann.

Marcus S. Kleiner: Keine Macht für Niemand. Pop und Politik in Deutschland. Reclam, 440 S., geb., 34 €.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.