- Berlin

- Gewaltschutz

Berlin: Proaktiv gegen häusliche Gewalt

Eine Gesetzesnovelle könnte Türen öffnen für die Täterarbeit – wäre da nicht die schwarz-rote Kürzungspolitik

Wer häusliche und sexualisierte Gewalt erfährt, braucht Schutz. Viele denken beim Gewaltschutz an Frauenhäuser und psychosoziale Angebote für Frauen. Dabei gibt es in der Hauptstadt auch Angebote der sogenannten Täterarbeit.

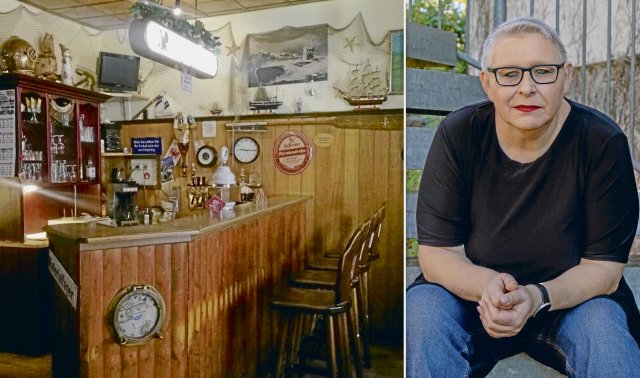

Immer noch seien es vorrangig Frauen, die die Last tragen, sich zu schützen, berichtet Inna Friedland. Sie ist Projektleiterin bei der Servicestelle Wegweiser, die mit gewaltausübenden Menschen arbeitet – fast ausschließlich mit Männern. Im Gespräch mit »nd« berichtet sie über die proaktive Arbeit mit Tätern und darüber, welche rechtlichen Hürden der Täterarbeit in Berlin im Wege stehen.

Wie die Kontaktaufnahme funktioniert

Kommt es zu einem Fall von häuslicher Gewalt, bei dem die Polizei eingeschaltet ist, läuft die Kommunikation mit den Betroffenen folgendermaßen ab: Der Polizeibeamte nimmt die Daten der Betroffenen auf und kann dem mutmaßlichen Täter einen QR-Code reichen. Dieser Code leitet auf ein Online-Formular von Wegweiser, auf dem die Person einwilligen muss, dass ihre Daten an den Verein weitergegeben werden. Nur nach einer Einwilligung darf die Servicestelle die Person innerhalb von drei Tagen dreimal kontaktieren. Ist das erfolgreich, folgen drei Beratungstermine.

Dabei arbeitet Wegweiser unabhängig vom Ermittlungsverfahren und unabhängig davon, ob sich ein Tatvorwurf erhärtet. »Wir gehen davon aus, dass in dem Moment, in dem die Polizei im Wohnzimmer steht, ein beratungswürdiger Konflikt da ist«, erklärt Friedland. Wegweiser fungiert als Schaltstelle: Der Verein vermittelt an einen der Kooperationspartner, zum Beispiel die Männerberatung gegen Gewalt bei der Volkssolidarität oder zur Suchtberatung. So viel zur Theorie.

Zu wenige erreicht die Hilfe

Doch in der Praxis sind nur drei Prozent der Tatverdächtigen in Beratung – das hat Friedland aus den Zahlen der polizeilichen Kriminalitätsstatistik und denen der Berliner Täterarbeit-Einrichtungen aus dem Jahr 2023 errechnet. Denn der Verein kann nur bedingt proaktiv arbeiten, er ist auf die Einwilligung zur Datenweitergabe angewiesen. Die derzeitige Asog-Fassung gibt den einzelnen Beamten die Möglichkeit, zu entscheiden, ob sie den QR-Code an die betroffene Person weiterleiten.

Doch für die Aufklärung zum Thema Täterarbeit und Datenweitergabe reiche oftmals nicht die Zeit, bemerkt Friedland, die selbst schon mit auf Streife war. »Wir können mit unserer Arbeit potenziell dafür sorgen, dass die Polizei nicht zum 27. Einsatz zur selben Familie fahren muss, sondern dass die Gewaltspirale unterbrochen werden kann«, so die Projektleiterin. Denn in jedem Abschnitt gebe es bestimmte Familien, die die Beamten schon kennen. Familien, zu denen sie häufig fahren, weil Gewaltvorfälle passieren und sich nichts verändere.

Als gelernte Psychologin weist Friedland darauf hin, dass Menschen, die sich entscheiden, Hilfe zu suchen, mehrere Stufen durchlaufen: »Wenn jemand Gewalt ausübt, dann sehen viele Personen gar nicht erst ein, dass das, was sie tun, gewaltvoll ist.« Auch wenn die Tateinsicht da sei, könne die Person sich schämen und nicht darüber sprechen wollen. »Der nächste Schritt, die Einsicht, dass es nicht funktioniert, sich einfach nur zusammenzureißen, sondern dass man wirklich Hilfe braucht für eine Verhaltensänderung, kann sehr lange dauern oder auch niemals gemacht werden«, so Friedland.

Viele wüssten auch gar nicht, dass es Beratungsstellen wie Wegweiser gibt oder trauten sich nicht anzurufen. »Das sind alles solche Hürden, Stufe für Stufe, die viele Menschen einfach nicht hinkriegen. Und deshalb sind wir da, um die Menschen dort abzuholen in diesem Prozess, wo sie stehen, und es so einfach wie möglich zu machen«, sagt Friedland.

Hoffnung durch Gesetzesänderung

Welchen Umgang es mit den Daten von Betroffenen bei häuslicher Gewalt gibt, wird im Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsrecht (Asog) geregelt. Wirft man einen Blick in die aktuelle, noch nicht verabschiedete Asog-Novelle, fällt auf, dass der entscheidende Paragraf zum Thema Datenweitergabe als »Soll-Vorschrift« formuliert ist. Darin heißt es, dass die Polizei, wenn sie Kenntnis davon erlangt, »dass eine Person vorsätzlich den Körper, die Gesundheit, die Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung einer Person widerrechtlich verletzt oder eine Person widerrechtlich mit Gewaltanwendung bedroht hat«, die »für eine Kontaktaufnahme erforderlichen personenbezogenen Daten an eine von der jeweils zuständigen Senatsverwaltung bestimmte Beratungsstelle in nicht-öffentlicher Trägerschaft übermitteln« soll.

Unter einer »Soll-Vorschrift« werde »üblicherweise verstanden, dass die Polizei im Regelfall eine Maßnahme ergreifen muss, wenn nicht im Einzelfall Gründe dagegen sprechen«, erklärt Clemens Arzt »nd«. Er ist Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin mit dem Fachgebiet Polizei- und Ordnungsrecht. Im besagten Paragrafen gibt es jedoch auch eine Ausnahme: nämlich wenn »überwiegende öffentliche Interessen oder schutzwürdige Belange einer betroffenen Person der Übermittlung offensichtlich entgegenstehen«. Dazu könnten laut Arzt das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Grundrecht auf Datenschutz sowie die Unschuldsvermutung zählen. »Aber auch das mutmaßliche Opfer hat ein Recht darauf, dass dieser Umstand Dritten nicht ohne Zustimmung bekannt wird«, so der Professor.

Ganz so simpel ist die Datenweitergabe demnach auch mit der »Soll-Vorschrift« nicht. »Wir wissen von Einrichtungen in anderen Bundesländern, die schon länger den proaktiven Ansatz umsetzen, dass dort im Schnitt die Hälfte der Personen, die kontaktiert wird, auch erreicht wird«, sagt Friedland. Mit der Gesetzesänderung zur Datenweitergabe ohne Einwilligung der Tatverdächtigen könnte Berlin eine Vorreiterrolle einnehmen. »Es gibt Bundesländer, in denen so eine Gesetzesänderung vollzogen wurde, aber es noch an der dazugehörigen Infrastruktur in Form von Beratungsstellen fehlt«, so Friedland.

Finanzierung in Gefahr

Wegweiser ist Teil des Landesaktionsplans im Rahmen der Umsetzung der Istanbul-Konvention zum Gewaltschutz. »Unser Träger hat sehr lange versucht, Geld für den proaktiven Ansatz zu bekommen«, so Friedland. »Bis unser Pilotprojekt starten konnte, hat es aber sehr lange gedauert« – eben weil so viele rechtliche Hürden überwunden werden mussten. Doch vor wenigen Wochen erhielt das Projekt die Hiobsbotschaft. »Wir haben von der Senatsverwaltung für Justiz die Info bekommen, dass unsere Fördersumme im nächsten Jahr weiter gekürzt werden soll. Bei der geringen Anzahl an Stellen, die wir haben, sind wir dann nicht mehr arbeitsfähig. Dann würde im Prinzip auch die Änderung des Asog-Paragrafen erst mal ins Leere laufen«, berichtet Friedland.

Sie verweist auf ein Zitat der Rechtsanwältin Asha Hedayati. »Der Täter will Macht ausüben, Körper und Geist des Opfers kontrollieren. Sie wird von ihm objektiviert, er raubt ihr die Stimme. Der Staat setzt die Gewalt fort, wenn er es nicht schafft, mehr zu tun, als sie ins Frauenhaus zu bringen oder ihr zu raten, weit wegzuziehen. Er macht sich so zum Komplizen des Täters, und auch er beraubt sie ihrer Stimme. Sie verschwindet nicht nur aus dem öffentlichen Leben, sie verschwindet auch aus dem öffentlichen Diskurs«, sagt Hedayati, Expertin zum Thema Partnerschaftsgewalt. Das Zitat verwende Wegweiser in den Schulungen bei der Polizei. Seit circa einem Jahr bildet der Verein Beamte in einzelnen Polizeiabschnitten fort.

Dabei habe Friedland bemerkt, dass es an Informationen zur Täterarbeit fehle. »Und wenn es bei der Polizei an Information fehlt, dann ist das in der Zivilgesellschaft erst recht so«, meint Friedland, die die Bedeutung von Täterarbeit als Opferschutz herausstellt. Geschützt seien dadurch nicht nur die betroffene Frau sowie die Kinder, sondern auch zukünftige Partnerinnen. »Es gibt dazu eine eindrückliche Metapher: Wenn die Feuerwehr eine Familie aus einem brennenden Haus rettet, dann lässt sie ja nicht das Haus weiterbrennen, und es brennt die ganze Nachbarschaft ab, sondern sie löscht das Feuer.«

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.