- Wirtschaft und Umwelt

- Klimawandel

»Katrina« – Symbol für soziale Ungleichheit

An der US-Golfküste sind die Folgen der Uberflutungen von 2005 noch heute sichtbar. Dennoch kürzt die Regierung wieder beim Katastrophenschutz

Huracán nannten die Maya den Gott der Schöpfung und des Sturms. Auch in der Sprache der Taino, eines indigenen Volkes auf den Großen Antillen, bezeichnet hurakán den göttlichen Akt des Wirbelsturms. Im Gepäck der spanischen Konquistadoren fand der Begriff Einzug in die meisten europäischen Sprachen.

Heute lassen sich tropische Wirbelstürme freilich ohne Hilfe einer göttlichen Macht erklären. Doch als vor 20 Jahren der Hurrikan »Katrina« auf die US-Golfküste traf, fast 2000 Menschen ihr Leben verloren, ganze Städte in mehreren Bundesstaaten verwüstet und über 200 000 Häuser zerstört wurden, wollten doch viele wieder Gottes Tun erkennen. Von »divine retribution«, göttlicher Bestrafung, predigten religiöse Fundamentalist*innen verschiedener Religionen. Mal hatte in den wirren Erklärungen die lebendige queere Szene in New Orleans Schuld an Gottes Zorn, mal die Migrationspolitik der Vereinigten Staaten.

Das beispiellose Ausmaß von Tod und Zerstörung in den USA war in Wirklichkeit aber einem Zusammenspiel von Naturgewalt, politischen Versäumnissen und sozialer Ungleichheit geschuldet. Wobei auch der menschengemachte Klimawandel Hurrikans wie »Katrina«, wie jüngere Studien belegt haben, immer wahrscheinlicher und zerstörerischer werden lässt. Das liegt vor allem an dem Energielieferanten für tropische Wirbelstürme, dem Meerwasser. Fast ein Grad wärmer als in Szenarien ohne Klimawandel war das Oberflächenwasser im Golf von Mexiko, als am 28. August 2005 Katrina dort mit 280 Kilometern pro Stunde seine Höchstgeschwindigkeit erreichte, ergab eine Analyse der US-Wissenschaftsorganisation Climate Central. Einen Tag später traf der Sturm im Bundesstaat Louisiana auf Land, kurz darauf nochmal in Mississippi, begleitet von bis zu acht Meter hohen Sturmfluten. Mehr als 320 Kilometer Küstenlinie von Louisiana bis zum Florida Panhandle wurden überschwemmt.

Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.

Besonders verheerend waren die Schäden aber in New Orleans. Obwohl »Katrina« gar nicht direkt auf die für ihr pulsierendes Nachtleben und ihre dynamische Musikszene berühmte Großstadt traf und es deshalb nur in Randgebieten zu Sturmschäden wie abdeckten Dächern kam, zerstörten die nachfolgenden Fluten einen Großteil der Metropole. Nachlässig gewartete Deiche und Flutmauern hielten dem Druck der Wassermassen nicht stand. Über das schlecht konstruierte Kanal- und Deichsystem schob sich das Wasser in die Stadt und setzte 80 Prozent von New Orleans unter Wasser. Tagelang hielt die Überschwemmung an. Das veraltete Pumpsystem war dem Ausmaß der Flut nicht gewachsen und aufgrund von Stromausfällen ohnehin die meiste Zeit außer Betrieb.

Mit der Stärke des Hurrikans allein lasse sich das Ausmaß der Verwüstung nicht erklären, sagt der Soziologe Kevin Smiley von der Louisiana State University. Schlecht gewartete und falsch konstruierte Flutschutzanlagen und arme, dicht besiedelte Stadtteile seien ebenso Teil der Geschichte.

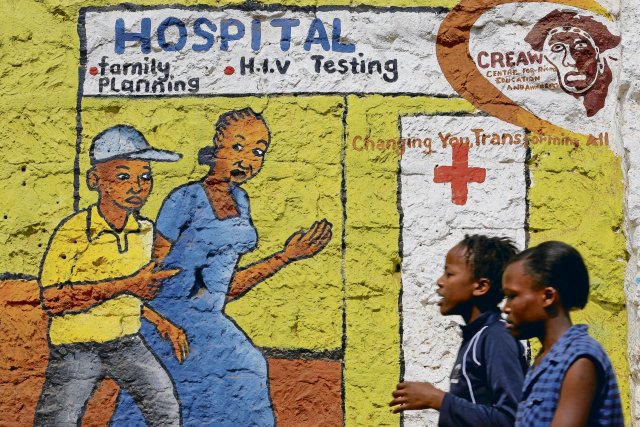

Die besonders heftig betroffenen ärmeren Wohnviertel, überwiegend von schwarzen Gemeinschaften bewohnt, lagen häufig unterhalb des Meeresspiegels. Immobilienwerte in US-Städten lägen für tief liegende Gebiete in der Regel niedriger, erklärte der Historiker Allen Hyde. »Der Lower Ninth Ward war dafür ein Paradebeispiel.« Dieses Stadtviertel, welches das gesamte Gebiet flussabwärts des Industriekanals umgefasst, ist durch »Katrina« zum Symbol für soziale Ungleichheit geworden. Unzählige Häuser wurden zerstört. Viele der Bewohner*innen hatten kein Auto, um fliehen zu können, und weder Rücklagen noch Versicherungen, um sich von den Schäden finanziell zu erholen. Während vor Katrina rund 14 000 Menschen hier lebten, sind es heute, 20 Jahre später, nur noch 5000.

Ganz New Orleans leidet noch immer unter den Folgen. Viele der Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, seien nie zurückgekehrt, sagt Soziologe Kevin Smiley. »Die Stadt ist auch heute noch um ein Fünftel kleiner als damals.« Viele Menschen seien weiter ins Landesinnere von Louisiana gezogen, »an die Nordküste des Lake Ponchartrain sowie nach Baton Rouge und seinen Vororten«. Auch im Nachbarstaat Mississippi würden heute kaum noch Menschen an der Küste wohnen. Die meisten Immobilien dort seien Ferienhäuser.

Die Katastrophe wurde auch zum Symbolbild staatlichen Versagens. Die Hilfe durch die Fema, die Bundesbehörde für Katastrophenschutz, kam spät und war schlecht koordiniert. Tausende saßen tagelang auf Hausdächern fest. In dem zur Notunterkunft umfunktionierten Stadion Caesars Superdome verharrten Zehntausende eine Woche lang bei knapper Lebensmittelversorgung und ohne funktionierende Toiletten.

Heute steht die Katastrophenschutzbehörde erneut im Fokus – diesmal wegen US-Präsident Donald Trump, der das Fema-Budget zusammenkürzen will. Expert*innen warnen, dass damit zwei Jahrzehnte des Fortschritts, angestoßen durch die »Katrina«-Katastrophe, auf dem Spiel stehen.

Diese Erfahrungen sollten »eindringlich daran erinnern, warum viele bestehende Notfallmanagementprogramme den Bedürfnissen sozial schwacher Bevölkerungsgruppen besondere Aufmerksamkeit schenken«, schrieb der Experte Eric Stern von der Universität in Albany im Online-Magazin »The Conversation«. Auch die Trump-Administration täte gut daran, an »Katrina« zurückzudenken. Eine schwächer ausgestattete Fema bedeute langsameres Eingreifen und schlechtere Vorsorge.

»New Orleans ist auch heute noch um ein Fünftel kleiner als damals.«

Kevin Smiley Soziologe

Die Wissenschaft ist sich heute nämlich weitgehend einig: Der Klimawandel verstärkt Hurrikans in ihrer Intensität, Regenmenge und Zerstörungskraft. Wärmeres Meerwasser liefert mehr Energie für tropische Stürme, was die Wahrscheinlichkeit einer »rapid intensification« – des plötzlichen Aufdrehens um mehrere Windstärken – deutlich erhöht. Zudem kann wärmere Luft mehr Feuchtigkeit halten, was zu extremen Regenfällen führt, wie sie zuletzt bei den Hurrikans »Harvey« 2017, dem niederschlagreichsten Sturm in der US-amerikanischen Geschichte, oder dem besonders zerstörerischen »Ida« 2021 beobachtet wurden.

Der Weltklimarat IPCC weist darauf hin, dass die Hurrikans der stärksten Kategorien vier und fünf bei zunehmender Erwärmung häufiger werden. Für tief liegende Küstenstädte wie New Orleans bedeutet das: Die Kombination aus steigendem Meeresspiegel, häufigeren Sturmfluten und alternder Infrastruktur lässt die Risiken zunehmend existenziell werden. Das Gegenmittel heißt Klimaanpassung – auch dafür braucht es anderes als die Hand Gottes.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.