- Kultur

- 100 Jahre

Rolltreppe: Mehr als eine technische Errungenschaft

Stehen, gehen, schweben und schauen: Was passiert auf dem Weg nach unten oder oben?

»Hoppla, ich wäre fast geflogen«: Ein Stolpern, das auf ein Lächeln und dem dadurch ausgelösten Verdrehen des Kopfes folgt. Da ist ein Moment des Entflammens zwischen Menschen, die aneinander vorbeigleiten. Die einen auf dem Weg nach unten, die anderen auf dem Weg nach oben – in der U-Bahn, im Kaufhaus, im Flughafen. Die Romantik eines flüchtigen Augenblicks, die Romantik der Rolltreppe.

An romantisches Herzklopfen haben Jesse W. Reno und George A. Wheeler vermutlich am wenigsten gedacht, als sie vor gut 130 Jahren Rolltreppen-Geschichte schrieben. Reno war der Erste, der einen wesentlichen Beitrag dazu leistete, dass Menschen nicht mehr Treppen steigen mussten, sondern ein Gefühl bekamen, das dem Schweben nahekam. Am 15. März 1892 erhielt er ein US-Patent für eine Art Förderband aus Holzplatten. Das war noch keine echte Rolltreppe, aber schon nahe dran. US479864A gilt heute als die Ur-Rolltreppe. Unter dieser Nummer hat die US-Behörde am 2. August 1892 den »Elevator«, also den Aufzug von George A. Wheeler patentiert. Auf der Zeichnung, die er in New York eingereicht hatte, sind keilförmige Stufen zu sehen, die in der Art eines Förderbands geführt werden.

Gut 30 Jahre später wurde dann die erste Fahrtreppe, wie das technische Wunderwerk korrekt heißt, in Berlin in Betrieb genommen – 1925, also vor 100 Jahren im Warenhaus Tietz in der Leipziger Straße. Es war nicht die erste Rolltreppe in Deutschland. Die Leonhard Tietz AG hatte im selben Jahre bereits eine in ihrem Kölner Kaufhaus einbauen lassen. Das Warenhaus machte den Kundinnen und Kunden das neue Ding schmackhaft, indem es behauptete, dass die »Roll-Fußsteige Zeit und damit Geld« spare. Anders als in Köln und dann auch in Hamburg, assistierte in Berlin zu Anfang noch ein Liftboy beim Benutzen der Treppe. Betreutes Rolltreppefahren sozusagen.

Der tägliche Strom an Nachrichten über Krieg, Armut und Klimakrise bildet selten ab, dass es bereits Lösungsansätze und -ideen, Alternativprojekte und Best-Practice-Beispiele gibt. Wir wollen das ändern. In unserer konstruktiven Rubrik »Es geht auch anders« blicken wir auf Alternativen zum Bestehenden. Denn manche davon gibt es schon, in Dörfern, Hinterhöfen oder anderen Ländern, andere stehen bislang erst auf dem Papier. Aber sie zeigen, dass es auch anders geht.

Jeden Sonntag schon ab 19 Uhr in unserer App »nd.Digital«.

Was damals noch abenteuerlich klang, ist heute längst eine Selbstverständlichkeit. Abenteuerlich wird es für viele Menschen heute erst, wenn diese Selbstverständlichkeit ausfällt, sie etwa in der U-Bahn Treppen nutzen oder darauf vertrauen müssen, dass die Aufzüge funktionieren. Bei der BVG, den Berliner Verkehrsbetrieben, sind deshalb rund 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit beschäftigt, dass mit den Rolltreppen alles möglichst reibungslos läuft. Zudem planen drei Spezialisten die Erneuerung der Fahrtreppen, teilt das Unternehmen auf Anfrage für diese Geschichte mit. Rund 800 000 Euro wurden im vergangenen Jahr in die Instandhaltung und – wie die BVG sagt - »somit in einen stabilen Betrieb investiert«.

Die BVG betreibt 398 Fahrtreppen. Bei einer durchschnittlichen Fördergeschwindigkeit von 0,5 Meter pro Sekunde legen diese Anlagen im Jahr rund 6,3 Millionen Kilometer zurück – das entspricht einer Strecke von mehr als hundertmal um die Erde. »Mit unseren Fahrtreppen kommen Sie hoch hinaus: Insgesamt überwinden sie eine Förderhöhe von über 2100 Metern. Damit könnte man fast den Gipfel der Zugspitze (2 962 Meter) erreichen«, schwärmt BVG-Pressefrau Josefin Langer. Und sie hat noch einen »Fun Fact am Rande«: Die längste Fahrtreppe im BVG-Netz befindet sich am U-Bahnhof Gesundbrunnen – stolze 14 Meter lang mit 160 Stufen.

Nicht ganz so viele Kilometer für romantische Begegnungen hat die Deutsche Bahn in Berlin zu bieten. In den Berliner Regional- und S-Bahnhöfen befördern 156 Rolltreppen die Menschen, in den Fernbahnhöfen laufen 110 Fahrtreppen. Jede dieser Anlagen ist im Schnitt 12 Stunden am Tag in Betrieb. Und eine Rolltreppe legt wie bei der BVG etwa 0,5 Meter pro Sekunde zurück. »Hochgerechnet laufen unsere Fahrtreppen damit etwa 2,1 Millionen Kilometer im Jahr – rund 50-mal um den Äquator«, rechnet ein Bahn-Sprecher vor.

Das KaDeWe hat in einigen seiner Abteilungen womöglich noch andere Romantik-Faktoren – aber auch 64 Rolltreppen. Im Jahr legen sie 384 000 Kilometer zurück. »Das heißt, pro Jahr umkreisen unsere Fahrtreppen 9,5 mal den Äquator«, hat man im Kaufhaus ausgerechnet.

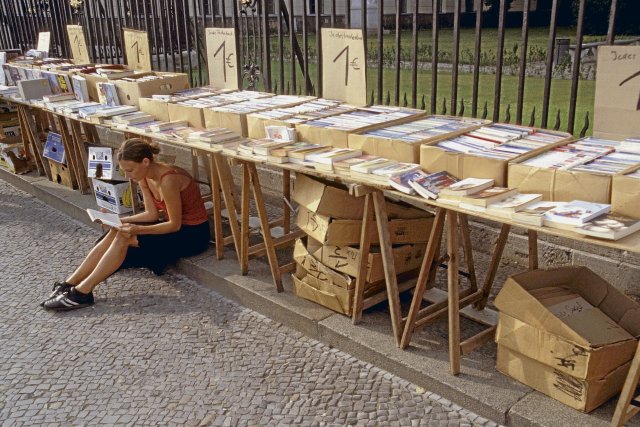

Das Dahingleiten ist manchem, also denen, die gerade keinen Nerv für Romantik haben, allerdings viel zu langsam. Deshalb stehen die Eiligen nicht auf der Rolltreppe, sondern gehen darauf nach oben oder unten. Damit das reibungslos funktioniert, gibt es eine Regel: Rechts stehen, links gehen. So wurde die Rolltreppe vom Fortbewegungsmittel zum Forschungsgegenstand. Die sozialwissenschaftliche Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München hat vor einigen Jahren Rolltreppen für eine »empirische Untersuchungen zur Durchsetzung sozialer Normen im Alltag« genutzt.

In dem Experiment wurden Passanten, die Rolltreppen hoch- oder runtereilen, »bewusst behindert«, wie die Uni erklärte. Dabei wurden deren Reaktionen beobachtet und dokumentiert. Was die Forscher unter anderem interessierte: Spielt das Geschlecht oder die Kleidung der »Normverletzenden«, also derer, die links im Weg standen, eine Rolle dabei, wie die von ihnen im Vorbeieilen behinderten Passanten reagierten?

»Im Ergebnis zeigt sich, dass beide Faktoren Einfluss haben«, heißt es im Bericht der Fakultät. Elegante Kleidung sorgt dafür, dass man als Störfaktor weniger oft und weniger heftig angegangenen wird. Frauen werden »schneller sowie verbal häufiger und stärker« auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. Bei Männern kann es dagegen auch schon einmal zu stärkeren Rempeleien kommen, hat das bayerische Experiment gezeigt.

Sozialwissenschaftler sind nicht die einzigen Forscher, die Rolltreppen interessant finden. Auch für Historiker sind sie ein spannendes Objekt. Aus deren Sicht fing alles mit dem Seil an. »Das Seil, eine grundlegende Notwendigkeit für die Aufzugindustrie, wurde von den frühen Menschen verwendet, um Flüsse oder Schluchten zu überqueren«, erklären die US-Wissenschaftler, die online das Elevator Museum betreiben und sich dort mit der Rolltreppe als speziellem Aufzug beschäftigen.

Die Aufzugindustrie habe sich jedoch hauptsächlich mit dem vertikalen Heben von Materialien und dann später auch von Personen beschäftigt. »Die Philosophie änderte sich, als es notwendig wurde, Menschenmengen über eine kurze Strecke zu unterirdischen oder erhöhten Bahnhöfen zu bringen«, beschreiben sie den Beginn der Rolltreppen-Geschichte.

Es ging um reibungslose Beförderung von Menschen - und um Geld. Deshalb »waren Ingenieure und Hersteller motiviert, sichere und effiziente Geräte zu entwickeln, die kontinuierlich, Stunde für Stunde, Passagiere befördern würden, ganz anders als die schnelleren vertikalen Aufzüge, die Passagiere in relativ kleinen Chargen beförderten«, erklärt das Museum.

Der in England erfundene Paternoster war zwar durch seine kontinuierliche Bewegung auch recht effektiv. »Ein auf die Seite gelegter Aufzug«, wie erste Rolltreppen beschrieben wurden, war allerdings noch besser geeignet, »Millionen von Europäern schnell und kostengünstig« noch unten und nach oben zu befördern.

Während für die US-amerikanischen Rolltreppen-Pioniere der Traum von der effektiven Bewegung der Massen in Erfüllung ging, hat sich die Rolltreppe ihrerseits in die Träume vieler Menschen bewegt. Wer im Schlaf auf einer defekten Rolltreppe steht oder auf einer nach unten fährt, der macht sich Sorgen um seine berufliche Entwicklung, sagen Traumdeuter. Die auch in ihrem Unterbewusstsein Selbstsicheren fahren nachts auf der Rolltreppe nach oben.

Wer mit 0,5 Meter pro Sekunde im U-Bahnhof dahingleitet, kann aber auch tagsüber ins Träumen kommen. Denn echten Romantikern reicht ein flüchtiger Blickkontakt, um das Knistern zu spüren, das der deutsche Rocksänger Achim Reichel einst so beschrieben hat: »Mein Herz schrie Feuer auf der Rolltreppe im Kaufhaus, du nach unten, ich nach oben, hoppla, ich wäre fast geflogen«.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.