Ehemals größter Eisberg löst sich auf

In der Antarktis sind laut Glaziologen bereits mehrere Billionen Tonnen Eis unwiderruflich verloren gegangen

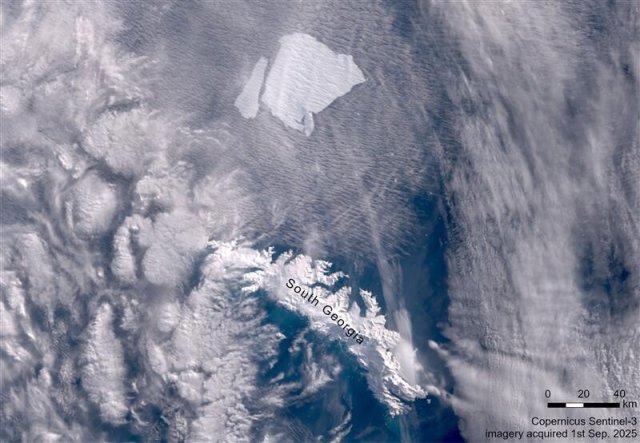

Er war einmal der größte Eisberg der Welt – und könnte sich nun bald in den Weiten des Ozeans aufgelöst haben. Mit rund 4000 Quadratkilometern war der Eisberg mit der nüchternen Bezeichnung A23a ursprünglich rund viereinhalbmal so groß wie Berlin. Das Polarforschungsinstitut British Antarctiv Survey, das den Eisriesen seit Jahren im Blick behält, teilte dieser Tage auf der Online-Plattform Bluesky mit: »Eisberg A23a befindet sich nördlich von Südgeorgien und hat sich übers Wochenende in mehrere große Teile aufgespalten.«

Laut Andrew Meijers von der britischen Organisation verliert der Eisberg riesige Brocken, »die selbst als große Eisberge bezeichnet werden«. Mit dem bevorstehenden Frühling auf der Südhalbkugel werde A23a wohl bald schon in zu kleine Teile zerfallen, um noch weiter verfolgt werden zu können. Der Ursprungskoloss A23a sei auf 1700 Quadratkilometer geschrumpft und habe die Krone als größter Eisberg an D15A in der Nähe einer australischen Forschungsstation verloren, der es auf rund 3000 Quadratkilometer bringe.

A23a schmilzt seit seiner Wanderung nördlich des Weddellmeeres Anfang 2024 immer schneller und befindet sich in Gewässern, deren Temperatur deutlich über dem Gefrierpunkt liegt. Er werde weiter gegen den Uhrzeigersinn einer Strömung rund um die Insel Südgeorgien im Südatlantik folgen und von dieser Richtung Nordosten getrieben. »A23a folgt dem Schicksal anderer Megaberge«, erklärt Meijers.

Der Eisberg A23a war 1986 vom Filchner-Ronne-Schelfeis auf dem antarktischen Festland abgebrochen, hing aber noch jahrzehntelang am Meeresboden fest. Nachdem er sich im Jahr 2000 löste, blieb er lange in zirkulierenden Meeresströmungen gefangen.

Geraint Tarling, ebenfalls von British Antarctic Survey, geht davon aus, dass der Zufluss an kaltem Wasser durch das Abschmelzen des Eisbergs enorme Auswirkungen auf Organismen im Meeresboden der Gegend haben könnte. Dies sei wichtig zu verstehen, gerade wenn solche Ereignisse mit dem Klimawandel zunähmen.

Ist der Vorgang denn eine Folge der Erderwärmung? Das Kalben von Eisbergen sei in der Antarktis ein natürlicher Prozess, erklärt Daniela Jansen, Glaziologin am Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Normalerweise kalbten die Eisberge von Gletschern, die ins Meer fließen, oder von Schelfeisen – also schwimmenden Eisplatten. »Eine Erwärmung des Ozeans und der Atmosphäre kann dazu führen, dass Schelfeise instabil werden und komplett zerfallen«, so Jansen. Dies habe man an der Antarktischen Halbinsel Ende der 1990er beziehungsweise Anfang der 2000er Jahre beobachten können. »Das kann dann zu erhöhtem Abfluss von Eis vom Land ins Meer führen, was relevant für den Meeresspielgel ist. Wenn ein schwimmender Eisberg schmilzt, ändert das den Meeresspiegel nicht.«

Von der British Antarctiv Survey heißt es, Megaberge wie A23a seien zu selten, um systematische Veränderungen abzubilden. »Wir wissen aber, dass Eisschelfe durch die verstärkte Bildung von Eisbergen seit 1997 rund sechs Billionen Tonnen Eis unwiderruflich verloren haben – und eine ähnliche Menge durch verstärktes Abschmelzen im gleichen Zeitraum«, erklärt Meijers. Dafür seien wohl Veränderungen in der Ozeanzirkulation verantwortlich sowie wärmeres Wasser, das an das Schelfeis gelange. Meijers zufolge wird das Schmelzen dieser Gletscher, maßgeblich in der Antarktis, definitiv zu einem Meeresspiegelanstieg von zwei Metern führen. Der Zeitpunkt hänge jedoch davon ab, wie viel Treibhausgase die Menschheit noch ausstoße. dpa/nd

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.