- Kultur

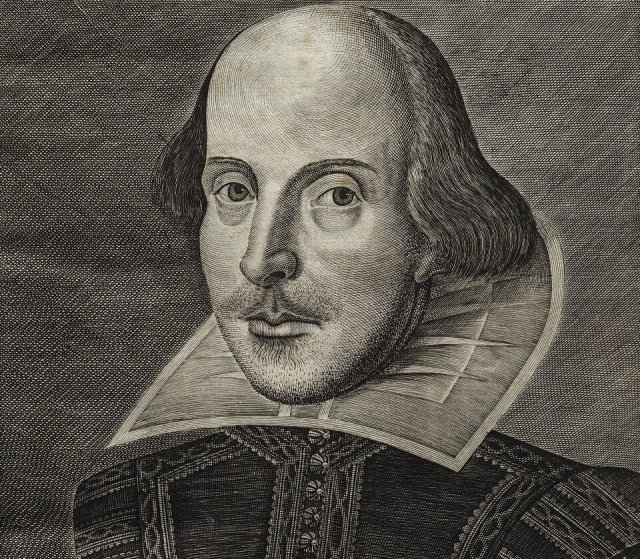

- Genosse Shakespeare

So müde

Wie klingt Shakespeare auf Biermann-Deutsch? Eine Reise in die Welt der Übersetzungen

Die Shakespeare-Forschung kennt viele Ausläufer. Da gibt es zum Beispiel die Kriminalisten unter den Schriftgelehrten, die unbedingt den wahren Schöpfer hinter den Werken Shakespeares ausmachen wollen. Es gibt die Experten für englische Geschichte, die jede Handgeste eines Angehörigen des Hofes zu deuten wissen (aber mitunter von den Gesetzen des Theaters wenig verstehen). Und selbstverständlich tummeln sich auch die Zeitgeistwissenschaftler um den Barden und finden Verbindungen zu den Trendthemen unserer Tage: Shakespeare und Ökologie, Shakespeare und Körperbilder, Shakespeare und Donald Trump.

Wer sich nicht ins Theater wagt – und natürlich warten dort nicht selten Enttäuschungen –, der nähert sich seinem Genossen Shakespeare durch Lektüre in den verschiedenen Übersetzungen. Welch weites Feld. Und wie erhellend. Ein Theaterleben reicht nicht aus, um all die Übersetzungen einmal praktisch erprobt auf der Bühne sehen zu können, und so ahnt man mehr, als dass man weiß, von den verschämten Pionieren Schlegel/Tieck, vom derben Thomas Brasch, vom eher lieblichen Erich Fried, vom exakten und dennoch poetischen Frank Günther und vom wahrscheinlich unterschätzten Werner Buhss.

Wie es euch gefällt: Alle zwei Wochen schreibt Erik Zielke über große Tragödien, politisches Schmierentheater und die Narren aus Vergangenheit und Gegenwart. Inspiration findet er bei seinem Genossen aus Stratford-upon-Avon.

Alle Kolumnen finden Sie hier.

»Wir können an Übersetzungen der Shakespearesonette nicht genug haben«, lernen wir von dem Anarchisten Gustav Landauer (der im Übrigen auch den »Hamlet« übertragen hat). Und so lernt man viel über Shakespeare, wenn man ihn auf Deutsch liest, und man lernt viel über seine Übersetzer und ihre Zeit, ihre Sprache und ihr Denken.

Der Herausgeber Jürgen Gutsch hat ein schönes Experiment unternommen, als er 223 deutsche Übersetzungen des 18. Sonetts gesammelt und veröffentlicht hat. Dem noch vorausgegangen ist aber die unbedingt lesenswerte Zusammenstellung von Ulrich Erckenbrecht, die unter dem Titel »Shakespeare Sechsundsechzig« erschienen ist und ebenfalls über 200 deutsche Varianten nur eines Gedichts zur vergleichenden Lektüre präsentiert.

»Tir’d with all these, for restful death I cry«, lautet der erste Vers des gelegentlich als »Hamlet-Sonett« bezeichneten Poems im englischen Original, den Christa Schuenke sehr treffsicher mit »All dessen müd, nach Rast im Tod ich schrei« übersetzt.

Schon der erste Teil dieses Verses lässt sich auf fast unendlich viele Arten übertragen. Auch die Varianten, die sich möglichst wörtlich dem Original annähern, sind kaum zu überblicken: »Müd von all dem« und »Von all dem müd«, »Müd alles des«, »Müde all dessen«, »Müd dessen all« und »All dessen müd« kann es heißen. Auch »Müde, alles leid« oder »Schon todesmüde« finden sich in der Sammlung. Etwas niedlich gerät es allerdings bei Wolf Biermann, der sich ja gelegentlich an großen Stoffen verhebt: »müd müd«, heißt es da kindgerecht.

Unter den freieren Übersetzungen ragt die Ronald M. Schernikaus hervor: »ihr kotzt mich an«, schrieb der nicht mal 20-jährige Dichter, und weiter: »ich würd jetzt gerne gehn.« Kühn und klug, traurig und schön, dabei erstaunlich unangestrengt.

Damit steht Schernikaus Übertragung in erfreulichem Gegensatz zu der erwähnten von Wolf Biermann. Der hatte, wie man dem Begleittext von Erckenbrecht in dem Band entnehmen kann, verlautbart, ehe er das Sonett singend zu Gehör gebracht hat, dass das Übersetzen von Shakespeares Sonetten zu den »schwersten Leibesübungen« zähle.

Und plötzlich wundert man sich kaum noch: Sehr körperlich und kraftmeierisch kommen die Verse bei Biermann daher. Da können schon mal ein paar Feinheiten verloren gehen. Von der »Kraft«, die dem lieben Reim zuliebe »auf dem Humpelbein« dahinkriecht, lesen wir, aber auch von »einer Jungfrau Tugend«, die verkauft wird »wie’n Schwein«. Geh’s langam an!, will man Sportsfreund Biermann da zurufen.

Auf die Frage, wo dieser wechselmütige Liedermacher eigentlich politisch stehe, stellte Wiglaf Droste schon vor Jahren fest: »in der Nähe jeder Fernsehkamera«. Und wo hat er sich lyrisch eingerichtet? Gleich hinter dem Genossen Shakespeare, in dessen Schatten er von eigener Begabung fantasiert.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.