- Kultur

- Frankfurter Buchmesse

»Alle schreiben, niemand liest«

Die Frankfurter Buchmesse beginnt: Ist Schreiben mehr als nur ein Hobby?

Die Butter kostet zurzeit einsfuffzig Euro bei Aldi, das geht noch. Zwischendurch war sie mal deutlich teurer. Aber Kekse sind inzwischen unbezahlbar geworden, ich mache die jetzt selber. Das rechnet sich: Für einen Artikel von sagen wir 7000 Zeichen kriege ich was, 100 Euro? 150 vielleicht? Inklusive Kommunikation mit der Redaktion und überhaupt einer Idee und all den Sachen drumherum brauche ich dafür so fünf, sechs Stunden. In der Zeit bekomme ich auch einen Monatsvorrat Kekse gebacken. Die schmecken zwar nicht sehr gut, haben dafür aber keine Kommentarspalte. Während ich mir das Bett vollkrümele, optimiere ich an mir rum: Mehr Butter das nächste Mal! Dann wird das schon.

Ob das mit dem Literaturbetrieb allerdings noch mal was wird, da bin ich mir weniger sicher. Hin und wieder schreibe ich ein Buch und ärgere mich, dass ich das gemacht habe: drei Monate nur Nudeln essen! Aber wer weiß, vielleicht interessiert es ja genug Leute, dass ich zu Weihnachten alle Kekse kaufen kann, die ich will. Nur um dann festzustellen, dass ich mir das viel schöner vorgestellt habe, als ich keine Kekse hatte (oder halt meine selbstgemachten). Und weil mich das dann wiederum ärgert, schreibe ich das nächste Buch. So ist das: Andere grübeln, ich krümle. Und die Frankfurter Buchmesse, die am Dienstagabend beginnt, kehrt die Krümel zusammen: 1000 Autor*innen werden erwartet, Aussteller aus 92 Ländern und 15 Bühnen mit 500 Stunden Programm. Das Tagesticket für private Besucher*innen kostet zwischen 22 und 35 Euro. Wieviel Butterstücke gibt es dafür bei Aldi?

Neulich hat Bettina Wilpert öffentlich gemacht, dass sie sich jetzt einen Nebenjob sucht: Schreiben will sie immer noch, aber es reicht finanziell nicht mehr. Sie hat dafür sehr viel Zuspruch erhalten, viele Leute fanden das wichtig, dass auch darüber einmal gesprochen wird. Es gab aber natürlich auch einige süffisante Stimmen: Niemand sei verpflichtet, das Hobby anderer zu finanzieren.

Das aber ist ein Kategorienfehler: Schreiben ist nur für jene ein Hobby, die auf das Geld eh nicht angewiesen sind. 1999 fragte die »Zeit« Christian Kracht, warum er normalerweise keine Interviews gebe, und zunächst antwortete an seiner statt Benjamin von Stuckrad-Barre. »Weil es ihn langweilt.« Und Kracht ergänzte: »Und ich bin ja auch sehr reich.« Deswegen schreibt der ja auch nicht, was die Butter kostet. Vielleicht muss man das auch nicht schreiben, weil es jeder selber nachgucken kann. Aber wie es ist, wenn das Geld für die Butter nicht mehr reicht, das schreiben schon erstaunlich wenig Leute, dafür dass hierzulande 15,5 Prozent der Leute arm sind.

(Die offizielle Bezeichnung lautet »von Armut bedroht«, was ein ähnlicher Hohn ist wie »Grundsicherung«. Die ganze Nomenklatur der Niedertracht, die um die Hartz-Systeme herumgebaut worden ist, ist in sich schon ein derartiger Verrat an der Sprache, man fragt sich, wo die Pedant*innen bleiben, die mal an diesem Hebel ansetzen. Ach so, die wissen nicht, was die Butter kostet! Ja, dann.)

Wenn der Anspruch an Literatur jener ist, Wirklichkeiten abzubilden, muss man sich auch dafür interessieren, wer es sich leisten kann zu schreiben und wer nicht. Es wäre auch interessant zu hören, was Honoré de Balzac zur Vorhaltung, Schreiben sei ja nur ein Hobby, gesagt hätte, während er gerade an der Broschüre »Die Kunst, seine Krawatte zu binden« saß. (Relevanter allerdings ist heutzutage sicher das aus seiner Druckerei stammende Werk »Die Kunst, seine Schulden (nicht) zu begleichen«.)

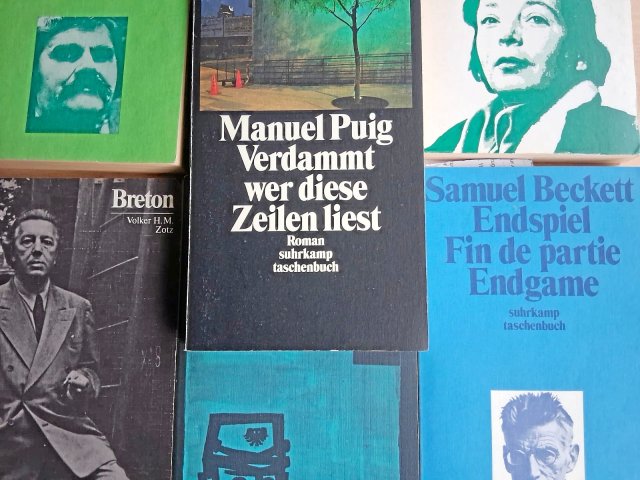

All das ist natürlich nicht nur mein Problem. Richard Stoiber vom März-Verlag hat, als er mal gefragt wurde, wie es der Branche gehe, gesagt: »Alle schreiben, niemand liest.« Wobei die Menschen sicher mehr lesen als noch vor einigen Jahrzehnten: Sie geben halt kein Geld mehr dafür aus. Es sind eben keine Bücher mehr, die sie lesen.

Was ist die Lösung? Schamlosigkeit. Das scheint mir überhaupt die einzige Möglichkeit, weiter Kekse zu fressen. Man sollte nicht für Menschen schreiben, die haben ja selber alle kein Geld mehr – die Miete, die Inflation, die Lebensmittel. Stattdessen schreibt man für Klicks. Russische Bots und so was. Das Gute daran ist: Man muss noch nicht mal schreiben können. So ein bisschen Haltungsturnen reicht, um das ganze Klickvieh auf die verkatert zusammengestümperten Textbausteine zu lenken, dann geht man noch mit dem Phrasenstreuer drüber – steuerfinanziert, linksextremistisch, irgendwas mit woke – und fertig ist der Scheiß mit Schirmchen. Dafür überweist dann irgend so ein abgehalfterter Multimillionär aus Süddeutschland, der sauer ist, weil er Steuern zahlen muss, ein sauberes Gehalt.

Und fällt einem mal nix Substanzielles ein, geht man halt in eine Nordneuköllner Kneipe, hofft, dass man da erkannt wird, und lässt sich rausschmeißen: Fertig ist der Cancel-Culture-Artikel. Oder, noch besser: Man schreibt irgendeinen Roman über Linke in Berlin, arbeitet parallel in einem großen Literaturhaus, lässt sich von ebenjenem Literaturhaus auf die Bühne holen, um da seinen Roman vorzustellen, schreibt dann ein paar Kulturkampfartikel auf irgendeiner Kaputnik-Seite, und wenn das Literaturhaus dann das Video zur Lesung offline nimmt, schreibt man einen Artikel darüber, dass man böse unterdrückt wird. Und dann geht man einen Vodka-Mate trinken, weil das so schön edgy ist.

Man hat ja auch viel Zeit, lesen braucht man ja auch nicht mehr: wozu auch. Die Welt liegt klar und scharf vor einem: Man kennt sich aus. Es ist nur wichtig, dass die Sätze ein bisschen knallen und dass die Headline stimmt. Das ist wie bei Rimbaud damals: Man muss Zutist sein oder nichts: Angehöriger eines Boheme-Literatenkreises. Wenn irgendein Parnassien anfängt, seinen Kram vorzulesen, dann schreit man nach jedem Satz »Scheiße«. So haben das die Genies im Paris von damals schon gehalten. Und all diesen Träumer*innen, die von solchen Dingen träumen wie Zuneigung, Solidarität, Zärtlichkeit und Freundschaft, denen kann man nur sagen: Es gibt nur eine Aufgabe als Dichter: die raue Wirklichkeit zu umarmen. Und das ist nun einmal schmerzhaft! Vor allem für die anderen.

Man muss nur ein bisschen aufpassen mit dem Alkohol und dem Lifestyle, man will ja nicht schon vormittags im Bademantel durch Wien stolpern auf der Suche nach zwei Flaschen Weißwein und viel zu spät erst merken, dass ja Sonntag ist. Also, das kann ja schon mal passieren: Das ist ja Teil des Programms. Den Exzess zu feiern gegen den moralisch verbohrten Mainstream. Aber vielleicht nicht jeden Sonntag. Sagen wir: jeden zweiten müsste reichen.

Entweder das oder ich backe weiter Kekse.

Von Frédéric Valin sind zuletzt erschienen: »Ein Haus voller Wände« (Verbrecher-Verlag, 2022) und »Die verdrängte Pandemie« (zusammen mit Paul Schuberth, Unrast, 2025)

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.