- Kultur

- Film

(K)eine Frage der Intelligenz?

Whatever Works von Woody Allen

Dies ist ein Großstadt-Sommernachtstraum, eine pure Entfesselungsgeschichte. Die bürgerlich gefesselten Triebe, sie befreien sich immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet, immer so, wie man es sich nie vorstellen konnte. Es gibt also Hoffnung? Das ist noch sehr die Frage, denn das Chaos plötzlicher Begierden, wie es in »Whatever Works – Liebe sich wer kann« ausbricht, ist keines, neben dem man noch Zeit für einen Beruf hätte.

Aber das sind sie ja seit jeher alle bei Woody Allen: Neurotiker, die ihre Phobien ebenso wie ihre Narzissmen pflegen, panisch gegen ihre Einsamkeit rebellierende Verlassene, die sich doch sonst gern ihrer Emanzipationsleistungen rühmen. Der moderne Mensch bleibt bei Allen immer zugleich der Urmensch, den es in eine Spätkultur verschlagen hat. Meist spürt er es nicht, aber manchmal möchte er, statt mit seinem Aktenkoffer in den nächsten Bus zu steigen, mit der Steinaxt hinter dem Baum hervortreten. Wenn es um solche kaum zu zivilisierenden Dinge wie Eifersucht geht, dann wird aus jedem Workshop-Besucher für Antiaggressionstraining sofort wieder ein Wilder. Jahrtausende an Stammesentwicklung haben es nicht vermocht, ihm dies endgültig abzugewöhnen. Zum Glück, denn ohne jene unruhige Getriebenheit fehlte uns etwas – auch Woody Allen selbst, der im kommenden Jahr fünfundsiebzig wird, fehlte dann wohl der Drang, seit Jahrzehnten wenigstens pro Jahr einen neuen Film ins Kino zu bringen.

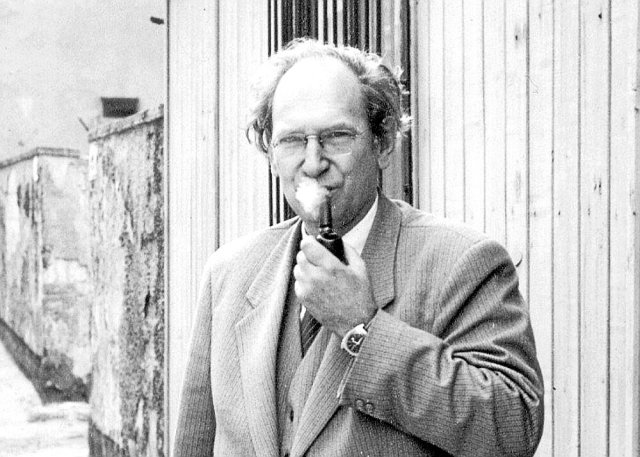

Das Buch für »Whatever Works« schrieb Allen bereits 1977 für einen befreundeten Komiker, der dann jedoch plötzlich starb und damit auch vorerst der Film. Es hat lange gedauert, bis er ihn nun doch gemacht hat – nicht mit sich selbst in einer Rolle, die förmlich nach ihm schreit, sondern mit Larry David, der seine Sache als Genie im Ruhestand sehr gut macht, auch wenn er in allem Allen zu sehr ähnelt, als dass man mit dieser Besetzung ganz und gar glücklich sein könnte. Dieser Boris Yellnikoff, als beinahe für den Nobelpreis nominierter ehemaliger Physikprofessor, ist ein konsequenter Verweigerer des allzu süßen Breis aus Konvention und Freundlichkeit, der die New Yorker Oberschicht immer so nah der Brechreizgrenze sättigt. Nein, seine Reden sind anmaßend und durchschlagend, wenn auch – wie ein auf Optimismus programmierter Zeitgeist bemängelt – komplett inkompatibel zu allem, was sich ihm mit guten Willen bewaffnet aufdrängt. Aber für ein Genie gibt es die Pflicht, gesellig zu sein, nicht, findet er und verteidigt sein Querulantentum im Dickicht der Großstadt. Bislang mit Erfolg.

Es ist schon erstaunlich, wie es Regisseur Woody Allen gelingt, den etwas abgestandenen Effekt eines sich plötzlich aus dem Film heraus an den Zuschauer wendenden Hauptakteurs – und damit gleichzeitig unparteiischen Kommentators des Geschehens! – ganz frisch wirken zu lassen. Da erinnert man sich daran, dass Allen bereits mit »The Purple Rose of Cairo« einen Film geschaffen hat, in dem eine Filmfigur von der Leinwand hinuntersteigt und so, den Film demonstrativ verlassend, einen neuen Schauplatz eröffnet: das »wirkliche Leben«. Ein farbiger Schatten auf der Leinwand, der den Zuschauer zurückbeobachtet und sich plötzlich ganz »real« einmischt, das ersetzt ganze Kompendien über Medientheorie. So auch in »Whatever Works«. Ständig zwingt Allen uns, Unterbrechungen zuzulassen, rückt damit ins Zentrum, worum es ihm geht: eine Versuchsanordnung in Sachen Erfüllung und Enttäuschung. Liebe und Glück? Wir verfallen körperlich, vielleicht auch geistig und sterben dann. Was ist daran gut? Vielleicht immer das, womit man nicht mehr gerechnet hat. Erzwungene Aufbrüche, in denen man sich selber plötzlich anders wahrnimmt.

Denn eines Tages nötigt ein junges Mädchen mit dem gefährlich nach Texas und Schönheitswettbewerb klingenden Namen Melody (Evan Rachel Wood) den Misanthropen Yellnikoff, der zu allem Überfluss nach einem missglückten Selbstmordversuch entsetzlich hinkt, sie bei ihm übernachten zu lassen. So kommt man als alternder Mann zu einer jungen Frau. Ist das nun, böse gesprochen, eine Altherrenfantasie – ein junges hübsches Mädchen, das sich absolut nicht abweisen lässt? Es ist hier alles ein Traum, pure Fantasie. Bleibt der Einwand, dass Männer und Frauen nicht zueinander passen. Aber dann vielleicht zwei Männer, oder eine Frau und zwei Männer? Dem Vorstellungsvermögen ist keine Grenze gesetzt: »Hauptsache, es funktioniert«, so das Motto des Films. Doch das klingt harmloser, als Woody Allen nun mal ist. Denn welcher Mensch »funktioniert« schon mit sich ganz allein, geschweige denn mit einem anderen?

Dies ist ein jugendliches Alterswerk, witzig und böse zugleich. Sehr frei hat sich Allen seines Buches aus der »Stadtneurotiker«-

Zeit angenommen, man ahnt, was für eine Befreiung es sein muss, niemandem mehr etwas beweisen zu müssen, nur noch seinem eigenen Spieltrieb zu folgen. Das scheint überhaupt der Ausweg für jeden drängenden Trieb: es spielerisch zu nehmen. Die Reihe der Schauspielerinnen, die Allens Filme prägten, verrät dabei einen Wandel seines bevorzugten Frauentyps, und das wiederum verrät einiges über Allens eigenen Wandel. Mia Farrow und Diane Keaton in den 70er und 80er Jahren, jetzt Scarlett Johansson und Evan Rachel Wood. Die ersten komplizierte, selbsterklärungs- und diskussionswütige Frauen, denen ihre Unabhängigkeit ebenso unantastbar und unerträglich war, jetzt mehr schlichte mädchenhafte Blondinen, die mit aufreizend simplen Lebensweisheiten ausgestattet, den intellektuellen Mann zwar immer noch zu nerven vermögen, aber letztlich auch noch im größten Egozentriker eine unerwartet befriedende Seite erwachen lassen. Intellekt ist eben nicht alles. Späte Einsicht eines immer noch brillanten Intellektuellen.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.