Freiheit, dieses sehnsüchtige Geschwätz

Theatertreffen Berlin: Staatsschauspiel Dresden zeigte einen großartigen »Don Carlos« von Schiller

Es ist dies der Blick in eine Welt des Politischen, als sei der Mensch in den Wirbel einer verhängnisvollen Schöpfung geworfen. In ein erschreckendes Abenteuer ohne Moral und also ohne Sinn. Hier wird zu viel von Freiheit geredet, und so, als sei sie ein Besitz. So verliert man sie und alles andere auch. Es entfaltet sich in dreieinhalb Stunden eine ungeheure, sich hilflos windende, brachial ausschlagende Gemeinschaft, verstrickt in großes Übel. Diese Gemeinschaft von einander immer feindlicher werdenden Menschen muss gleichsam eine universelle Verwirrung schleppen – und wo Los-Lösungen versucht werden, wird Verwirrung nur verstärkt.

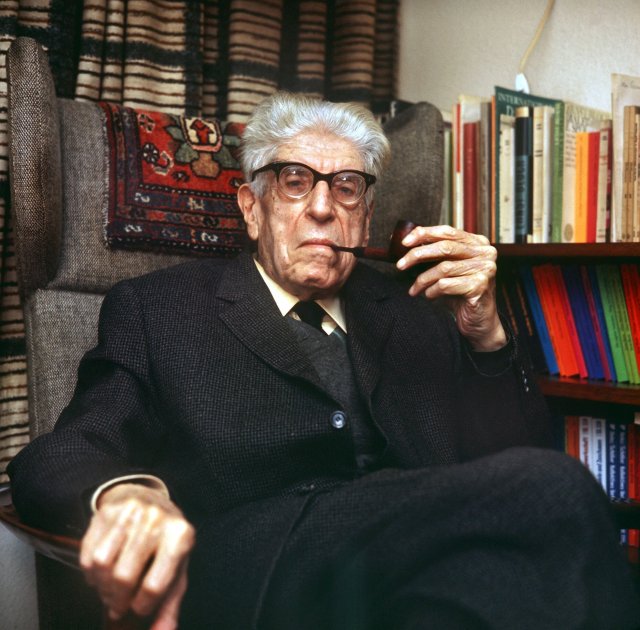

»Don Carlos« von Friedrich Schiller, inszeniert von Roger Vontobel am Staatsschauspiel Dresden. Das dunkle Intrigen-Blutspiel am spanischen Königshof, dies Brodeln zwischen Vater-, Vaterlands- und noch heißeren Arten der Liebe ist hier eine Hitparade der gehetztesten Egoismen. Burkhart Klaußner gibt einen Philipp II., der, würde er zur Erfindung einer Farbe aufgerufen, garantiert das Grau entdeckte. Sein Sohn Carlos, der daran leidet, mit 23 noch nichts für die Unendlichkeit getan zu haben, ist bei Christian Friedel ein kernloser Emotionsplanet, der so glühend und doch tragisch lau, nervös vibrierend nur um sich selber kreist. Sonja Beißwengers Königin zeigt die angebrannten Ränder des Mondänen; Christine Hoppe offenbart erschütternd die ganze Pein und Peinlichkeit einer Frau, deren verfehlte Liebe zum öffentlichen Gegenstand wird.

Magda Willis Bühnenbild zeigt das Monströse, das auf den Menschen lastet. In den Räumen, die Königskraft zeigen sollen, drückt eine böse Schwerkraft alles nieder. Hohe schwarze Säulen, dazwischen Beamte, Wachpersonal: die verräterische Zeichensprache der Überwachungsdämonie. Licht fällt nicht herein, es kommt in Streifen, gestochen wie ein Eiszapfenballett. Das Weite ist hier identisch mit dem Stickigen, hier kann König Philipp nur schwer atmend den Schlips lockern, hier kostet jede natürliche Regung den Hals, hier ist Sicherheit eine Halluzination und ein Trauma. Das Zentrum der Macht ist das Auge des Taifuns, der alle eisenharte Macht letztlich als weichste Stelle des Universums kenntlich macht.

Winzige Menschlein, große Videofetzen – eine inzwischen längst verschlissene Kultur des filmischen Überfalls auf das Theater, sonst kaum noch zu ertragen in ihrer schäbig illustrativen Aufdringlichkeit, sie gewinnt bei Roger Vontobel eine unerwartet logische, beinahe selbstverständliche Kraft zurück. Das Videobild als kaltes Entblößungsinstrument wie auch als Nahaufnahme des heißen Wunsches, groß herausgebrachter Held im eigenen Film zu sein – der doch ein Liebesfilm sein möge.

Vontobel schafft starke Bilder, aber den Text nicht ab. Er porträtiert, wie die Strukturen unterm Sticktuch der Unfreiheit modern; Menschen modern hier, lebendig begraben in ihren Verhältnissen, und wie das Modernde doch nach Moderne riecht! Das ist nicht draufgetüncht, nicht gnadenlos herausgeschnitten, dem Stoffe nicht willkürlich herausgepresst – es ist ganz Wurzel, Stamm und Blüte des Stücks.

Überhaupt ist in dieser Inszenierung alles eine Art Doppelbesetzung, die sich zum dichten Bild der Schichten fügt: Welt- und Familiengeschichte, Politthriller und Unglückssoap; Kleinmeister des Denkens gegen Großkranke des Fühlens. Am Ende: eine rundum zerstobene Besessenheit, die über Leichen ging oder selber Leiche wird (bei Vontobel erschießt der König seinen Sohn selbst).

Sagte Heiner Müller, wir seien noch nicht bei uns angekommen, solange Shakespeare unsere Stücke schreibe, so gelingt dem Schauspiel Dresden der bezwingende Nachweis, dass wir auch mit Schiller sehr wohl uns selber erzählen. Just »Don Carlos« wird immer unerbittlicher in seiner Wahrheit: Man würde den Mut an der Existenz vorfrüh verlieren, sicherte sich nicht jeder Mensch durch vermessene, falsche Ideen ab. Falsche Ideen, falsche Lieben, falsche Freunde. So also bleibt man am Leben, in dem trotzdem nichts bleibt. Jede Machtergreifung (im Ideenkrieg, in der Liebe, in aller Freundschaft), also die Verwandlung des Chaos in Autorität, wirft dann jene Probleme auf, die kein noch so groß behaupteter Sinn lösen kann, ohne dem Überschwang eines kleinen oder großen Terrors zu verfallen.

Wenn der Großinquisitor von Lore Stefanek gegeben wird, die anfangs wie eine Amme mit dem kleinen Königskind spielt und dann abendlang die Chefin der Bediensteten war, so ist das der beklemmend pointierte Verweis auf die Basis aller Staatssicherheit: Die finstere Allgewalt wächst aus Nachbarschaften, die Henker sind das freundliche, unauffällige Nebenan, die Fratze der Inquisition besteht aus einem biederen Gesicht.

Bleibt der Marquis Posa. Rettungsanker fürs Hehre, Utopische, flammend Gerechte? Was Matthias Reichwald spielt, das ist der zum Herzen hinabsteigende Klarsinn, wohlbekannt aus der Geschichte – Klarsinn, der sich Überzeugung nennt, und der das Volk in die Belehrung zwingt, es in eine Grundschulklasse verwandelt. Erhebend, der Freiheitsgedanke, ein Feuerbrennen auf den Lippen des Revolutionärs, ein Gedanke, der seinen Prediger wahrhaft erhöht, aber: Die zu Befreienden, das weiß man aus Erfahrung, sehen von da oben aus wie verschiebbare Partikelchen. Die Geschichte hält diesen Typus Posa immer wieder für ihre herzhaften Kapriolen bereit, sie lässt ihn neu und neu und folgerichtig aus dem untilgbaren Unrat der wechselnden Zeiten keimen. Um Zeit und Welt endgültig ins gute Leben zu stoßen? So sieht es nur in den Anfängen aus. Einem Relativierungstalent der Menschen, das sie dazu befähigt, sich lebenserhaltend irgendwo einzurichten, stellt dieser glühende Typus Posa die Absolutheit des Dogmas entgegen, das sich zunächst beglückend als Befreiung missverstehen lässt. Aber aus der Geburt kühner Ideen erwuchs bislang stets eine Zukunft, die doch nur als Zerrbild der Utopie ihr Erwachsenenstadium erreichte.

Am Ende wird Carlos den erledigten Körper des Freundes über die Bühne schleppen, und es ist ein Bild aus Leid und Lächerlichkeit – der Kühnling des aufschwingenden Gedankens nun ein schwerer toter Sack, und einmal mehr ist Carlos überfordert. Hier ist jeder überfordert. Hier sind alle dazu verurteilt, aus einem Lebenstraum, der tragen möge, in ein Trauma zu wanken, das niemand tragen kann. Selbst für ein Schicksal ist jeder in dieser Welt zu klein.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.