- Kultur

- KRITIK DER MODERNEN EUTHANASIE

Sie helfen nicht leben, sondern töten

Die Intensivmedizin feiert sich selbst als Errungenschaft des industriellen Fortschritts. Darüber, daß diese Medizin auch Sterbende hinterläßt, schweigt man sich aus. Erst mit der Diskussion um Euthanasie nahmen sich selbsternannte Sterbehelfer den klinischen Langzeitpatienten an. Das Recht auf Selbstmord ist dabei nur die Kehrseite jener Debatte um die Tötung lebensunwerten Lebens. Was die einen, allen voran die „Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben“ (DGHS), als Recht einklagen, fordern die anderen als Pflicht.

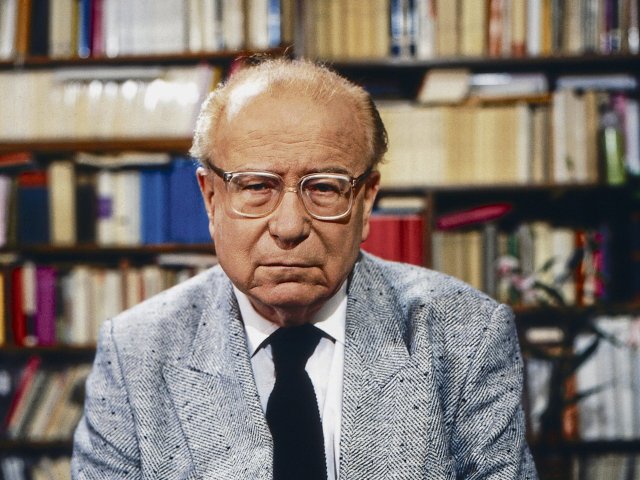

Wie Sterbende, chronisch Kranke und Behinderte aus dieser Gesellschaft bis zum Tod herausgedrängt werden, ist Thema des neuen Buches von Ernst Klee, der wohl umfangreichsten Kritik der Euthanasie- und Selbstmord-Befürworter. Es ist Klees Verdienst, die unterschiedlichsten Stränge der Kritik zusammengeführt zu haben. Er zeigt sich nicht nur in der historischen Analyse kompetent, sondern auch in Fragen der Philosophie und Politik.

Sein Ausgangspunkt ist eine Zusammenfassung der nationalsozialistischen Euthanasie und deren ideologische Wegbereitung in den 20er Jahren. Die Nazis haben nicht allein aus „rassenhygienischen Gründen“ Behinderte systematisch ermordet, gerade die Ärzteschaft

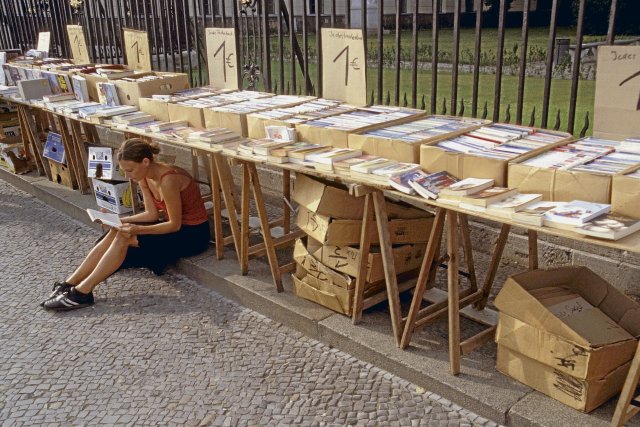

Ernst Klee: Durch Zyankali erlöst. Sterbehilfe und Euthanasie heute. Fischer Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 1990:163 S., 12,80 DM.

argumentierte einerseits mit „Nächstenliebe“ zu den Opfern und andererseits mit Kosten-Nutzen-Rechnungen für die Gesellschaft – eine Argumentation, die sich kaum von der der zeitgenössischen Apologeten der Euthanasie unterscheidet.

Klee geht es um die Kritik eines Menschenbildes, mit dem Behinderte als „Material“, „lebensunwert“ und „Monstren“ abgestempelt werden. Um das „Problem“ der Behinderten in den Griff zu bekommen, läßt man sie nicht mehr in Gaskammern verschwinden, sondern „die Vernichtung lebensunwerten Lebens (Euthanasie) finde heute im Mutterleib statt“ Als Beispiel zitiert Klee den Professor Gerhardt G. Wendt, der 1945 promovierte, dessen medizinische Arbeit 1978 ausgezeichnet und der 1976 in die Bundesärztekammer berufen wurde. Dieser schreibt in einem Aufsatz, „daß eine Drosselung der Zahl Neugeborener mit einem genetischen Defekt oder einer exogenen Behinderung unser Problem höchst wirksam an seinem

Ursprung angehen würde“. Das Problem sind die Kosten.

Kosten-Nutzen-Rechnungen sind auch die Grundlage der praktischen Ethik des australischen Philosophen Peter Singers. Klee zeigt, wie sich krude ökonomische Interessen mit einem Menschenbild vereinen, welches Schwerstbehinderten die „Personalität“ abspricht und dem Leben eines Behinderten „weniger Wert als dem Leben eines Schweines, eines Hundes oder eines Schimpansen“ ? (Singer) zuspricht.

Die Euthanasie-Befürworter treffen deswegen auf so große Zustimmung, so Klee, weil sie mit Extrembeispielen argumentieren: mit Schwerstbehinderten, mit denen die wenigsten Menschen Umgang haben. „Die Einstufung in 'lebenswertes' und 'unwertes' Leben wird von den eigenen Ängsten vor einer Behinderung bestimmt.“ Ängste, die behinderte genauso wie alte, sich nutzlos fühlende Menschen an den Rand der Gesellschaft drängen und sie zum Wunsch nach dem Tod treiben. Klees Alternative heißt nicht selbstbestimmter Tod, sondern selbstbestimmtes Leben – das ist freilich eine Vokabel, die von den Euthanasie-Befürwortern systematisch aus der Diskussion ausgegrenzt wird.

ROGER BEHRENS

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.