Nach Ansicht Erich Kästners ist es ein Unterschied, ob man darüber redet, wie die Dinge liegen, oder darüber, wie die Sache steht. Er plädiere für Letzteres. Kästner richtete dieses Wortspiel gegen die Neigung des kritischen Impulses, sich im Sog drückender Einzelheiten von dumpfer Verstimmung überwältigen zu lassen. Es ist dies eine verbreitete Anfälligkeit auch heutigen Denkvermögens, das mit dem Problematischen der diffusen Weltlage nicht mehr Schritt hält. Besagter dumpfer Druck macht derzeitiges Denken oft so ausgiebig mürrisch, statt es präzis zu halten. Wir sind Experten des Argwohns, denen jede Richtung zur eigenen werden könnte; der Boulevard wie die Klause, die Sentimentalität wie der Sarkasmus, das Machtwort wie das schmachtende Schweigen. Weil alles problematisch wurde, ist auch alles irgendwo und irgendwie egal - und in jener öffentlich dominierenden, feist-ironischen, meist zynischen Wurstigkeit »der Sache« Leben gegenüber offenbart sich wohl eine letzte Vorahnung davon, wie es wäre, den Problemen noch gewachsen zu sein. »Ich bekenne, aus meinem Geist ein Idol gemacht zu haben, aber ich habe kein anderes gefunden«, ließ Paul Valéry einen seiner Helden sagen, und aus dieser Haltung entstanden die Konstruktionen und Beliebigkeiten unserer Zeit, unter deren fröhlicher Kälte und ambitiösen Langweiligkeit wir leiden.

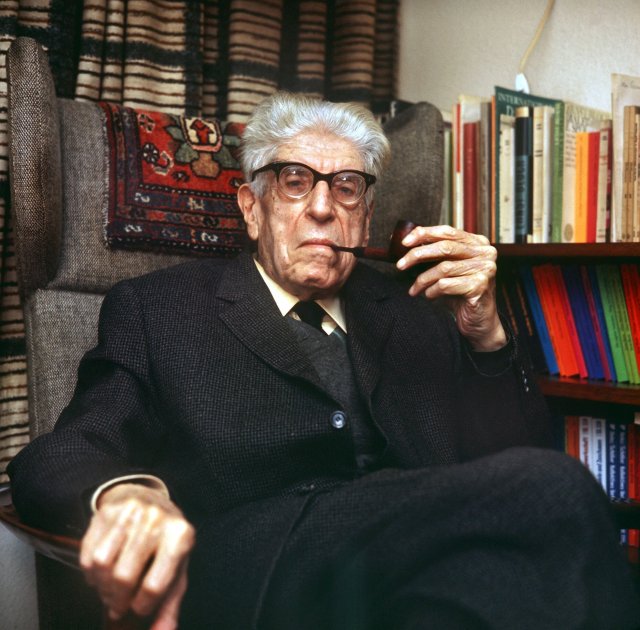

Angesichts dessen wirken die neuen Gedichte von Hans Magnus Enzensberger - »Die Geschichte der Wolken. 99 Meditationen« - wie ein Achtungszeichen, das seltsam aufrecht in der Flut der allgemeinen Niedergangs-Euphorie steht. »Mit dem Rücken zur Gegenwart,/ an die Reling gelehnt,/ sieht man weiter,/ sogar im Dunkeln.«

Diese Gedichte ermöglichen ein Aufschauen, das in unbilliger Art Mut macht. Sie sagen: Wer leidet, ohne zu verhärten, wird verstehen - so wie ja jeder Mensch, der Musik hören kann, in hellen Sekunden hinübersehen kann in die andere Seite der Welt. In gleicher Weise vollziehen diese poetischen Meditationen des 1929 Geborenen eine Bewegung, die ein positives wie zugleich negatives Interesse an allem auslebt - um dabei immer wieder auf elementare Strukturen eines moralischen Bewusstseins zu stoßen, das jenseits von ideologischer Festlegung zur Sprache gebracht wird. Enzensberger beschwört unsentimental, in tiefer Sorge - Gelassenheit. Weil man es in den Trostlosigkeiten des Ichs und der Welt auch heiter aushalten kann. Wenn man nicht zu viel verlangt? Nein, wenn man nicht das Falsche erwartet.

Der Dichter schaut zum Beispiel gern nach oben, weil sich über uns etwas zusammenbraut, das nicht zur Furcht treibt, sondern zum Staunen drängt: Wolken. »Kein Blitz, der dem andern gliche./ Und das alles ohne Gehirn!/ Herzlos - herzig, arm - reich, gut - böse/ Probleme, die ihnen fernliegen«. So heißt es im Gedicht »Die Geschichte der Wolken«, eine der schönsten Meditationen des Bandes, ein Text, der konkret am Himmel bleibt, aber den molekularen Nebel in allem sieht, was uns umgibt, in allem, was uns selber ausmacht; es empfehle sich, »bei Müdigkeit/Wut und Verzweiflung, die Augen/ gen Himmel zu wenden«, wo »die flüchtigsten aller Meisterwerke« zugleich jene Spezies bilden, die uns überleben wird, der wir aber immerhin zu verdanken haben, »daß es aufklart«. Zusatz: »zuweilen«.

Es sind in diesem Band Gedichte über Kindersoldaten und Knöpfe an einem Hemd versammelt; Verse über den Regenbogen, der für Momente blutrünstige Krieger innehalten lässt; Denkstücke über das Energiefeld der Toten und gelbe Sterne. Themen sind: die Kunst des Vergessens (»die dir erlaubt/ zu bemerken, wie neu deine Irrtümer, /deine Erleuchtungen sind, ewiger Anfänger,/ der du,/ solange du denken kannst, bist«) oder der Ausweg - den es öfter gibt, als wir denken (»natürlich nur dann/ wenn du am Ende bist«) oder aber einfach nur der gemütliche Abend (»Idylle wie aus dem Katalog«).

Wahrnehmungen zwischen Wintergewitter und einer Party, Schwänen im Teich und Schwierigkeiten beim Einschlafen. Enzensberger treibt auch »Motivationsforschung«, er fragt, warum Menschen andere umbringen, und in der Reihe der Begründungen wird Rassismus aufgerufen, Religion, aber letztlich steht da als Motiv für Mord auch: »Nur so«. Dies ist ein Gedichtabschluss in genau jener Art, die vielen Texten des Bandes eine Urgewalt der Nichtigkeit einschreibt. Deren Folgen so unberechenbar wie entsetzlich sind, weil sie den Zusammenhang knüpfen von »Mittelmaß und Wahn« - so hieß einst eine Essay-Sammlung des Autors.

Auch diese Texte gehen nicht daran vorbei: Die Grausamkeit des Lebens kommt vielfach aus unseren gesammelten Sorglosigkeiten, sie lauert in den unauffälligen Handgriffen und den unzähligen Unterlassungssünden, mit denen wir täglich, sekündlich an der besseren Möglichkeit vorbeirennen. Aber Enzensberger bleibt der Überraschungsfähige, der Trotzige, dem sich extreme Impulse des Lebens - das Bewusstsein und das Unbewusste, die Erkenntnis und die Unkenntnis - immer wieder ausgleichen, und sei es nur für einen jeweiligen poetischen Moment; in diesem Sinne ist seine Lyrik Gleichgewichtskunst; skeptisch relativiert er alles und besingt es doch trotzdem mit innerer Beteiligung: Wir sind in fortwährendes Verschwinden verstrickt, ein Prozess, dem dennoch Bejahungsenergie entgegengestemmt werden möge, denn »gesegnet sei sie,/ die kleine Atempause/ zwischen dem Vor-/ und dem Ableben«.

Es gilt das Gemeinschaftsschicksal zu feiern von Ameisen und Göttern, dazwischen der Mensch - und plötzlich ist selbst jenes erwähnte Mittelmaß, in dem bekanntlich alles Aufbegehren gegen den Zustand der Welt kläglich zugrunde geht, ein durchaus verstehbarer, nachvollziehbarer, erstrebenswerter Zustand mit Steigerungsmöglichkeiten: »Immer entdeckst du irgendwo/ eine noch strahlendere Schönheit,/ einen noch ärmeren Hund./Mittelmaß bist du und bleibst du,/ zum Glück. Sei doch froh!/ Sieben Grad Celsius mehr/ oder weniger auf dem Thermometer -/ schon wärst du nicht mehr zu retten.« Und in den Liebesgedichten verteidigt Enzensberger ein Reservat, in dem der lebendige Körper als Welt-Fühler wirkt, der aller Welt-Erkenntnis eine realistische Grundlage sichert: Leben schlüpft vom Kopf in den gesamten Leib - Aufklärung in ihrem Urzustand, sie wirkt von oben nach unten.

Die Gewissheit, dass das Wirkliche in einer Handschrift von Leid, Kälte und Härte geschrieben ist, prägt den Weltzugang dieser Lyrik; zwar »füttert der Rambo, kalt erwischt vom Fieber der Gutmütigkeit,/mit seinem letzten Joghurt ein Baby; /.../hängt dem Tyrannen das ewige Foltern zum Hals heraus,/ und fortan zieht er lieber Rübchen. Allerdings,// die anderen machen einfach so weiter.« Aber der Versuchung, darob abzustumpfen, gibt Enzensberger, der auch als Essayist seit über vierzig Jahren »mit stets überraschender Freiheit« (Joachim Kaiser) die Politikgeschichte der Bundesrepublik begleitet, nicht nach.

Alles ist Leben, aber eine Sehnsucht steckt überall dazwischen oder daneben oder darüber. Jeder tut und erleidet etwas; in beliebiger Abfolge ließe sich, was wir »Tag« nennen, aneinanderreihen; freilich hüten wir uns davor, dies all zu oft zu tun - weil wir zutiefst erschrecken müssten über dem Widerspruch zwischen Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit des Lebens und doch so entsetzlich profaner Ableistung dieser kostbarsten aller Fristen. Trotzdem empfindsam zu bleiben inmitten der eintrainierten Mäßigungen im Gutsein und Exklusiv-Sein - das wird hier als gleichsam utopische Haltung beschworen; es geht darum, die Sinne für ein Glück geschärft zu halten, das nicht kommen wird - jedoch das Bereitsein zu diesem Glück schützt vor den ärgsten Verrohungen. Und dieses Bereitsein gründet sich auf klare Absage an die selbst ernannten »Welterlöser« (die meinen, dieser Welt sei mit einer einzigen Erklärungsversion beizukommen), und sie gründet sich ebenso klar auf Abkehr von den Reizen der spätbürgerlichen Fett- und Auffallsucht. »Je mehr da ist,/ desto vermeidbarer/wird das meiste. Nur/ das Unauffällige bleibt,/ seelenruhig«. Sagt der Dichter, der im kapital-kalten Geldfluss den Schlagfluss sieht, der uns niederstreckt. »Wir haben alle Kredit,/ sagten die Banker./ Eine Sache des Glaubens.// Seitdem wird immer größer,/ was weniger ist als nichts.«

|  |

|

Andenken an den prägnanten Moment

Der Morgen der Reue, die dir in die Glieder fährt wie ein Hexenschuß;

der Tag, an dem du dich lächerlich gemacht hast für ewige Zeiten;

der Abend, wo du am Boden liegst und das Blut läuft dir aus der Nase;

die Stunde, in der du entdeckst, daß du dich vierzehn Jahre, neun Monate

und zwei Wochen lang getäuscht hast;

die Minute, da dich deine eigene Tochter ansieht wie eine Fremde;

der Moment, in dem du die Spitze des Messers im Rücken zu spüren glaubst;

der Augenblick, in dem du den Abschiedsbrief findest auf dem Küchentisch;

die Zehntelsekunde, wo die Lawine unter deinen Füßen sich zu lösen beginnt;

und davor und danach die unvorstellbar vielen Augenblicke der Sorglosigkeit.

|

|

Es sind im Ton Gedichte einer erfahrungssicheren Einfalt. Einfalt als rettende Gabe - gegen Gesinnungsrausch; gegen Auflösung unserer Widerstandskräfte in all den geschäftigen Aufgeregtheiten, die täglich die Medien füllen. Dieses Buch durchzieht so noch einmal jene Wehmut, die der Autor vor zwei Jahren in seinem Essay »Putschisten im Labor. Über die neueste Revolution in den Wissenschaften« registrierte. Zu beobachten sei der Verlust von jedwedem »ethischen Konsens in den grundlegenden Fragen der menschlichen Existenz«; der Einzelne sähe sich »auf eine Position zurückgeworfen, der jeder moralische Komfort abhanden gekommen« sei; verbindlich vertrauenswürdige Instanzen, ob politische oder religiöse, hätten ihre Schutz- und Impulskraft verloren. Im Gedicht »Schlüsselgewalt« lautet demnach die Bilanz: »ausgeschlossen, obdachlos schlagen wir/ mit der Stirn gegen die eigene Tür«.

In Anlehnung an Hölderlins »Hälfte des Lebens« nennt Enzensberger eine seiner Meditationen »Auch eine Hälfte des Lebens« - bei einem ernstzunehmenden Ironiker wird sich immer auch ein wenig von der Erhabenheit des von ihm zitierten Vorbilds wiederfinden, offenbart sich also stets eine magische Korrespondenz mit dem Anspielungsgegenstand. Der Autor kommt im Gedicht zum verblüffend lakonischen Schluss, der alles tiefschürfende Sinnieren auf eine nackte Mathematik zurückführt: »Und dann, eines Tages, ist der Augenblick da,/ unbemerkt, und vergeht, an dem von denen,/ die dich gefüttert haben, gehaßt, belehrt/ und geküßt, die Hälfte verschwunden ist.« So einfach ist das mit dem Leben.

Gerade in dieser Meditation zeigt sich, was den gesamten Band auszeichnet: Keine einzige Wahrheit kommt ohne Apathie aus. Aber sofort ist da auch wieder der andere Enzensberger (nein, es ist der gleiche!), der in aufsteigender Bitterkeit über die Folgenlosigkeit etwa von gepredigtem Fortschritt, geheiligter Ökonomie und ideologisch aufgerüsteter Effizienz die Chance des ganz anderen Daseins aufzeigt. Durch die Filter des Beiläufigen senden die großen Leidenschaften wohltuende Schwingungen. Im Alltäglichen betört der Sinn und macht uns von ihm abhängig. Im Gesicht des Geringen lies den Menschheitsroman! »Das Überflüssige, hüte es. Viel nämlich/ bleibt nicht vor dir, wenn du es fortwirfst.«

Hans Magnus Enzensberger: Die Geschichte der Wolken - 99 Meditationen. Suhrkamp Verlag Frankfurt (Main). 149 S., geb., 19,90 EUR.