- Kultur

- Filmischer Essay „Über die Russen und über uns“ von Volker Weidhaas

Er taugt zum Streit – was gibt es Besseres

Bautzen um. - Doch darüber spricht man nicht in der Familie. Denn die Kinder der neuen Zeit singen „Immer lebe die Sonne“, pflegen - freiwillig -Briefwechsel mit sowjetischen Gleichaltrigen und ?? ? ?. lesen Oströwski:i > ;,<Das: \ Wertvollste,! was der Mensch besitzt, ist das Leben.“

Weidhaas macht von der ersten Szene an kein Hehl aus seiner Subjektivität. Er will nicht oktroyieren. Er will zeigen, was war. Jeder soll selbst auf Entdeckungsreise gehen. Mit Hilfe von Filmbildern, in denen Wahrheit, Halbwahrheit und Lüge geronnen sind. In die Proben und Feierlichkeiten zum Abzug der letzten russi-

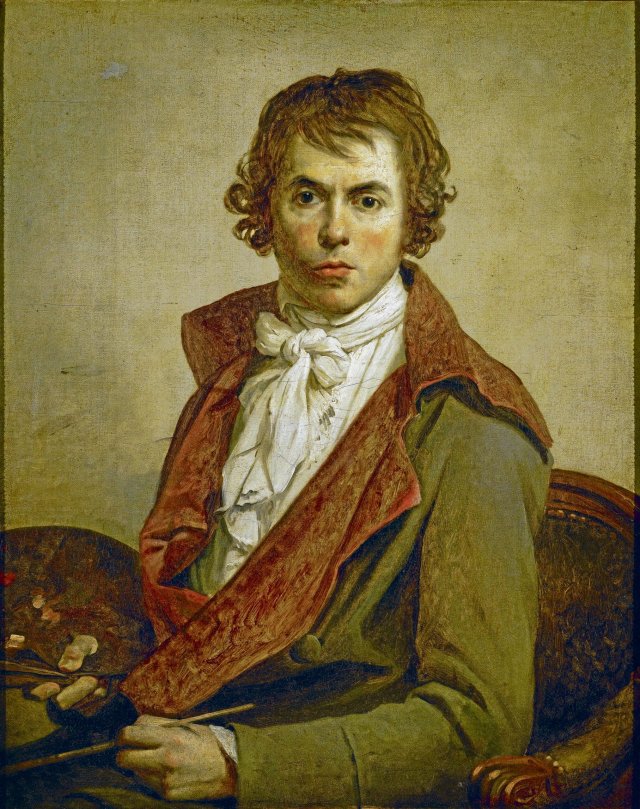

schen Streitkräfte aus Berlin montiert er Szenen aus den fünfzig Jahren zuvor Kriegspropaganda beider Seiten, Wochenschausequenzen, Alexandrow-Ensemble und Konrad Wolfs „Ich war neunzehn“, Dresdner Gemälde nach ihrer Rückkunft in die DDR, Soldaten als Helfer bei der Getreideernte, Johannes R. Becher, Laika, Sigmund Jahn. Pathos und Lächerlichkeit umschlingen sich. Manchmal triumphiert auch die Dumpfheit. Erich Mielke bringt noch 1970 beim Empfang sowjetischer Gäste in seinem Ministerium einen Toast auf Stalin aus: „Ihr könnt ruhig alle sitzenbleiben. Aber ich trinke auf ihn. Ihm verdanke ich mein Leben.“ Ein Mosaik

meist verschütteter, verdrängter Erinnerungen.

Aber durchaus kein ungeordneter Haufen von Filmschnipseln. Der Regisseur stellt ^geine Sensibilität unter Beweis, fiier spürt der Ambivalenz der Dinge nach. Er grübelt, vergleicht, konterkariert. Die Russen waren nah und fern. Geliebt und gefürchtet. Weidhaas weiß um die Wechselbäder der Gefühle, er kennt sie aus eigenem Erleben. Aber am Ende ist er doch von Trauer erfüllt über den würdelosen Abschied, und er bedient sich filmischer Mittel, um dieser Trauer Ausdruck zu verleihen. Diepgens Bahnhofsrede beispielsweise, sein „Wir sagen

Doswidanije“, entlarvt sich durch die sofortige Wiederholung, die in einem Stoppbild endet, als kühles Dahingeplappere. Die Erfüllung einer im Grunde lästigen Pflicht. Und wenn Jelzin sich bei seinem Berlin-Besuch das Mikrofon greift und krumm und schief und vermutlich betrunken „Kalinka“ plärrt, wird Weidhaas boshaft und blendet eine Obraszow-Puppe ein, die sich Wodka hinter die Binde gießt und das Gesicht zur Faust ballt.

Überhaupt läßt der Regisseur seinem Sarkasmus oft freie Bahn. Damit provoziert er - und schafft Assoziationsräume, die jeder Zuschauer mit eigenen Erfahrungen füllen

kann. Während der Kopf des Lenindenkmals von einem Hubschrauber abtransportiert wird, singt Ernst Busch aus dem Off: „Er rührte an den Schlaf der Welt^Zum^sgharf artikulierten Kommentar einer faschistischen * Wochenschau, „Die bolschewistische Luftwaffe ist entscheidend geschlagen“, zeigt Weidhaas unter anderem das 94er-Motiv eines sowjetischen Flugzeugs, das, von Sprayern mit Graffiti besprüht, verloren herumsteht. Und während der Nazipropagandist Julius Streicher in einer Rede von 1938 die Lehrer anherrscht, sie sollen die Kinder „zu einem gesunden Haß“ erziehen, blendet der Regis-

seur Neonazis ein, die aus einem Zug herausgrölen. Ein anderer Zug, wenige Szenen vorher, hatte jüdische Menschen in die Vernichtungslager gebracht...

Der Regisseur bezeichnet seinen Essay als Fußnote zur Ausstellung „Berlin-Moskau/ Moskau-Berlin“. Auch nach der Exposition sollte der Film im Gespräch bleiben:'Er taugt zum $treit, was gibt es Besseres in Zeiten glatter Oberflächen?

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.