Das Schnitzel wird 70

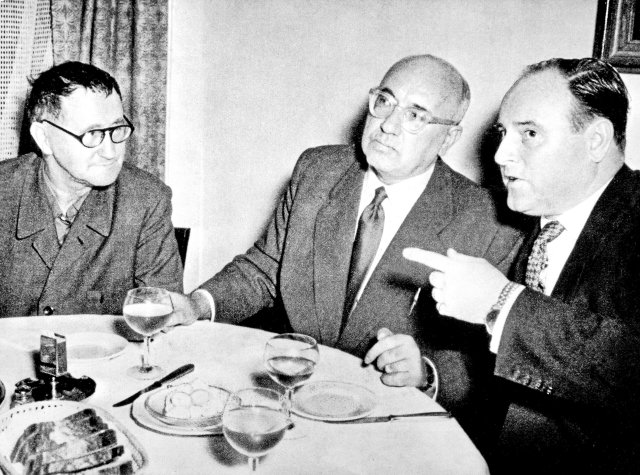

Zum heutigen Geburtstag des US-amerikanischen Schauspielers Robert De Niro

Als junger Kunsteroberungs-Kerl hat der deutsche Schauspieler Gert Voss den ururalten Diener Firs in Tschechows »Kirschgarten« so gegeben, dass ihn unter der Maske niemand erkannte (unter der Maske des Spiels, nicht der Maske aus Schminke). Und als Othello schrie sich Voss in der Nacht vor jeder Vorstellung am Wiener Burgtheater die Stimme total brüchig, heiser.

Das ist sie, die Sehnsucht nach Grenzüberschreitung, nach Zerreißprobe. Wurzelnd im Wissen, dass die Banalität und das Ebenmaß des Lebens dessen wahre Grausamkeiten sind: Wer seine Arbeit ordentlich macht, hat sie schon verraten; wer von Besessenheit nichts wissen will, ist sesshaft in der Öde des Ichs - noch wenn so eine(r) sich eigensinnig kleidet, bleibt die Bravheit allzeit mäßigender Bodyguard.

Der US-amerikanische Schauspieler Robert De Niro hat einmal gesagt: »Ich will in fremde Häute schlüpfen, als risse ich mich los von der eigenen Haut.« Dieser Darstellungskünstler betreibt »Körperaustausch« als Obsession; Sein und Schein - nicht mehr zu trennen. De Niro verkörpert in diesem Trieb, sich selbst im eigenen Werk physisch möglichst unauffindbar zu machen, einen Urgrund allen Spiels: etwas lieben, das man nicht haben kann; etwas sein, das man nie wird; heute Teufel, morgen Gott - ein Mensch, wie herrlich obszön, also abgründig das klingt.

Paradox: Der spielende Mensch maskiert sich, um nackt eine Seele zu offenbaren. Nur Kinder haben diese wunderbare Frechheit, »Ich bin jetzt ein Elefant!« zu sagen und nichts, aber auch gar nichts zu tun, um dieser Behauptung wenigstens die Andeutung einer tatsächlichen Verwandlungsanstrengung beizufügen. Die späteren Beschädigungen beim Erwachsenwerden, diese Notwendigkeiten, sich mehr und mehr zu verstellen - just sie fördern unsere Lust am Gegentyp: dem Schauspieler nämlich, den wir als künstlerischen Ausgleich für den Verlust an Eigensinn brauchen. Er schminkt, kostümiert sich, legt dabei aber einen Menschenkern frei. Die Maske als Wegzeichen in die Blöße einer gespielten Wahrheit. Die uns Zuschauer aber treffen kann, als erschüttere uns tatsächliches Leben.

So wie der Fliegende die eigene Schwere, die Fesselung an den Erdboden überwindet, so besiegt dieser Schauspieler Robert De Niro - längst auch Regisseur und Produzent - immer wieder die eigene Körperlichkeit, er will in jedem neuen Rollentext die neue Geburtsurkunde entdecken und kriecht und wirft sich also leidenschaftlich in die Hüllen Anderer. Aber wie der Fliegende nicht wirklich fliegen kann, so wird der obsessive Verwandler nicht wahrlich ein Fremd-Körper, sondern uns Zuschauern nur immer kenntlicher als der Eine, Einmalige.

Für den jungen Mafioso Vito Corleone in »Der Pate II« trieb De Niro monatelang Studien auf Sizilien, und um des Ex-»Paten« Marlon Brandos Nuscheln zu bekommen, baute er sich eine Zahnprothese ein. Erst nach vierzig Minuten tritt er in den Film, schmal und blass, proletarisch; plötzlich ist in der erzählten Geschichte nichts mehr von geheimnisvollen Ausleuchtungen. De Niro ist das Wesen, das die Sphäre aufklart. Sparsamste Gestik, die sich aber wie ein Brenneisen Spurentiefe verschafft. Amerikanische Hektik, sizilianisches Lauern.

Für »Taxi Driver«, das ihn zur Ikone des modernen Großstadtkrimis machte, fuhr er wochenlang Taxi. Für den verfettenden Boxer Jake La Motta in »Wie ein wilder Stier« - ein Tier, das seine Muskeln spüren will - fraß er sich fünfzig Pfund an und bestritt sogar drei Mittelgewichtskämpfe (zwei gewann er). Für »New York, New York« lernte er Saxophon, bis er Big-Band-Niveau erreicht hatte. Für seinen Stahlarbeiter Vronsky im Vietnam-Film »Deer Hunter« arbeitete er Schichten am Ofen, und bei Sergio Leones »Es war einmal in Amerika« verwandelte er sich - vierzig Lebensjahre waren zu durchspielen - auch außerhalb der Drehzeit in einen Greis, ganz so wie die Rolle des Noodles es erforderte. Für den Psychoterroristen Max Cady in »Kap der Angst« trainierte er monatelang Bodybuilding und studierte sogar ein Semester Psychologie.

Seine Helden sind bis heute oft Verlierer, die zornig oder brutal ihre individuelle Gerechtigkeit wiedererlangen wollen. Viele dieser Figuren bringen ganze Filme zum Vibrieren, sind ein klebriges Grauen; Trümmermenschen, dann wieder despotische Brachial-Romantiker, deren zeitgemäße Grausamkeit Verführungskraft hat.

Es ist die aus wilder Anverwandlung wachsende Leichtigkeit dieses Spielers, die die Ungeheuer wirklich ungeheuerlich macht, die Gefährlichen aber immer auch in eigener Gefährdung belässt. Und zwischen Bedrohung durch Moral und Verlockung durch Unmoral zerbröseln in den Filmen De Niros die braven Zwecke einer Weltsicht, die meint, man könne das Gute säuberlich vom Bösen trennen.

Geboren wurde der Schauspieler 1943 in New York - in »Little Italy« auf der Lower East Side, wo später jener Film spielen wird, der De Niros Berühmtheit begründete: »Hexenkessel«. Vater und Mutter: eine Mischung aus Italien und Irland, er Maler, sie auch, nur besser. Seine Schulzeit fasste Robert De Niro in dem Satz zusammen: »Ich spielte viele Jahre erbärmlich in einer erbärmlichen Szene.« Körperliche Behendigkeit, dann dieser absolut gesammelte Ausdruck, dieses versteckte Grinsen quasi unter der Gesichtshaut - die wichtigsten Arbeiten dieses Hollywood-Schauspielers, unter den Regisseuren Scorsese, Bertolucci, Leone, Coppola, Kazan, de Palma, Ritt, sind Studien der Zerrissenheit; Spiegelscherben, in denen sich oft das unrettbar Verlorene einer anarchischen, freieren, dunkleren Lebensart ein verzweifeltes letztes Mal aufbäumt.

Der autistische Leonard Lowe in »Zeit des Erwachens« zum Beispiel, der vorübergehend »erwacht« und danach wieder in die unheimlichen Dämmerungen einer anderen Welt abtaucht: auf der einen Seite wieder die Sensation, die einzig im Hochziehen einer Augenbraue liegt, andererseits der Übergang Lowes zu einem Menschen, der geistklar reagieren und sich seiner Gesten versichern kann. Robert De Niro erhebt diesen Wandel zu einem dramatischen Vorgang des Zur-Welt-Kommens. Aber welche Welt ist die eigentliche?

Es ist, als stünden all diese De Niro-Gestalten wie Melancholiker im eigenen Leben - Verunsicherte noch in ihrer freiesten oder fiesesten Kraft; auf die Reise geschickt, als hätten sie Max Frischs Satz aus dem »Gantenbein« verinnerlicht: »Ein Mann hatte eine Erfahrung gemacht, jetzt sucht er die Geschichte seiner Erfahrung.« In Filmen mit Al Pacino (etwa »Heat«) entwickelte sich zudem die dichte Kunst eines faszinierenden Protagonisten-Duells, das Helden des Diffusen hervorbrachte und von jener Romantik des moralischen Verderbens erzählte, die nicht danach fragt, ob sie Außenseiter oder Kommissare ergreift.

Sein Kernsatz: »Ich könnte auch ein Schnitzel spielen!« Man glaubt›s - nur an der Grenze zur Verrücktheit findet künstlerische Wahrhaftigkeit statt. Heute wird der große Robert De Niro siebzig Jahre alt.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.