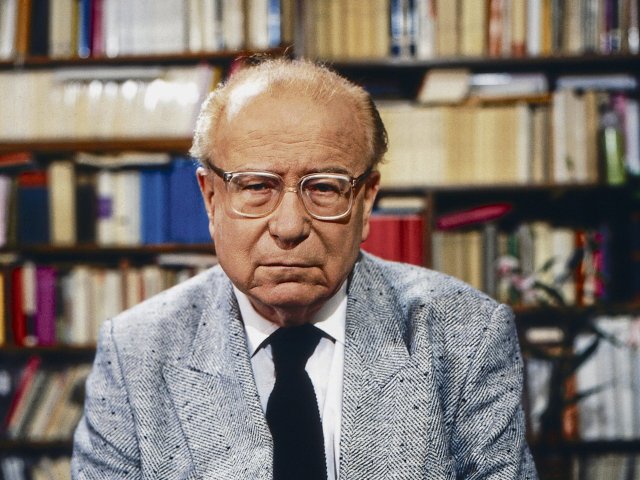

Gewissensakt Poesie

Reiner Kunzes ausgewählte Reden »Bleibt nur die eigne Stirn«

Das Maul am Grund. Am Grund der Dinge. Am Grund der Dinge sein und deshalb das Maul halten müssen. Stadt, Fisch, Mensch - Staat. Kunzes Erinnerung an die DDR, die ihn 1977 endlich so weit unten hatte, dass er ging.

Nun legt der eher schweigsame Kunze einige ausgewählte Reden vor. Es sind Preisreden (Georg-Büchner-Preis, Hans-Sahl-Preis, Friedrich-Hölderlin-Preis), Ansprachen beim Erhalt von Ehrenbürgerschaften (Greiz, Oelsnitz), Eröffnungsworte bei Ausstellungen oder Lesungen. Kunze sprach auf einem CDU-Parteitag, 1997, und er sagte dort, kritische Intellektuelle seien im Osten wie im Westen »in der Minderheit, und wenn sie der Toleranz die Stirn bieten, tun sie es als Einzelgänger«. Auf dem Erfurter Festakt zum Tag der Deutschen Einheit, 2004, sprach Kunze auch, und er verwies auf die Verhaltensforschung: An der Erhaltung des Lebensstromes wirkten ein konservatives und ein progressives Konstruktionsprinzip, und in dieser Auseinandersetzung dürfe es keinen Sieger geben. »Erst wenn wir das begriffen haben und bereit sein werden, diesen Widerstreit auszuhalten und dabei einander zu achten, werden wir in uns eine der Voraussetzungen kultiviert haben, nicht nur Feiertage zu begehen, sondern alle miteinander zu feiern.«

Der Dichter antwortet in diesen Reden fortwährend auf einen Mangel, der aus menschlichem Miteinander wächst und sich Gesellschaft nennt. Oder Politik. Seine Antworten auf diesen Mangel beheben den überhaupt nicht. Aber Schreiben und Reden macht den Mangel doch anschaubarer. Freilich bleibt Kunze beim Reden immer in der Nähe seines ureigenen, seines Wesensortes, der schützenden Poesie. Die ihn zugleich zuverlässig schutzlos hält. Trotz dieser Schutzlosigkeit aber braucht man Poesie, um stärker zu sein, als man tatsächlich ist. Auch Kunze braucht deswegen die Poesie. Des Lyrikers Ansprachen - das merkt man ihnen an, sie sind meist kurz - möchten am liebsten zurückrinnen in die Dichte von Versen. Das geht nicht. Kunze redet dennoch, aber er vergisst beim Reden nie diesen Wunsch nach dem Vers - als einziger Form, sich auszuweisen. Denn: »Der Gewissensakt des Künstlers ist das Kunstwerk.«

So wie Verse, so behandelt Kunze sein öffentliches Reden - als etwas, das er braucht, um sich selber zu verstehen. Einen anderen Weltschöpfungsgrund hat es ja nie gegeben und gibt es für Dichter nicht. Und es wäre falsch, kündete ein redender Dichter nicht zuerst davon, dass er selbst dann, wenn er Festredenprosa vorträgt, doch Dichter bleibt. Also: suchend, die Erfahrung höher setzend als den Lehrsatz, aufs Innenlicht mehr hoffend als auf die Scheinwerfer draußen. Am Rednerpult stehen und dort auf dem Spiel stehen, mit allem, was man selber ist und was man nicht ist: schönste und schwierigste aller Öffentlichkeiten. Wer sich nicht nur ans Pult stellt, sondern auch in Frage, der wird automatisch leise.

Kunze ist ein sehr leiser Redner, auf Lebenszeit dem Schönen verfallen. Aber wem diese Gedämpftheit dennoch wie die Rechnungslegung eines politisch hartnäckigen Nichtvergessenkönners vorkommt - der hat wohl Recht in den Gründen, sich möglicherweise just von diesem so sanften Poeten kräftig angegriffen zu fühlen. Vielleicht, zum Beispiel, wegen solcher Sätze: »In den vielbeschworenen Kindergärten wurde zur Diktatur erzogen.«

Reiner Kunze ist ein Mensch, der mit dem Verweis auf die eigene Stirn darauf besteht, mit dieser Stirn eine gewisse Grundhärte zu verbinden. Ein Zeichen, das nicht auf der Stirn erkennbar ist, sondern dahinter vermutet werden muss. Und der Panzer ist nicht Eisen, er heißt Gedächtnis, Vergleich - und eingebunden in die Festigkeit seines Bewusstseins ist Kunze alles, was mürbe, müde, klein machte: Er erzählt in vielen seiner Reden von seinem Leben in der DDR, und es ist wohl wahr: Immer der Furchtsamste fährt die herbsten Stacheln aus. Mit der Rechtmäßigkeit eines Machtlosen, der seine Erfahrungen nicht zu entwürdigen bereit ist, tritt der Dichter an die Mikrofone; dies Reden ist somit Tonikum gegen die mangelnde Durchblutung von Vergangenheit in unserem Befinden. Er erzählt von frühen (freiwilligen) Indoktrinationen durch Ideologie. Von der mählichen Verfestigung seiner dann ganz anderen, unliebsamen staatsbürgerlichen Verantwortung: »Sie besteht für den Schriftsteller darin, auf der Unvernunft zu bestehen, Schriftsteller zu sein und als Staatsbürger die Folgen zu tragen.«

Kunze erzählt von den Bespitzelungen, den Traumatisierungen. Ist unverrückbar in seinen Urteilen. Erzählt von einer Reise nach London, einer plötzlichen schweren Erkrankung dort und der Hilfeverweigerung durch die DDR-Botschaft, als die erfuhr, es handle sich um diesen Dichter. Er fühlte sich früh (1977) in der Bundesrepublik angekommen und erfuhr darob linke Vorhaltungen. Seine Antwort: »Ein Deutscher sagt von einem Teil Deutschlands, auch dies sei sein Land. Worin besteht da die Sünde? ... Wenn meine Mutter aus ihrer Baracke auf den Kirchturm von Auschwitz geschaut hat - zweieinhalb Jahre zwischen Leichen -, dann hat sie von diesen lächerlichen bürgerlichen Freiheiten geträumt, die wir geringschätzig mit Fragezeichen versehen.« Über linke Intellektuelle im Westen sagt er, manche hätten »Veranlassung, über ihren Anteil an dem nachzudenken, was für sie Utopie, für uns aber 40 Jahre Wirklichkeit war.«

Es sind höchst politische Reden über die geliebte tschechische Poesie, über Skácel und Havel; und es sind tief poetische Reden über die ungeliebten deutschen Politikschubladen, in denen der einzelne Mensch mit unterschiedlichen Formen der Verstaatlichung erstickt wird. Kunze spricht über Gott und die Welt: »Gott aus der Kunst entfernen zu wollen hieße, den Menschen aus der Kunst zu entfernen, und das würde bedeuten, die Kunst zu entfernen aus der Welt.« Wer nicht schweigen, aber auch nicht dichten kann, wer also von Berufs wegen rezensierend in die Journale flüchten muss, der liest im Buch den warnend wahren Satz: »Überhaupt kein Kunstwerk lässt sich zusammenfassen.«

Die Bücher des Radius-Verlages sind Andachten; gediegen, unspektakulär unter die Leute gebracht. Die Reden Kunzes lesend, wird der Appetit auf Gestalt und Form unbezwinglich. Gedanken eines freien Geistes, der Bruderschaft mit jenem uralten Gegensinn aus Widerstand und Demut feiert.

Reiner Kunze: Bleibt nur die eigne Stirn. Ausgewählte Reden. Radius Verlag Stuttgart, 199 Seiten, 18 Euro.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.