Im Flüchtlingsheim fand die Polis nicht statt

Kolleg Friedrich Nietzsche in Weimar beschäftigte sich mit »Denken in der Polis«

Weimar ist eine Klassikerstadt. Das städtische Leben spielt sich vorrangig zwischen Goethes Gartenhaus, Schillers Wohnhaus und Herderkirche ab. Es ist eine in vielen Teilen musealisierte, kulturkonservative Öffentlichkeit, mit einem lebensfernen Klassikerhimmel als Kernstück.

Seit einigen Wochen kündigen Plakate für das vergangene Wochenende eine andere Öffentlichkeit an: »Denken in der Polis«. Damit versuchte das Kolleg Friedrich Nietzsche, immerhin Teil der Klassik Stiftung des Bunds, in den Zentren des städtischen Lebens eine gegenwartskritische Diskussion zu ermöglichen. Im Rathaus, im Café wie im Museum sollte das freie philosophische Gespräch über politische Probleme der Gegenwart geführt werden.

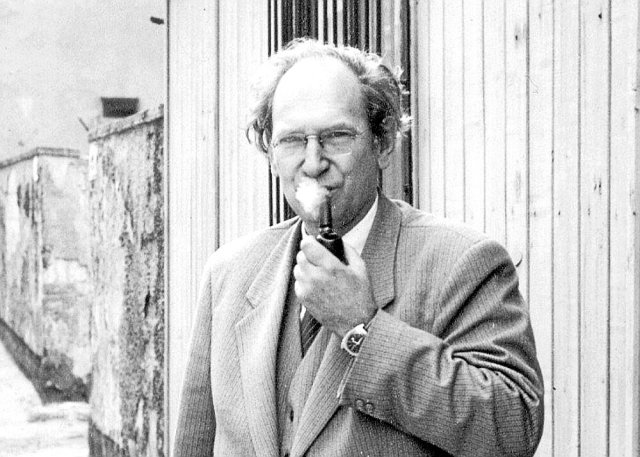

Man kann sich natürlich fragen, ob solch philosophisches Denken nicht in anderer Weise lebensfern ist. Der gut besuchte Auftakt vor wenigen Tagen im Rathaus bewies allerdings das Gegenteil. Seniorinnen, Landwirte, Stadtratsmitglieder und das übliche akademische Publikum begaben sich in eine hitzige Diskussion um das Konzept der Antipolitik. Der Philosophiehistoriker Steffen Dietzsch hatte es in seinem kurzen Input vorgeschlagen. Er hatte die heutige Distanz der politischen Klasse zu den Menschen kritisiert und für ein Leben im Sinne der Kunst plädiert. Irritiert wandten viele ein, die politischen Probleme der Gegenwart könnten doch nicht ohne Politik gelöst werden.

Nach diesem auf seine Art lebendigen Auftakt boten die kleineren Veranstaltungen ein eher ernüchterndes Bild. Das überschaubare Publikum war nun nahezu ausschließlich akademisch, und die Vorträge waren in der Regel zu lang und zu akademisch gehalten, um ein öffentliches Gespräch zu ermöglichen.

Auf sehr grundsätzliche Art argumentierte der Gewerkschafter Tom Kehrbaum in seinem Vortrag »Ein soziales Europa denken«. Dass fünf Millionen Jugendliche in Europa weder in Ausbildung noch in Arbeit seien, könne nicht bloß als deren eigenes Problem hingestellt werden. Bildung und Arbeit seien wesentliche Bestandteile der Gattung Mensch, und die Situation dieser Jugendlichen stelle daher einen Bruch mit der Sozialität der Gattung dar.

Die Tübinger Medizinethikerin Diana Aurenque stellte ein pluralistisches Gesundheitsverständnis vor, das gegen die Definition des Normalen durch die ärztliche Autorität opponiert. Mit Nietzsche forderte sie eine Einbeziehung der subjektiven Lebensziele in den Krankheitsbegriff. Ein solches Gesundheitsverständnis, so Aurenque, könne helfen, sowohl die Ablehnung von Kostenübernahmen durch Krankenkassen als auch die Abstempelung etwa von alternativen Sexualitätskonzepten als krank zu verhindern.

Die Abschlussveranstaltung in der ACC Galerie war aber noch einmal ein regelrechtes öffentliches Ereignis in der Klassikerstadt Weimar. »Der Neger sagt, er habe Philosophie studiert«, hatte eine Weimarer Museumsangestellte über einen dunkelhäutigen Philosophieprofessor gesagt, der das Museum besichtigen wollte. Dies nahm die Podiumsdiskussion zum Anlass, über Alltagsrassismus zu debattieren. Die Berliner Philosophin Christina Lissmann machte einleitend deutlich, dass Rassismus nicht nur ein Problem einiger weniger Neonazis sei, sondern aus der Mitte der Gesellschaft komme. Menschen, die keine weiße Haut hätten, seien in ihrem Alltag durchgängig mit rassistischen Äußerungen konfrontiert. Dann berichteten Podium und Publikum aus ihren persönlichen Erfahrungen. Obwohl die Veranstaltung einen befreienden Austausch über Alltagsrassismus in Gang setzte, deuteten nur vereinzelte Stimmen an, dass ein Antirassismus über die Sensibilisierung hinausgehen sollte. So regte Rüdiger Schmidt-Grépály von der Klassik-Stiftung Weimar an, der Idee der Nation die des Sozialismus entgegenzustellen.

Die Verbindung zur Praxis war am ganzen Wochenende bedauerlicherweise wenig präsent. Philosophie hieß in der basisdemokratischen Öffentlichkeit der antiken Polis vielleicht doch noch etwas anderes. Weder der Weimarer Klassikerkult noch die heutige Philosophie machen einen Übergang von der Theorie zur Praxis. Damals wie heute aber war die Öffentlichkeit die Angelegenheit der freien Bürger. Im Flüchtlingsheim fand die Polis nicht statt.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.