»Ohne Vergangenheit bin ich nur ich.«

Frederic Wianka beschreibt den Bruch einer Freundschaft und das Jahr 1989

Dienstag, 09. November

Lieber Ingo!

Der Protagonist, ein erfolgreicher Maler und Bildhauer, erinnert sich in einem Brief an seinen Jugendfreund Ingo, an sein Heranwachsen in der DDR, an die gemeinsam erlebte Zeit, an den Bruch der Freundschaft wegen eines ungeheuerlichen Verdachts. Er schildert seine Flucht nach Berlin, die Stadt, die niemals ist, die immer nur wird, die vor dem Ereignis des Mauerfalls verspätet erscheint. Zu spät für ihn?

Im dreißigsten Jahr der deutschen Wiedervereinigung legt Frederic Wianka, selbst in der DDR aufgewachsen, mit »Die Wende im Leben des jungen W.« sein herausragendes Romandebüt vor. Die historischen Ereignisse im Jahr 1989 sind die Eckpfeiler einer Wende, die sich mehr in der Innenwelt des Protagonisten vollzieht als in den äußeren Geschehnissen. Wie Goethes »Die Leiden des jungen Werther« ist »Die Wende im Leben des jungen W.« ein Briefroman. In der Variabilität erinnert Wiankas Sprachstil an Ulrich Plenzdorfs »Die neuen Leiden des jungen W.«. Dabei hat der Autor eine ganz eigene, poetische Form des Lebensberichts geschaffen.

Frederic Wianka wuchs in Potsdam und Schwerin auf und studierte nach der Wende in Berlin Geschichte, Politikwissenschaften und Soziologie. In seinen Texten befasst er sich mit den Erfahrungen aus zwei Systemen, den Instrumentalisierungen, denen das Individuum in beiden unterworfen ist, der beinah zwingenden Unvereinbarkeit von Prägung und aktueller Realität. »Sozialisiert für ein System, das es auf einmal nicht mehr gab«, heißt es in seinem Roman.

Heute morgen bin ich aufgewacht und mir war alles klar …

Kannst Du Dir vorstellen, einen Menschen zu hassen, ohne ihm je begegnet zu sein? Nur aufgrund seiner Post, die er amtlich beauftragt in regelmäßigen Abstanden verfasst? Immer neue Auskunftsbegehren, die Deine Glaubwürdigkeit in Frage stellen, Dich bezichtigen, so dass Du Dich unwillkürlich selbst nach einer möglichen Täterschaft befragst? Schreiben, die Dich erreichen, während Du Dein einsames Frühstück zu dir nimmst? Du, eben noch sorglos, plötzlich den neuen Tag fürchtest und nach dem Öffnen des Briefes nur Zuflucht suchst? Vielleicht findest Du sie in Filmen. Stell Dir vor, manchmal sitze ich ganze Tage vor der Röhre und durchlebe die Schicksale phantasierter Menschen. So schön die kurze Fiktion ist, so schmerzlich wirkt die Leere des Abspanns, dass ich den nächsten Film einlegen muss. Vielleicht in Büchern, mit denen es Dir immer seltener gelingen will. Vielleicht mit dem Radio im Dauerbetrieb: Jingles, Werbung, Nachrichten. Ich höre nicht mehr hin. Was soll denn passiert sein, um das es besser stünde, wenn ich darum wüsste? Oder einfach nur im Bett liegend, das immer Deine Sorgen teilt, während Du stumm geworden zur Decke schaust und den Abend erwartest, mit ihm die Nacht, die nichtbürgerlichen Stunden. Die Zeit der Anderen, Zeit der eigenen Verwirklichung, Zeit derer, die kein Resümee brauchen, kein bürgerliches Tagwerk zur Selbstvergewisserung.

Oder, viel perfider, Du hast einmal einen guten Tag: Das Frühstück ist Dir nicht nur bloße Nahrungsaufnahme, sondern eine kleine Lust. Und irritierenderweise fallen Dir großväterliche Sprüche ein: Morgenstund’ hat Gold im Mund … Aber unten im Haus schlägt die Tür. Du hörst den schnellen Schritt des Briefträgers, lauter mit jeder Treppe, die kurze Stille auf jedem Absatz, bis er Dein Stockwerk erreicht hat. Die Stille, wenn er Dein Türschild liest, Deinen Namen vergleicht mit dem des Adressaten auf dem gelben Umschlag, das Zustelldatum hastig einträgt. Nichts. Bis er schließlich die Klappe vom Postschlitz hebt. Bis der Brief von irgendwoher in Dein Heim fällt, auf den Dielen liegt, daliegt, die amtliche Ermahnung an Dich, die Dich wieder einmal erreicht hat, aus einer Stadt, die Dir nicht fremder sein kann. Die Dich aber nicht loslässt. Die immer präsent ist und vom ersten Brief an Teil Deiner Schuld. Du hörst noch die Klappe fallen und die sich im Treppenhaus abwärts windenden Schritte wie den hämischen Gruß aus einer fernen, längst vergangenen Zeit: Morgenstund’ hat einen üblen Geschmack im Mund …

Verhandlung. Ich bin geladen, so die amtliche Variante. Das Erscheinen ist angeordnet, meines oder das einer vergleichsberechtigten Person, ordnungsgeldbewehrt mit bis zu 3000 Euro. Ich schaue in meinen Kalender, als hätte ich eine Wahl. Der Termin ist weit hin, somit frei. Von dieser Seite kein Problem. Das allerdings war schon vorher klar. Und plötzlich packt mich eine rotzfreche Reisewut. Ich kann es kaum erwarten. Raus aus meiner Stadt, gen München, die heimliche Hauptstadt … Etwas Anderes weiß ich nicht. Nur Historie fallt mir ein: Hauptstadt der Bewegung. Und moralinsaures Paragraphenwerk: 218 auf jeden Fall, genauso 175, ein Freiheitsbegriff dagegen, der sich erschöpft in einem durchgetretenen Gaspedal jenseits der 130. Politikskandale versanden gut geschmiert … ein Volk macht den Strauß … ein Völkchen kollektiv überanstrengt von der eigenen Einkommensgröße … Fön im Kopf …

Vage Bilder einer von der Kette gelassenen Freistaatlichkeit. Meine Wut tobt, meine Antipathie auch. Aber beides kippt bald in Ohnmacht zurück, und ich frage mich: Was wollen die dort eigentlich von mir? Der Nachhall echot mir so dröhnend wie hohl in den Ohren. Die Groteske erfährt mit der möglichen Antwort ihre Vollendung. Es lähmt mir den Verstand, weil ich nicht weiß, was es dabei nicht zu verstehen gibt. Und obwohl juristisch nur eine durchlaufende Nummer, bin ich zutiefst verletzt, meines Ausgeliefertseins wegen erschüttert, ja ich bin fassungslos, mir von diesen Herren Hochwohlgeboren - von verbeamteten Weißbiertrinkern Vorhaltungen machen lassen zu müssen, die so fern der hiesigen Wirklichkeit sind, der meinigen sowieso.

Die letzten Tage vor dem Prozess vergehen in Agonie. Ich bin wie gelähmt, kann nicht klar denken, schwanke wie ein Manisch-Depressiver in schnellen Wechseln. Meine Pole sind Wut und Traurigkeit. Schmal ist der Grat dazwischen, auf dem ich gar nichts fühle, denke oder will. Die Uhr hämmert ihre Sekunden in den Raum. Ich sehe vom Bett aus die Schatten der Fensterkreuze wandern. Der Kalender streift ein um das andere Tagesblatt ab. Meine vierundzwanzig Stunden haben keinen Rhythmus. Ich wache, wenn es dunkel ist, und schlafe, wenn die Schatten, langweilig geworden, am kürzesten sind, wenn sie geradeaus in mein Zimmer fallen, Kirchenkreuzen gleich in ihrem Versuch, bedrohlich zu wirken. In jene Tage brach von außen nur noch das Klingeln des Telefons, das ich nicht mehr abnahm, die Besuche des Postboten, der mir weitere Briefe in die Wohnung warf, die ich nicht mehr öffnete, das eine oder andere Prospekt, das zwischen sie geraten war, Werbung für Dinge, die ich nicht mehr brauchen werde. Eine ungestörte Ruhe.

Dann, völlig unvermittelt, am Tag vor dem Prozess, stehe ich wie ferngesteuert auf und werfe den zur zweiten Haut gewordenen Morgenmantel in die Ecke. Ich schere mir den Wald aus dem Gesicht und fülle die längst in Vergessenheit geratene Reisetasche, mich laut fragend: Was trägt man in München vor Gericht? Mit Befremden erkenne ich mich wieder. Aber den Moment vor Augen, ich in einer von mir erwarteten Rolle, die nur ausgefüllt sein kann, von dem, der passend verkleidet dasteht, kann nicht anders, die Erfahrung hat es mich gelehrt: Ich begutachte jedes dem Schrank entnommene Stück nach Kriterien, die ich so wenig kenne wie München, nach Situationen, die ich nicht vorhersehen kann. Ich falle mit jedem weiteren Griff in die Schubladen aus den Wochen der Trance in meine Realität zurück. In jede Richtung präpariert und auf keine Eventualität vorbereitet, verlasse ich mit einer überschweren Tasche die Stadt, für die kommenden drei Tage. Keine Reisen, hatte ich zu diesem Zeitpunkt längst beschlossen, weil ich nicht mehr fliehen will.

Du kennst mich gut. Du weißt um meine Art zu reisen. Ich habe mich nicht geändert. Warum auch, wenn die Züge im Unterschied zu damals im Stundentakt verkehren, ein Verpassen nahezu folgenlos bleibt. Den Streit aber, den Du jenen Sommer mit mir hattest, werde ich nie vergessen. Wie viele Jahre sind seitdem vergangen? Noch immer sehe ich Dich in der offenen Zugtür stehen, während der Schaffner von außen dagegen drückt, die baumelnde Kelle am Handgelenk. Wie er sie zu schließen versucht und es nicht schafft, weil Du von innen dagegenhältst mit einem so ernsten, von mir nie zuvor gesehenen Gesicht. Wie Du seine albernen Drohungen wortlos über Dich ergehen lässt, solange bis ich endlich angerannt komme, meinen Rucksack zwischen Deinen Beinen in den Zug schiebe, mit einem einzigen Schritt über alle Stufen hineinspringe, Du die Tür hinter mir zuziehst. Ich musste mich fast übergeben, so war ich gerannt. Ich hatte mich auf den Boden fallen lassen, während Du durch das Türfenster den Schaffner in seinem Versuch beobachtetest, die Fassung zurückzugewinnen, sein reichsbahnuniformiertes Selbstverständnis. Erst als ich das Trillern der Pfeife hörte und die Schaffnerkelle am Fenster vorbeischwenken sah, sah ich ein kurzes Lächeln in Deinem Gesicht. Bloß das sichtbare Zeichen Deiner Freude über den Streich oder darüber, dass ich es doch noch geschafft hatte? Ich wusste es nicht.

Es erstarb sofort, als der Zug sich in Bewegung setzte und unter dem Bahnhofsdach hervorrollte, auf einem scheinbar unendlichen Gleis durch die tiefstehende Vormittagssonne, durch das Zucken der Giebelschatten. Du hattest meinen Rucksack genommen, so selbstverständlich als wenn er Deiner gewesen wäre, und warst im Zug verschwunden. Von vorn das wilde Singen der Taigatrommel und von der Seite die Sonne, die so schnell über die Dächer jagte, als hatte sie sich entschlossen, mit uns nach Ungarn zu reisen.

Den Zug nach München habe ich knapp verpasst. Mir bleiben somit zwei Stunden, die ich in einem Internetcafe darauf verwende, mir ein Zimmer zu buchen. Ich finde in einer St.-Stephan-Straße bei München eine bezahlbare Pension, die Zum Eber heißt. Weiß derselbige, wo das ist, denke ich, aber nach einer Stunde ungeahnter Mühsal und nie für möglich gehaltener Geschmacklosigkeiten ist mir das egal.

Den nächsten Zug erreiche ich in gelassener Ruhe. Er rollt aus seiner Röhre auf dem unterirdischen Bahnsteig ein. In einem fast leeren Abteil suche ich mir einen Platz, möglichst entfernt von anderen Reisenden. Ich wuchte meine Tasche in die Ablage und hänge die Jacke so, dass sie mir zwischen Kopf und Fenster als Kissen dienen kann. Der Sitz ist bequem, die Lehne verstellbar, und kaum dass ich sitze, fühle ich schon meine Müdigkeit. Es ist Mittag, seit Wochen die Zeit meines tiefsten Schlafs. Von irgendwoher kommt ein Piepen, ein Alarmton, der endet, als die Türen schließen. Ein Geräusch, tief und satt, als wolle es die zugrundeliegende Mechanik offenbaren. Stille im Zug. Kein Geräusch von außen. Das Neon ist durch die Tönung der Scheibe zum Licht einer südlichen Sonne verfälscht. Der Hauptbahnhof wie eine ferne Animation. Der Zug rollt lautlos an, ohne jedes Rucken, mit geschlossenen Augen unmöglich, Stillstand und Bewegung zu unterscheiden. Er verlässt die Tiefebene, gleitet in das Dunkel der Röhre. Er offenbart nur allmählich seinen Zweck - Bewegung, und verheimlicht bislang den Sinn seiner Konstruktion - Geschwindigkeit. Erst als er den Tunnel verlässt und in die Herbstsonne gleitet, die zerfetzt von Bäumen und Masten durch das Fenster zuckt, lässt sie sich erahnen. Aber weil mein Körper sie nicht spürt, schauen meine Augen genauer hin. Sie sehen Brachland rosten, junge Birken durch Schwellen brechen, Strauchwerk parallele Gleiskörper erobern, alles wie in einem zu schnell abgespulten Film. Zerfallende Waggons unter rostverschalten Brücken. Eine Tankstelle hoch über dem Zug, wie auf eine Klippe gebaut. Werbung für Produkte, die man nicht mehr kaufen kann, auf bröckelnden Fassaden, die so tun, als sei nur der straßenseitige Flaneur ein Betrachter - Hobrechts letzter Hinterhof … Ich sehe die Stadt aus der Perspektive eines Abreisenden. Südkreuz wird erreicht, so die Ansage. Und ebenso unmerklich wie der Zug beschleunigt hatte, bremst er ab, schwebt in den sorglos errichteten Beton hinein. Seine Eisenhaut teilt kühn die graue Nachlässigkeit. Sie steht zur Weiterfahrt bereit zwischen allen Richtungen. Ja. Fort, denke ich. Weg von hier: Flucht - was für eine Möglichkeit. Ich war nie hier. Mit mir fährt die Erinnerung. Ich verwische meine Spuren. Ich lösche mich aus. Ich tilge die letzten Jahrzehnte, nichts bleibt von mir. Ich bin schuldlos, ich bin ungebunden, in nichts verstrickt, ohne Vergangenheit bin ich nur ich. Frei.

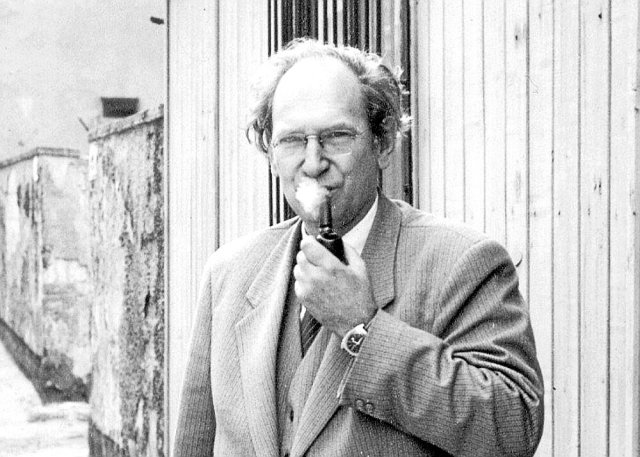

Frederic Wianka:

Die Wende im Leben des jungen W.

Palm Art Press

350 S., geb., 25,00 €

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.