- Kultur

- Musik

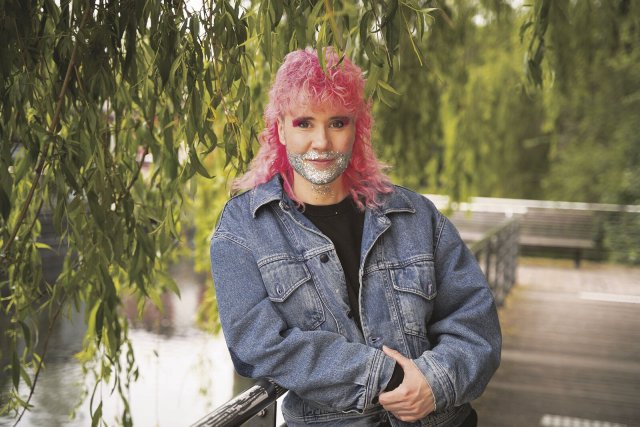

Thord1s: »Die Verdauung ist genderuniversell«

Thordis M. Meyer über schiefe Töne, den Produktionsdruck im Musikgeschäft und Modern Talking

Du hast dich in einem Studio verschanzt. Was kommt da auf uns zu?

Das wüsste ich selber gern. Ich probiere derzeit mit zwei Produzent*innen zusammen ein Album zu bauen. Da sind wir dank einer Förderung der Initiative Musik ganz gut dabei.

Du wüsstest es selber gern? Gibt es kein Konzept?

Die offizielle Version ist: Natürlich gibt es ein Konzept von vorne bis hinten. Meine Livemusik hat einen relativ markanten Charakter. Und das noch mal auf Platte zu übersetzen, ist ein ganz anderer Schnack.

So ein Album wird deinen krassen Bühnenauftritten auch fast gar nicht gerecht.

Thordis M. Meyer lebt in Hamburg und hat sich dem Gesang, der elektronischen Musikproduktion und der Performancekunst verschrieben. Nach einem Diplom als Kommunikationswirt*in hat Thordis einen Master in Performance Studies gemacht. Jetzt geht Thordis als One-Person-Band THORD1S auf Tour.

Das fängt schon beim Einsingen von Tonspuren an. Wie willst du in einem trocknen Studioraum so singen wie vor Leuten, die Bock haben, mit dir zu feiern? Ich bin nicht die beste Person, wenn es darum geht, den Ton genau auf die richtige Stelle zu singen. Im Studio muss die Intonation aber sitzen, und gleichzeitig ist man da so vorsichtig. Auf der Bühne mache ich viel mit Effekten. Da kann man Dinge ein bisschen weniger wichtig nehmen, als sie sonst ins Ohr fallen würden. Und das genieße ich, weil mir das performativ eine Freiheit gibt. Gleichzeitig verändert das, was du im Studio gemacht hast, alles für die Live-Situation.

Also wird das dann wieder umgewandelt.

Genau. Du brauchst eine Version, mit der du das in dieser Qualität live performen und Spaß daran haben kannst. Und das ist spannend, weil sich beides gegenseitig immer mitzieht und sich auch bedingt. Es ist voll die Wissenschaft für sich. Ich hab’s auch noch nicht ganz verstanden, aber es macht Spaß.

Was erwartet uns auf dem Album?

Gerade arbeiten wir an sechs Songs, die aus unterschiedlichen Kontexten kommen. »Forget you soon« zum Beispiel habe ich das erste Mal 2019 auf der at.tension (Theaterfestival in der Müritz) gespielt und komponiert, weil mein Nachbar so viel Modern Talking gehört hat. Und dann ist noch drauf: »In the sun«, die erste veröffentlichte Single. Und der Finalsong aus der Musik-Performance »Peristaltik«, der macht so viel Spaß. »Scheiße, Scheiße, Shit« heißt der.

In »Peristaltik – The Shit Show« ging es um Fäkalien. Wie kommst du auf so was?

Na, ich würde eher sagen, es ging um Verdauungsvorgänge. Es war schwer, dafür Geld zu bekommen. Für mich war das gar nicht so absurd. »Darm mit Charme« (Sachbuch von Giulia Enders) war ja schon lange draußen. Der Ausgangspunkt war, glaube ich, wenn du deine Stimmbänder anguckst, sieht das ein bisschen aus wie Vulvalippen. Das ist eine schöne Analogie: Offensichtlich bestehen wir nur aus einer limitierten Anzahl von Formen. Und die Verdauung ist ein bisschen genderuniversell. In »Peristaltik« ging’s darum, einen queerfeministischen Blick darauf zu werfen. Unsere Verdauung ist eben nicht genderneutral. Gleichzeitig ist es schön, ein Thema als Anknüpfungspunkt zu nehmen, mit dem alle etwas anfangen können.

Wie mit dem Pupsen. Ich denke, das ist voll natürlich, aber gerade bei Partner*innenschaften wirst du als Frau schräg angeguckt.

Ja, beim Kacken hört der Spaß auf. Das Ziel von »Peristaltik« war aber, das Recht einzufordern, dass auch Frauen und genderqueere Personen übers Scheißen und Furzen reden.

THORD1S ist definiert als »geschlechtsundefiniertes Ein-Mensch-Band-Projekt«. Worin unterscheidet sich die Figur von Thordis M. Meyer?

Die unterscheiden sich natürlich. Aber nicht in der Gender-Expression, und das ist vielen Leuten nicht bewusst. Ein Journalist hat mal geschrieben, dass das mein genderqueeres Bühnen-Ich sei, und da dachte ich: Ja, not quite so. Ich kann mir vorstellen, dass das so wirkt. Ich trage jetzt zum Beispiel keinen Bart, das ändert aber nichts daran, wie ich mich fühle. Das ist, glaube ich, noch relativ schwer nachzuvollziehen für viele Menschen. Aber ein Bühnenoutfit hilft mir, das zu framen und damit auf die Bühne zu gehen, weil ich auch meine Unsicherheiten habe.

Bei deinen Projekten ist immer ein gesellschaftskritischer Aspekt dabei. Die Message scheint dir wichtig zu sein.

Voll, ich glaube, sonst könnte ich mich auch schlecht motivieren. Mir wurde neulich geraten, ich solle doch bitte weniger politisch sein. So gehen die Wahrnehmungen auch auseinander. Ich nehme mich nicht als politische kunstschaffende Person wahr, aber natürlich sage ich, was mir politisch wichtig ist. Und da geht es auch ums Persönliche. Ich kenne das von Kolleg*innen, die sehr offen kommunizieren, dass die eigene Tagesverfassung auch einen Platz haben muss, weil wir nicht nur diese Projektionsfläche sind, sondern auch viel mehr dahintersteckt.

Das würde ich auch als feministischen Ansatz sehen. Mensch ist ja keine Maschine.

Oder es steckt halt so viel in der Musik, was mit persönlichen Schicksalsschlägen eng verwoben ist. Ich versuche auch Zweifel oder Trauer mit auf die Bühne zu bringen. In Leipzig musste ich mal auf der Bühne weinen, weil es einfach ein stressiger Tag war. Der Song hat einen traurigen Ursprung – und dann habe ich das auch gesagt, und die Leute waren super sweet.

Das Thema Mental Health hast du auch in deiner Performance »Achterbahn« barbeitet. Dort beleuchtest du die Höhen und Tiefen der Arbeit von Frauen, nichtbinären Personen und weiblich sozialisierten queeren Solo-Acts im cis-männlich dominierten Musikbusiness.

Genau. »Achterbahn« war mein erstes großes Solostück nach einer sehr intensiven und stressigen Zeit. Unmittelbar davor kam »Peristaltik«. Mit Corona war der Januar erst mal so: Ich bin superkaputt. Und das Thema der Performance war genau das: Superkaputt sein und trotzdem arbeiten, weil ja ein Produktionsdruck besteht und weil Gelder akquiriert wurden und ein Premierendatum schon feststeht. Also es geht unter anderem um Druck, um Depressionen und ums Kaputtsein im Musikmarkt, aber auch in den freien szenischen Künsten.

Basiert »Achterbahn« vorrangig auf eigenen Erfahrungen?

Nicht nur. In der künstlerischen Arbeit würde ich immer versuchen, von der eigenen Person wegzukommen. Natürlich bin ich mehr dabei, wenn ich selbst auch davon betroffen oder berührt bin. Aber dann muss man weitergucken: Wer ist das noch? Welche Statistiken gibt es? 2022 gab es eine Studie, in der das erste Mal nichtbinäre und genderqueere Menschen erfasst wurden. Fazit: Es gab nicht genug genderqueere Musiker*innen, um sie im Diagramm überhaupt als Balken darzustellen. Es waren, glaube ich, maximal 0,5 Prozent, die bei Festival-Bookings dabei sind.

Es ist generell ein Problem von Freischaffenden, sich Freizeit zu nehmen. Nicht privilegierte Menschen stehen dabei noch mehr unter Druck. Wie siehst du das?

Bei Kunst denken alle, ich will das machen, weil ich mich selbst verwirklichen will. Klar ist es ein Privileg und voll die Entscheidung, das zu tun. Gleichzeitig heißt das nicht, dass andere Struggles nicht auch da sind. In »Achterbahn« sagt Maria die Ruhe: »Da kommt kein Stopp von außen.« Keiner sagt dir, wann du genug gearbeitet hast. Und das ist vor allem für Frauen und genderqueere Personen echt ’n Ding. Weil: Du ackerst dich ab – what for?

Ich soll dich noch von einem Fan fragen, wie du deine Frisur immer so großartig hinkriegst.

(lacht) Nie zu nur einem Salon gehen, sondern das Risiko ein bisschen verteilen. Dann hast du nicht den Druck, nicht zu wissen, was du machen sollst, wenn Person XY im Urlaub ist. Aber jetzt ganz neu: Friseursalon Nilo in Rothenburgsort. Der ist richtig toll!

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.