- Politik

- Rechter Terror

Ein längst überfälliger Gedenkort für Opfer des NSU-Terrors

Dokumentationszentrum für Verbrechen und deren teils verhinderte Aufarbeitung in Chemnitz eröffnet

Chemnitz war neben Zwickau eine der Städte, in denen die Rechtsterroristen des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) über Jahre unentdeckt leben und ihre Verbrechen planen konnten. Zwischen 1998 und 2011 ermordeten Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe zehn Menschen, die meisten von ihnen Geschäftsleute migrantischer Herkunft. Außerdem verübte das Terrortrio drei Sprengstoffanschläge sowie 15 Raubüberfälle. In der sächsischen Stadt »fanden sie Schutz und wurden gedeckt«, sagte Gamze Kubaşık, deren Vater Mehmet am 4. April 2006 in Dortmund erschossen worden war: »Das ist ein Teil der Geschichte dieser Stadt.«

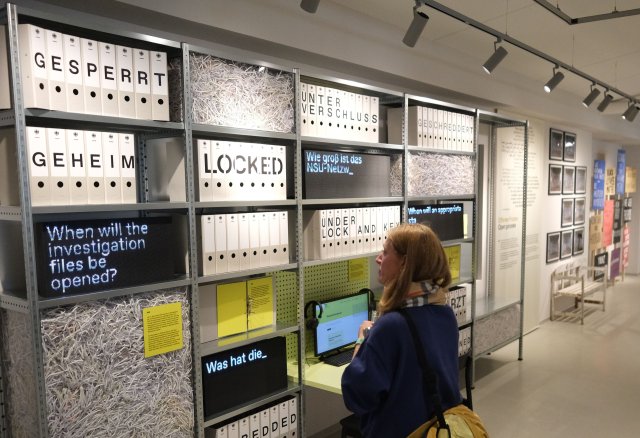

Seit diesem Sonntag wird in Chemnitz an das dunkle Kapitel erinnert: im neuen Dokumentationszentrum »Offener Prozess«, das mitten in der Innenstadt an die Taten des NSU und das staatliche Versagen bei ihrer Aufklärung erinnern sowie der Opfer gedenken will. Es ist die bundesweit erste derartige Einrichtung. Die Errichtung sei »längst überfällig«, sagte Kubaşık bei der Eröffnung. Immerhin sind seit der Selbstenttarnung des NSU-Trios 14 Jahre vergangen. Zwar hat es mittlerweile einen Gerichtsprozess und zahlreiche Untersuchungsausschüsse im Bundestag und in mehreren Landtagen gegeben. Die Aufarbeitung ist aber weiter lückenhaft. So habe das »systematische Versagen der Behörden« bei der Aufklärung der Verbrechen »bis heute keine Konsequenzen« gehabt, sagte Abdulla Özkan, der 2004 bei einem Nagelbombenanschlag des NSU in der Kölner Keupstraße schwer verletzt worden war.

»Es reicht nicht zu dokumentieren, sondern es braucht auch entschlossenes Handeln. Solche Taten dürfen sich nie wiederholen.«

Abdulla Özkan Betroffener des NSU-Anschlags in der Kölner Keupstraße 2004

Das Chemnitzer Dokumentationszentrum geht auf Bemühungen aus der Zivilgesellschaft zurück. So hatten der Verein ASA-FF und die örtliche Initiative Offener Prozess schon vor Jahren eine Wanderausstellung zum Thema erstellt, die nach Stationen in vielen deutschen und europäischen Städten nun in überarbeiteter Form das Grundgerüst für das Dokumentationszentrum bildet. Mit diesem wolle man der deutschen Erinnerungskultur »ein neues Kapitel hinzufügen«, sagte Max Bohm vom Offenen Prozess. Zum einen solle die Perspektive der Angehörigen und Betroffenen des NSU-Terrors in den Mittelpunkt gerückt werden. Zum anderen wolle man »ähnliche rechtsterroristische Strukturen in Zukunft zu verhindern helfen«. Jörg Buschmann von der RAA Sachsen, die ebenfalls zu den Trägern des Zentrums gehört, erklärte, dieses wolle Treffpunkt, Ausstellungsort und Archiv sein und auch Forschung zum Thema Rechtsterrorismus betreiben. So wolle man untersuchen, wie der NSU-Terror und die Baseballschläger-Jahre der 1990er Jahre in Ostdeutschland zusammenhingen.

In Sachsen hatte man sich lange Zeit Hoffnung gemacht, das geplante bundesweite NSU-Dokumentationszentrum beherbergen zu können, dessen Errichtung die vormalige Ampel-Koalition im Jahr 2021 in ihrem Koalitionsvertrag vorgesehen hatte. Das hat sich zerschlagen. Im Rahmen einer von der Bundeszentrale für politische Bildung beauftragten, im Frühjahr 2024 vorgestellten Machbarkeitsstudie äußerten Angehörige der Opfer und andere Betroffene schwerwiegende Einwände gegen einen Standort Chemnitz. Sie verwiesen auf starke rechtsextreme Strukturen in Sachsen und eine »von ihnen empfundene Bedrohungslage für migrantisch gelesene Menschen«. Die Bundespolitik, die den organisatorischen Rahmen für das Zentrum setzen muss, nahm die Bedenken auf. Ein Gesetzentwurf, den die damalige Innenministerin Nancy Faeser im Sommer 2024 vorlegte, sah die Errichtung eines Dokumentationszentrums und einer Stiftung, die dieses trägt, in Berlin vor. Weitere Orte und Initiativen im gesamten Bundesgebiet könnten »unter dem Dach der Stiftung durch Förderung eingebunden werden«, hieß es. Das Gesetz wurde indes vom Bundestag wegen des vorzeitigen Endes der Ampel-Koalition nicht mehr beschlossen. Das neue Regierungsbündnis aus Union und SPD hat sich in seinem Koalitionsvertrag nun indes für Nürnberg als Standort entschieden. Ob und wann die Arbeiten für ein dortiges Zentrum beginnen, ist offen.

Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.

Einstweilen werden dessen Aufgaben daher nur in Chemnitz erfüllt. Das neue Zentrum sei vorerst die »zentrale Anlaufstelle, um über die Verbrechen des NSU-Komplexes aufzuklären und die Erinnerung an die Mordopfer und die Betroffenen des rechten Terrors des NSU wachzuhalten«, formulieren dessen Träger.

Ob das Chemnitzer Zentrum seinen selbst erklärten Auftrag dauerhaft erfüllen kann, ist indes offen. Dessen Errichtung ist Teil der Chemnitzer Aktivitäten als Kulturhauptstadt Europas. Die Finanzierung ist vorerst allerdings auch nur bis zum Ende des Hauptstadtjahrs im Dezember gesichert. Es gebe zwar »Signale für eine weitere Förderung«, sagte Bohm; noch sei aber »nichts in trockenen Tüchern«. Die grüne Landtagsabgeordnete Katja Meier, die sich als vormalige Justizministerin sehr für die Errichtung des Chemnitzer Dokumentationszentrums engagiert hatte, forderte eine Finanzierung auch über das Ende des Jahres hinaus: »Das Ziel muss sein, dass aus dem Pilotvorhaben ein dauerhafter Anlaufpunkt wird.« Die Betroffenen freilich sehen die Politik nicht nur bei der Finanzierung von Einrichtungen wie der in Chemnitz in der Pflicht. »Es reicht nicht zu dokumentieren«, sagte Abdulla Özkan, »sondern es braucht auch entschlossenes Handeln, Konsequenzen und Bereitschaft. Solche Taten dürfen sich nie wiederholen.«

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.