- Kultur

- Thomas-Mann-Jahr

Von Politik umschäumt

Thomas Mann starb vor 70 Jahren. Seine Reden und Essays der Jahre 1926 bis 1932 sind nun gesammelt und kommentiert

An diesem Pult hatte er schon einmal gestanden. Als er am 13. Oktober 1922 im Berliner Beethovensaal seine Rede »Von deutscher Republik« hielt, die in den großen Zeitungen als Bruch mit seinen »Betrachtungen eines Unpolitischen« aus den Kriegsjahren gefeiert wurde. »Mein Vorsatz ist, ich sage es offen heraus«, erklärte Thomas Mann an jenem Tag, »euch, sofern das nötig ist, für die Republik zu gewinnen und für das, was Demokratie genannt wird …« Er hatte eigentlich einen Aufsatz zum 60. Geburtstag Gerhart Hauptmanns schreiben wollen, aber dann war im Juni 1922 Außenminister Walther Rathenau ermordet worden. Entsetzt beschloss er, die geplante Hauptmann-Ehrung in ein Bekenntnis zur Republik zu verwandeln.

Acht Jahre später, am 17. Oktober 1930, sprach Thomas Mann erneut im Beethovensaal der Philharmonie. Nach dem spektakulären Erfolg der NSDAP bei den Reichstagswahlen hatte er seine »Deutsche Ansprache« geschrieben, eine breite Beschreibung der politischen und wirtschaftlichen Zustände mit den Folgen der Kriegskatastrophe und dem ungeheuren Massenelend, einen Appell an die Vernunft, sich der »verlogenen Schreckenspropaganda« der Nazis zu widersetzen.

»Darum verabscheue ich das trübe Amalgam, das sich ›Nationalsozialismus‹ nennt, (…) diese Elendsmischung aus vermufften Seelentümern und Massenklamauk.«

Thomas Mann, 1932

1922 hatten die Rechten in ihrer Presse über seine Rede nur gehöhnt, diesmal sorgten 20 SA-Männer in geliehenen Smokings dafür, dass die Veranstaltung im Tumult endete. Erst gab es nur Zwischenrufe, dann Handgreiflichkeiten und Gejohle, schließlich rückte die Polizei an und versuchte, sich mit Gummiknüppeln Respekt zu verschaffen. Der Anführer des Spektakels, Arnolt Bronnen, wurde vor die Tür gesetzt, kam aber wieder zurück, um seinen Kameraden beizustehen. Bronnen, einst Brecht-Freund und expressionistischer Dramatiker, inzwischen Intimus von Goebbels, hatte, unterstützt von den Brüdern Friedrich Georg und Ernst Jünger, seine Leute aufgefordert, »eine Diskussion zu entfachen«. Die Saalschlacht war programmiert. »Aber mein Mann«, erzählte Katia Mann, »ließ sich gar nicht stören und führte den Vortrag vollständig zu Ende.« Dem Tohuwabohu entkam er schließlich über eine Hintertreppe, geführt vom ortskundigen Bruno Walter. Aber der Ekel, schrieb er später an Félix Bertaux, »war zeitweise stark«. In der »Weltbühne« erklärte Carl von Ossietzky: »Dank sei Thomas Mann, daß er aus der Reihe der schweigenden Geistigen heraustritt … Hier läßt sich mit Literatur nicht mehr kämpfen.«

Die »Deutsche Ansprache«, eine der nachdrücklichen Warnungen vor den Nazis, gehört zu den wichtigen politischen Bekundungen, die jetzt im dritten Essayband der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe stehen, der vollständigsten und inzwischen auch weit fortgeschrittenen Edition des Gesamtwerks. Er sammelt, von Friedhelm Marx verantwortet und bestechend realisiert, alle publizistischen Arbeiten, Reden und Essays der Jahre 1926 bis 1933 und fällt mit seinen 1300 Textseiten schon durch seinen enormen Umfang auf (der Kommentarband bringt es sogar auf mehr als 1700 Seiten).

Welch verblüffende Produktivität Manns in diesem Zeitraum. Im November 1926 schrieb er die ersten Sätze seines Romans »Die Geschichten Jaakobs«, der seine Tetralogie »Joseph und seine Brüder« einleitet. Er erschien 1933 noch in Deutschland. Im August 1929 entstand zudem, weil der Ferienaufenthalt am Meer für ihn undenkbar ohne jede Beschäftigung war, die »stark ins Politische hinüberspielende Geschichte: Mario und der Zauberer«. Dazu kommen, eingerahmt vom autobiografischen Essay »Lübeck als geistige Lebensform« und dem »Bekenntnis zum Sozialismus« von 1932, all die essayistischen und publizistischen Arbeiten, die Thomas Mann in diesen Jahren veröffentlicht hat: Glückwünsche, Nachrufe, Betrachtungen, Grußworte, Stellungnahmen, publizierte Briefe, Autobiografisches, Antworten auf Umfragen, Buchempfehlungen, Studien über Kleist, Platen, Storm, Fontane, Joseph Conrad und Gorki, Reden über Lessing und Gerhart Hauptmann, die Ansprachen und Aufsätze zum Goethe-Jubiläum 1932, das alles akribisch und umfassend kommentiert.

Georg Potempa hat in seiner Thomas-Mann-Bibliografie 375 publizistische Beiträge ermittelt, die zwischen Oktober 1922 und Januar 1933 entstanden. 290 Texte bringt allein dieser Band. Im Februar 1933 ging Thomas Mann ins Exil, von einer Vortragsreise mit anschließendem Winterurlaub in der Schweiz kehrte er nach Warnungen von Freunden nicht mehr nach Deutschland zurück. Auch wenn er nach Kriegsende verschiedentlich seine alte Heimat bereiste, sollte das so bleiben: am 12. August 1955 starb er in Zürich.

Er werde, hatte er schon 1922 geäußert, von Politik »umschäumt«. Seitdem gehörte der Kampf gegen Irrationalismus und Nationalismus zu den dringlichsten Themen seiner publizistischen Arbeit. Auch wo es scheinbar um Literatur ging, wie im Fall Lessing, dessen 200. Geburtstag er mit mehreren Artikeln und einer großen Rede feierte, gerieten die politischen Gegebenheiten des Jahres 1929 nicht aus dem Blick. Sein Lessing war kein Dichter aus ferner Zeit, sondern ein Mann an seiner Seite, mit ihm vereint im Kampf für »Freiheit und Vernunft«, gegen ekstatische Heilsbringer und »das Geschrei der Rohlinge und Finsterlinge«. Er verabscheue »das trübe Amalgam, das sich ›Nationalsozialismus‹ nennt«, schrieb er im April 1932 in seinem Aufruf zu den preußischen Landtagswahlen, »diese Elendsmischung aus vermufften Seelentümern und Massenklamauk, vor der germanistische Oberlehrer als vor einer ›Volksbewegung‹ auf dem Bauch liegen, während sie ein Volksbetrug und Jugendverderb ohnegleichen ist und schamlos den Ungeist umlügt in Revolution.«

Immer wieder wurde die Arbeit am ersten Joseph-Roman unterbrochen. Mal war ein Appell zu unterzeichnen wie der »Wahlaufruf an die Partei der Nichtwähler« von 1930, dann wieder musste eine Rede geschrieben werden, die 1932 in einer Versammlung Wiener Arbeiter verlesen wurde. Thomas Mann solidarisierte sich mit den Justizopfern Ernst Toller und Carl von Ossietzky, forderte 1932 die Regierung Papen zum Widerstand gegen den Nazi-Terror auf, erneuerte seinen Glauben an die Demokratie. Er und sein Bruder Heinrich, beide unermüdlich und entschieden, wurden die markanten Stimmen im Kampf gegen das heraufziehende Unheil. Noch im Januar 1933 wiederholte Thomas Mann sein »Bekenntnis zur sozialen Republik und zu der Überzeugung, daß der geistige Mensch bürgerlicher Herkunft heute auf die Seite des Arbeiters und der sozialen Demokratie gehört«.

Der Hass der Nazis war ihm von Anfang an sicher. Friedhelm Marx hat im Kommentarband, der ein großartiges Zeitbild bietet, viele der Schmähungen und Drohungen dokumentiert. Friedrich Georg Jünger sprach Thomas Mann jede Vorstellung vom »wahren Nationalismus« ab, man warf ihm »bodenlose Unkenntnis« und »Bösartigkeit« vor, nannte ihn einen Vaterlandsverräter, der sein Deutschtum leugne, organisierte eine orchestrierte Kampagne gegen ihn, kündigte in anonymen Telefonanrufen an, ihn »umzulegen«.

Im Juli 1932 weilte er zum dritten (und letzten) Mal in seinem Sommerhaus auf der Kurischen Nehrung, als es nach der Reichstagswahl im ganzen Land, auch im nahen Königsberg, zu blutigen Unruhen, Terror und Attentaten der Wehrverbände von SA und SS kam. Er reagierte spontan und protestierte aus »wirklicher Qual und Empörung … und aus einem Gefühl der Scham über das allgemeine geduckte Schweigen« mit seinem Essay »Was wir verlangen müssen«. Der Text wurde, handgeschrieben, um keine Zeit zu verlieren, dem »Berliner Tageblatt« übermittelt, wo er auch veröffentlicht wurde, allerdings abgeschwächt, weil man fürchtete, verboten zu werden. Trotzdem war es für viele, meinte Thomas Mann, »ein befreiendes Wort«. Sein Verleger Gottfried Bermann-Fischer gab ihm recht: »endlich einmal ein hartes mutiges Wort zu all diesem Kriechen, Sichverstecken, Konzessionen-Machen und Überlaufen«. Kurz darauf wurde Thomas Mann ein Paket zugestellt. Es enthielt ein verkohltes Exemplar seines Romans »Buddenbrooks«, »mir übersandt vom Besitzer zur Strafe dafür, dass ich meinem Grauen vor dem heraufziehenden Nazis-Verhängnis öffentlich Ausdruck gegeben hatte«.

In der Radioansprache »Deutsche Hörer« der BBC vom 25. Mai 1943 kam er noch einmal darauf zurück. »Es war«, betonte er, »das individuelle Vorspiel zu der ein Jahr später, am 10. Mai 1933, vom Nazi-Regime überall in Deutschland in großem Stil veranstalteten symbolischen Handlung: der zeremoniellen Massenverbrennung von Büchern freiheitlicher Schriftsteller …«

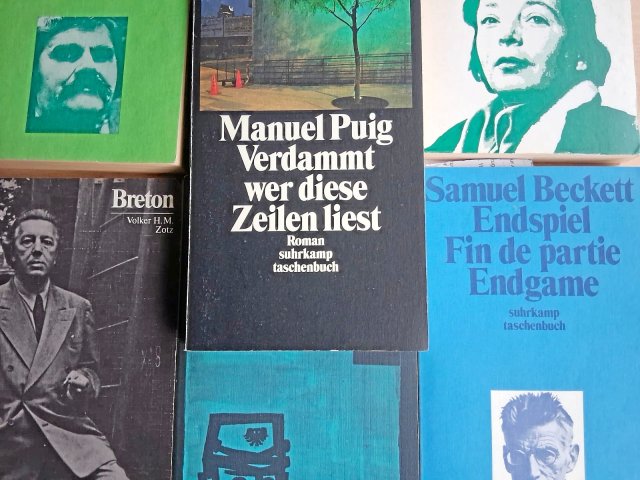

Thomas Mann: Essays III. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe, Bd. 16, hg. v. Friedhelm Marx. S. Fischer, Text u. Kommentar in Kassette, 3056 S., geb., 348 €.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.