- Politik

- Nahost-Konflikt

Gaza-Krieg: »Ein historischer Wendepunkt«

Gilbert Achcar über den Gaza-Krieg, die westliche Doppelmoral und den Aufstieg des Neofaschismus

In Ihrem neuesten Buch setzen Sie den Hamas-Angriff vom 7. Oktober und dessen Folgen in einen größeren historischen Zusammenhang. Wie schätzen Sie die langfristigen Folgen für Gaza und die Zukunft Israel-Palästinas ein?

Die Hamas-Operation am 7. Oktober mit all den an diesem Tag begangenen Gräueltaten war laut den Organisatoren ein erster Schritt zur Befreiung der Palästinenser. Gemessen daran endete sie in einer Katastrophe. Die palästinensische Bevölkerung ist nun einer größeren Bedrohung als je zuvor ausgesetzt. Wir erleben einen genozidalen Krieg Israels, der bereits eine enorme Zahl an Todesopfern gefordert hat.

Die offiziellen Zahlen der direkt durch Bomben Getöteten sind bekannt. Zählt man aber auch die Todesfälle infolge der Blockade, des Stopps von humanitärer Hilfe, der gezielten Hungersnot, des Ausfalls der Wasserversorgung und der Zerstörung der Gesundheitsinfrastruktur hinzu, dann liegt die tatsächliche Zahl weit über den offiziell genannten 60 000 Todesopfern. Möglicherweise müssen wir von über 200 000 ausgehen. Das ist eine erschreckende Bilanz. Darauf folgte eine umfassende israelische Offensive, die ohne den Vorwand des 7. Oktobers politisch nicht durchsetzbar gewesen wäre.

Sie sprechen von Vorwand. Wofür?

Eine rechtsradikale Regierung – die extremste in Israels Geschichte – nutzte den Angriff als Vorwand, um den Gazastreifen erneut zu besetzen. Alle derzeitigen Regierungsmitglieder hatten Israels Abzug aus Gaza 2005 abgelehnt. Netanjahu trat damals aus Protest über den Rückzug aus der Regierung zurück (er war damals Finanzminister, Anm. d. Red.). Jetzt nutzt er die Gelegenheit nicht nur zur erneuten Invasion, sondern auch, um die Bevölkerung zu vertreiben. Die Palästinenser werden in eine Ecke des Gazastreifens gedrängt. Wir sehen eine klare ethnische Säuberung großer Teile Gazas. Der nächste Schritt wird wahrscheinlich die organisierte Migration der Bewohner Gazas sein. Gleichzeitig gibt die israelische Regierung den Siedlern im Westjordanland – unterstützt von der Armee – freie Hand, die lokale Bevölkerung anzugreifen. Auch im Westjordanland erleben wir jetzt ethnische Säuberungen. Die Palästinenser sind in der schlimmsten Lage seit Langem.

In seinem Buch »The Gaza Catastrophe: The Genocide in World-Historical Perspective« analysiert der französisch-libanesische Politologe Gilbert Achcar die politischen und historischen Folgen des 7. Oktober. Der Professor für Entwicklungsstudien und Internationale Beziehungen an der SOAS (Universität London) warnt dabei vor einem erstarkenden Neofaschismus als Folge westlicher Komplizenschaft.

Heißt das, die Hamas hat die absehbaren Konsequenzen ihres Angriffs bewusst in Kauf genommen – oder unterschätzt?

Die Hamas hielt die israelische Regierung angesichts der Massenproteste gegen Netanjahu vermutlich für geschwächt und setzte auf die Unterstützung Irans. Sie erwartete, dass ihr Angriff einen palästinensischen Aufstand und einen regionalen Krieg mit Hisbollah, Syrien und Iran auslösen würde. Doch das war eine völlige Fehleinschätzung: Statt die israelische Gesellschaft zu spalten, vereinte der Angriff diese im Ziel, die Hamas zu zerschlagen. In der Folge unterstützte die große Mehrheit der jüdischen Israelis den Krieg und die erneute Besetzung Gazas. Umfragen zeigen inzwischen, dass viele sogar die Vertreibung der Bevölkerung im Gazastreifen befürworten – wenn nicht sogar der Palästinenser aus Palästina.

Zu behaupten, der Hamas-Angriff habe die palästinensische Frage zurück auf die Tagesordnung gebracht, ist absurd. Sie ist zwar wieder Thema – aber nicht, um palästinensische Rechte zu stärken, sondern um Wege zu finden, die palästinensische Sache endgültig zu zerschlagen. Das ist kein Fortschritt, sondern ein massiver Rückschritt, eine schwere Niederlage. Israel steht heute stärker denn je da – mit wachsendem regionalen Einfluss und voller Rückendeckung der USA, die unter Biden wie auch unter Trump zugenommen hat.

In Ihrem Buch bezeichnen sie die extremistischsten Minister der aktuellen israelischen Regierung als Neonazis. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?

Netanjahu und seine Likud-Partei sind alle rechtsextrem, während Itamar Ben Gvir und Bezalel Smotrich zur ultra-rechten Fraktion gehören. Der Holocaust-Historiker Daniel Blatman bezeichnete letztere bereits vor dem 7. Oktober in der Zeitung »Haaretz« als Neonazis. Unterschiede im Grad der Radikalität gibt es, doch alle eint ein Ziel: die Vertreibung der Palästinenser und ein Israel, das »palästinenserfrei« oder »araberfrei« ist. Ben Gvir und Smotrich bezeichnen Palästinenser ganz offen als »Untermenschen«. Sie fordern öffentlich ihre Vertreibung – das ist das Äquivalent zu einem »judenfreien« Gebiet: ein Eretz Israel ohne Palästinenser. Sie vertreten offen rassistische Positionen und glauben an Gewalt – an Machtpolitik, an die Durchsetzung ihrer Ziele mit allen Mitteln. Es ist zutiefst schockierend, dass ausgerechnet jene, die sich auf das Erbe der Holocaust-Opfer berufen, nun einen Traum verfolgen, der der NS-Vorstellung eines »judenfreien« Deutschlands ähnelt.

In Deutschland bezeichnen Liberale und Linke die AfD oder früher die NPD ganz selbstverständlich als Neonazis. Auch die FPÖ in Österreich wird oft so eingeordnet. Verglichen mit Ben Gvir und Smotrich wirken diese Gruppen geradezu gemäßigt.

Sie schreiben, angesichts Israels militärischer Überlegenheit sei der einzig sinnvolle Weg für die Palästinenser ein massiver gewaltfreier Widerstand, wie bei der Ersten Intifada von 1987. Warum führte diese Strategie damals nicht zum dauerhaften Erfolg für die Palästinenser und die Durchsetzung ihrer Rechte bzw. zum Ende der Besatzung?

Die Erste Intifada scheiterte zum einen an intensiven Repressionen Israels. Zum anderen – und dieser Punkt war verheerender – kaperte die Palästinensische Befreiungsorganisation PLO die Intifada und übernahm die Führung. Deren Führer Jassir Arafat lenkte sie auf das eigene Ziel eines sogenannten palästinensischen Staates, was in den 1990er-Jahren zu den Osloer Abkommen führte. Ein Wendepunkt war der Machtwechsel: von lokalen Führern in den besetzten Gebieten zur PLO-Führung in Tunis. Von dort aus gab die PLO offizielle Erklärungen im Namen der Intifada heraus und schaltete damit die Basisführung praktisch aus. Das war ein großer Rückschritt für die Autonomie der Bewegung.

Bei einem militärisch überlegenen Feind, der zum Töten bereit ist, ist ein bewaffneter Widerstand nicht im Interesse der Aufständischen – erst recht nicht, wenn ihr Feind aufgrund der Vertreibung ihres eigenen Volkes von der Mehrheit der Bewohner unterstützt wird. Ein friedlicher Volkswiderstand hingegen verschafft moralische Überlegenheit und eine breitere Unterstützung. Ein Aufstand der Massen erfolgt nicht auf einmal, sondern in Wellen. Jede einzelne stärkt die Bewegung und schwächt den Gegner schrittweise. Reagiert der Feind darauf mit Massakern an friedlichen Demonstranten, verliert er international an Legitimität. Besonders Israel ist auf westliche politische, diplomatische und öffentliche Unterstützung angewiesen.

Können Sie dafür Beispiele nennen?

Um einen Vergleich zu ziehen: In Südafrika bildeten Schwarze die Mehrheit, daher war der bewaffnete Kampf gegen die Apartheid strategisch sinnvoll. In den USA hingegen, wo Schwarze eine Minderheit sind, hatte Gewalt keine Chance auf Erfolg gehabt. Die Bürgerrechtsbewegung mit Persönlichkeiten wie Martin Luther King erreichte durch gewaltlosen Massenwiderstand mehr als bewaffnete Gruppen wie die Black Panthers. Bewaffneter Widerstand war ein Irrweg, da ein schwächerer Gegner so nur eine Rechtfertigung für brutale Gegenmaßnahmen liefert, die mehr Opfer fordern als friedlicher Protest.

Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass die Freiheit von Palästinensern die Einbeziehung von Israelis und eine Veränderung der israelischen Gesellschaft erfordert, insbesondere ihres rechten Flügels. Wie meinen Sie das?

Es klingt heute utopisch, aber man muss die historische Perspektive beachten: Nach der Ersten Intifada verschob sich die öffentliche Meinung in Israel. Viele wollten einen Frieden und eine Einigung mit den Palästinensern. Das war die Zeit der Oslo-Abkommen. Damals herrschte eine andere Stimmung in der israelischen Gesellschaft. Unter jüdischen Intellektuellen gab es eine postzionistische Bewegung, die den Zionismus überwinden und ein friedliches Zusammenleben erreichen wollte.

Ab dem Jahr 2000 kehrte sich das um, als Ariel Sharon – damals der rechtsgerichtetste Politiker Israels – den Tempelberg besuchte, um zu provozieren. Das löste die Zweite Intifada aus. Die palästinensischen Sicherheitskräfte setzten gegen israelische Truppen Waffen ein, deren Besitz Israel bewusst gestattet hatte. Diese Falle nutzte Sharon als Wahlkampfthema und gewann 2001 die Wahl. Er begann erneut mit der Besetzung des Westjordanlands und sorgte 2002 für Krieg in den besetzten Gebieten.

Der Krieg unter Sharon war sehr brutal, aber die jetzige Gewalt übersteigt jene von damals. Deshalb betone ich: Die Unterdrückten brauchen eine klare strategische Vision. Sie sollten Methoden wählen, die zu ihren Zielen passen und nicht solche, die in einer Katastrophe enden.

Wie bewerten Sie die Haltung westlicher Regierungen zum Gaza-Krieg?

Im ersten Jahr des Genozids in Gaza stellten westliche Regierungen Israels »Recht auf Selbstverteidigung« nicht infrage. Sie lehnten einen Waffenstillstand aktiv ab und unterstützten damit den Krieg faktisch. Dabei hatte Israel von Anfang an deutlich mehr Palästinenser getötet als die Hamas am 7. Oktober. Diese sogenannte liberale Weltordnung wurde nie so schonungslos entlarvt wie heute. Dass mit zweierlei Maß gemessen wird, ist offenkundig – nirgends wird es deutlicher als im eklatanten Gegensatz zwischen der Reaktion westlicher Regierungen auf Russlands Krieg gegen die Ukraine und auf Israels Krieg gegen Gaza. Sie berufen sich auf diese Werte gegenüber Wladimir Putin wegen seiner Invasion in der Ukraine – doch dieselben Maßstäbe lassen sie bei der israelischen Regierung und ihrer rechtsextremen Führung in Gaza vermissen. Das ist ein großer Widerspruch. Abgesehen von der moralischen Frage, die von Bedeutung ist, handeln diese Regierungen extrem kurzsichtig und tragen so zur globalen Destabilisierung bei.

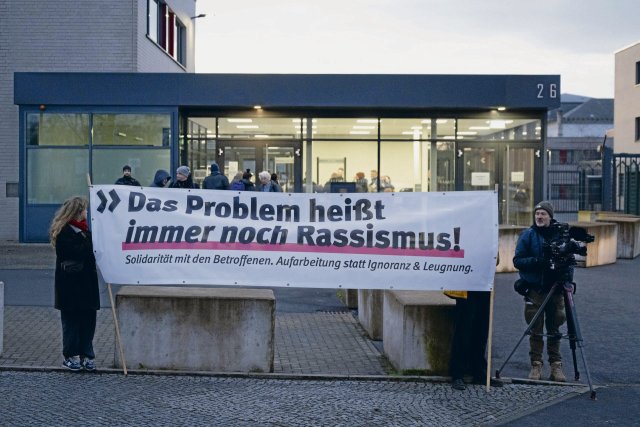

Gleichzeitig erleben wir, wie die extreme Rechte in vielen Ländern Europas, etwa in Österreich, Frankreich und Spanien, stark an Einfluss gewinnt. Wir leben heute in einem Zeitalter, das durch eine weltweite Rückkehr neofaschistischer Bewegungen geprägt ist. Der genozidale Krieg und die Haltung der westlichen Regierungen dazu markieren einen historischen Wendepunkt, der den endgültigen Zerfall des westlich-atlantischen Liberalismus in Nordamerika und Europa sichtbar macht.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.