- Berlin

- Ostmoderne

Schmutziger Tanz um die Ostmoderne

Hier wird Architektur aus der DDR gepflegt und dort abgerissen

»Wir sind jetzt ziemlich stolz, wenn Leute ins Rathaus kommen. Das war vorher nicht so«, sagt Jens-Marcel Ullrich, Beigeordneter der Stadt Frankfurt (Oder). Im vergangenen Jahr konnte die seit 2019 andauernde Sanierung abgeschlossen werden. Nun strahlen sowohl der mittelalterliche Ursprungsteil als auch der 1913 erfolgte Anbau, die im Zweiten Weltkrieg schwer zerstört wurden und danach schnell wieder aufgebaut werden mussten.

Die letzte große Sanierung hatte es 1978 gegeben. Aus jener Zeit stammt auch eine Tribüne für 70 Zuschauer im Saal der Stadtverordnetenversammlung. Die Tribüne gibt es heute noch. Die bunten Fenster des Saals aus DDR-Tagen blieben nicht erhalten und wurden durch gemusterte Fensterscheiben ersetzt, wie Madita Soballa-Kietzow von der Stadtverwaltung am Montag erläutert. Ein sogenannter Lichtbaum, der im Foyer erstrahlte, wurde ebenfalls abgeräumt.

Wie es in der DDR im Rathaus ausgesehen hat, kann Soballa-Kietzow in vielen Fällen nur noch auf Fotos zeigen. Insofern sind die 35,7 Millionen Euro, die in den Umbau des Rathauses geflossen sind, kein Beispiel für einen sorgsamen Umgang mit der sogenannten Ostmoderne. Solche Beispiele gibt es aber in Frankfurt (Oder) – auch da, wo man es nicht vermuten würde.

Denn Ostmoderne, das sind nicht einfach nur Plattenbauten von der Stange, wie mancher voreingenommene Westdeutsche vermuten würde. Ostmoderne findet sich sogar hinter der alten katholischen Heilig-Kreuz-Kirche. Hier wurde an der Franz-Mehring-Straße in den 70er Jahren das Gemeindehaus »Maximilian Kolbe« angebaut, benannt nach einem 1982 von Papst Johannes Paul II. heilig gesprochenen polnischen Priester. Die SS hatte Kolbe 1941 im KZ Auschwitz ermordet. Nicht von ungefähr reisten zur Eröffnung des Gemeindehauses im Jahr 1972 katholische Geistliche aus Polen an.

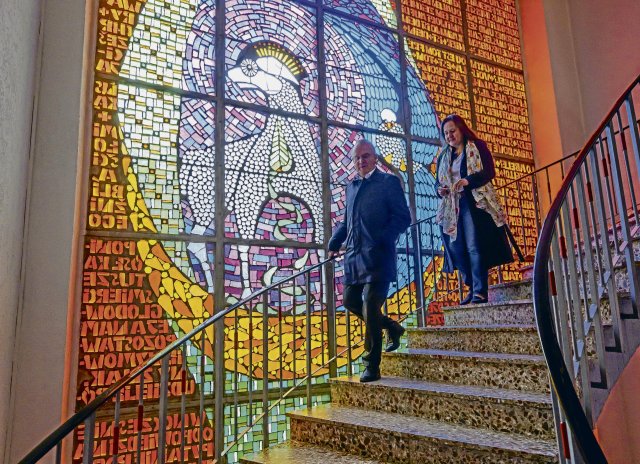

Architektonisch bedeutsam an dem Gemeindehaus sind ein ungewöhnliches großes Bleiglasfenster, das auf Kolbes Schicksal Bezug nimmt, und ein Sgraffito an der Giebelwand. Solche Dekorationen sind anderswo bei der Wärmedämmung längst verschalt worden. Doch die Kirche ist stolz darauf, anders gehandelt und die Dämmelemente in die Innenräume gelegt zu haben, damit die Verzierung sichtbar bleibt, wie Stefan Paeck sagt. Er ist der Projektleiter für eine anstehende Baumaßnahme: Das Gemeindehaus wird umgestaltet, damit der bislang woanders untergebrachte Kindergarten der Pfarrgemeinde mit 45 Kleinen hier einziehen kann. Nebenan wird es noch einen Ergänzungsbau geben, der mit dem alten Gemeindehaus harmoniert, sich also an den Stil der Ostmoderne anpasst. Fünf bis zehn Kinder mehr wird der Kindergarten betreuen können, wenn alles fertig ist.

»Dieser Bau zeigt, dass die Ostmoderne vielfältig ist«, sagt Brandenburgs Landeskonservator Thomas Drachenberg. Ihm zufolge haben solche Bauwerke Generationen geprägt. »Sie erzählen uns heute spannende Geschichten von der gewollten Propaganda und vom realen Alltag in der DDR.«

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) ist in Frankfurt (Oder) geboren und aufgewachsen und erst mit 20 Jahren weggezogen. Für Ostalgie ist sie nicht zu haben, pocht aber auf Wertschätzung für die Ostmoderne, wo diese lange einseitig mit Geringschätzung behandelt worden sei. Je 50 000 Euro spendierte das Kulturministerium in den vergangenen beiden Jahren für den Erhalt von Kunst am Bau bei Zeugnissen der Ostmoderne. Schüle kennt die Vokabeln »Zeugnisse eines Repressionsstaates« und »Schandflecke«. Sie weiß aber auch, dass es bei jungen Leuten eine »große Neugierde« auf die Ostmoderne gebe – auch bei solchen, die gar nicht aus Ostdeutschland stammen.

Bei der Besichtigung der alten Polytechnischen Oberschule an der Bischofstraße entdeckt jemand das Namensschild »Orlowski« in einem Schrank. Es ist der Mädchenname von Kulturministerin Schüle und sie erkennt die Handschrift ihrer Mutter, die hier einst als Lehrerin unterrichtete. 1965/66 wurde die Schule gebaut, mit großen, lichtdurchfluteten Klassenräumen. Das heutzutage nicht mehr als Bildungsstätte verwendete Gebäude gab es so ansonsten nur noch einmal in Senftenberg. Es sieht etwas vernachlässigt aus. Landeskonservator Thomas Drachenberg und seine Mitarbeiterin Christine Onnen begeistert der unter dem Strich dennoch gute Erhaltungszustand. Die alte Schule ist das jüngste Denkmal der Stadt Frankfurt (Oder) und soll künftig in das sogenannte Technische Rathaus integriert werden, also für die Stadtverwaltung genutzt werden.

Ministerin Schüle erinnert sich aus ihrer Kindheit an die Pizzeria in der Großen Scharrnstraße. Es war in den 80er Jahren die erste Pizzeria in der Stadt und sogar in der DDR. Die Fußgängerzone in der Großen Scharrnstraße besticht durch kleine, relativ individuelle Plattenbaublöcke mit einer Ladenzeile als Erdgeschoss. Hier findet sich nun keine Pizzeria mehr, dafür das Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Matthias Steinfurth (SPD) und zum Beispiel gegenüber ein Büro eines Versicherungskonzerns.

Viel los ist nicht am Montagvormittag. Nur vereinzelt schlendert ein Passant vorbei. Auf der verkehrsreichen Karl-Marx-Straße nebenan ist vergleichsweise reger Betrieb, aber auch weniger als einst. Die Fußgängerzone sei für eine Stadt mit damals 85 000 Einwohnern gebaut worden, erläutert die Kulturministerin. Doch nach der Wende hat Frankfurt (Oder) gut 30 000 Einwohner verloren. Zuletzt hat sich die Einwohnerzahl aber stabilisiert.

Infrastrukturminister Detlef Tabbert (BSW) lobt: »In Frankfurt ist gerade in den letzten Jahren viel passiert. Frankfurt hat sich hervorragend entwickelt und die Denkmale der Ostmoderne tragen dazu bei.« Das 1998 geschlossene Lichtspieltheater der Jugend, in dem Ministerin Schüle unzählige Male den Film »Dirty Dancing« geschaut hat, soll umgebaut werden für das Landesmuseum für moderne Kunst. Dagegen wurde das Generalshotel am Flughafen Schönefeld abgerissen und dem Kreativhaus »Rechenzentrum« in Potsdam droht ein ähnliches Schicksal. Es steht an der Dortustraße dem Kulturministerium gegenüber.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.