- Kultur

- Interview mit Walden Bello

Welche Deglobalisierung?

Ein Gespräch mit dem philippinischen Globalisierungskritiker und Soziologen Walden Bello über das Erbe der Bewegung – und die neue Weltordnung

Es hat mich berührt, als ich in Ihrem aktuellen Buch »Global Battlefields« vom Scheitern gelesen habe, weil das stark ein Gefühl unserer Generation widerspiegelt, nämlich dass die beeindruckenden Bewegungen, in denen wir damals als Aktivist*innen waren, letztlich ihre Stärke nicht voll nutzen konnten. Sie konnten sich nicht auf Dauer in eine Triebkraft umwandeln, die die Situation verändert oder unsere Erfolge von damals dauerhaft gesichert hätte. Wenn wir aus früheren Misserfolgen und Bewegungen lernen wollen, müssen wir sie reflektieren und analysieren. Würden Sie sagen, dass es falsche Annahmen in den Bewegungen gab oder falsche Konzepte? Oder wie erklären Sie sich dieses Scheitern?

Als ich vom Scheitern sprach, bezog ich mich hauptsächlich auf die revolutionäre Bewegung auf den Philippinen. Und auch auf das größere sozialistische Projekt der vergangenen 150 Jahre, das, ob wir es nun gut finden oder nicht, durch den Zusammenbruch der Regierungen in Osteuropa und in der Sowjetunion Auswirkungen auf das gesamte sozialistische, ja sogar auf das sozialdemokratische Projekt hatte. Aber als ich zu schreiben begann, wurde mir klar, dass wir in jüngerer Zeit doch etwas erreicht haben. Zum einen haben wir die Globalisierungsstrategien diskreditiert. Wir haben gezeigt, dass der Neoliberalismus ein falsches Projekt ist, wenn es darum geht, mehr Wohlstand für die Menschen und den Planeten zu schaffen. Aber wir haben auch die Vereinigten Staaten im Nahen Osten gestoppt, nach 20 Jahren Intervention. Wir haben eine Antikriegsbewegung aufgebaut. Die »New York Times« bezeichnete sie als »zweite Weltmacht« nach den Vereinigten Staaten, als wir gegen den Krieg im Irak vorgingen. Das ist die erste Klarstellung, die ich machen möchte. Die zweite ist, dass es ein unvollständiger Sieg war, weil wir nicht in der Lage waren, an diese Bewegung gegen den Neoliberalismus eine Bewegung anzuknüpfen, die tatsächlich neue Strukturen als Alternative zu dem geschaffen hätte, was der Neoliberalismus hervorbrachte. Außerdem ist es der Antikriegsbewegung nicht gelungen, sich zu institutionalisieren. Es waren also unvollständige Siege. Aber warum? Ich versuche immer noch zu verstehen, warum wir keine Bewegungen schaffen können, die sich selbst verstetigen und dauerhafte Institutionen schaffen. Das versuche ich zu erforschen. Es ist schwierig, eine Alternative zu formulieren. Wie institutionalisiert man eine Organisation, die diese Alternative am Leben erhält? Damit ringe ich.

Eine wichtige strategische Perspektive in einer Reihe von Staaten ist die Dekolonisierung. Wie lässt sich dies mit einem Multilateralismus verbinden, der auf der universellen Erklärung der Menschenrechte basiert? Heutzutage werden die sogenannten »universellen« Menschenrechte im Globalen Süden als westlich und imperialistisch kritisiert.

In diesem Jahr jährt sich die legendäre Bandung-Konferenz zum 70. Mal. Der Globale Süden hat in Bezug auf die Dekolonisierung einen langen Weg zurückgelegt und steht kurz vor einem Wendepunkt im globalen Machtgefüge gegenüber dem Globalen Norden. Die Bandung-Erklärung war jedoch nicht nur ein Dokument zur Förderung der politischen und wirtschaftlichen Dekolonisierung. Der erste der zehn Punkte der Erklärung lautete »Achtung der grundlegenden Menschenrechte und der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen«. Es ist wahr, dass »Menschenrechte« vom Westen in seinem Bestreben, seine Hegemonie zu bewahren, instrumentalisiert wurden. Das sollte uns jedoch nicht davon abhalten, dass die Menschen im Globalen Süden seit Beginn der Entkolonialisierung Menschenrechte als universellen Wert angesehen haben. Wir müssen gleichzeitig die Instrumentalisierung der Menschenrechte durch westliche Eliten anprangern und dürfen nicht zulassen, dass unsere Eliten diese Instrumentalisierung als Vorwand benutzen, um sie zu missachten.

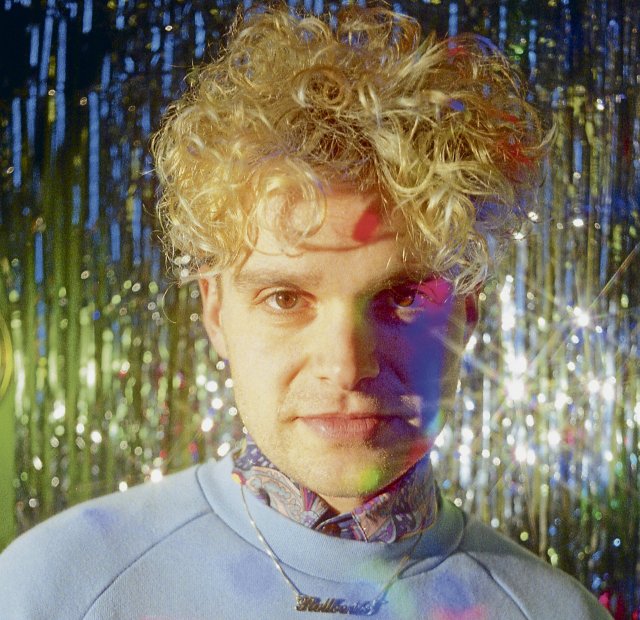

Walden Bello ist ein philippinischer Menschenrechtler, Umweltaktivist, Akademiker und Journalist. Er ist Professor für Soziologie an der State University of New York at Binghamton, Mitbegründer des Institutes »Focus on the Global South« und Autor zahlreicher Bücher. Sein aktuelles Buch »Global Battlefields. My Close Encounters with Dictatorship, Capital, Empire, and Lose« erschien 2025 im Ateneo Verlag der Universität Manila.

Christa Wichterich ist feministische Soziologin mit langjähriger Arbeit als Journalistin in Indien und Kenia und Gastprofessorin für Geschlechterpolitik in Kassel, Wien und Basel. Sie arbeitet als Publizistin zu feministischer politischer Ökonomie und Ökologie mit dem Schwerpunkt Care.

Können Sie uns einen Eindruck davon vermitteln, wie China in Südostasien von der Bevölkerung wahrgenommen wird? Wie steht es um die progressiven Kräfte in dieser Region? Ist China trotz seiner autoritären Tendenzen als Entwicklungsmodell attraktiv?

China wird von den verschiedenen Ländern ganz unterschiedlich wahrgenommen. Vietnam beispielsweise übernimmt das chinesische Wirtschaftsmodell. In gewissem Maße tun dies auch Kambodscha und Laos. Gleichzeitig kritisiert Vietnam jedoch China für seinen Plan, die gesamte südchinesische See zu beanspruchen. Andere Länder wie Thailand, Malaysia und Indonesien haben sich meiner Meinung nach damit abgefunden, dass China die wichtigste Wirtschaftsmacht in der Region sein wird. Und dann sind da noch die Philippinen, die seit Langem mit den Vereinigten Staaten verbunden sind und von China bedroht werden, das die Vorherrschaft im südchinesischen Meer anstrebt. Aber insgesamt würde ich sagen, dass China, außer vielleicht auf den Philippinen, im Unterschied zu den Vereinigten Staaten und dem Westen nicht als imperialistische Macht wahrgenommen wird. Wenn man nun über Südostasien hinausgeht und Lateinamerika und Afrika einbezieht, überwiegt meiner Meinung nach die positive Wahrnehmung. Obwohl sich die Menschen bewusst sind, dass Chinas Hilfe mit Problemen verbunden ist, herrscht die Meinung vor, dass China nicht mit einer imperialen Macht gleichzusetzen ist. Wir müssen uns bewusst machen, dass China seine Märkte im Grunde ohne Gewalt erobert hat, im Gegensatz zur 500-jährigen Geschichte des Westens, in der Märkte mit Gewalt erobert wurden. Ich denke, das ist ein sehr großer Unterschied.

Ich möchte noch einmal auf dein Konzept der Deglobalisierung zurückkommen, das vor 25 Jahren sehr einflussreich war. Heute sprechen manche von einer fragmentierten Globalisierung. Kann man die neuen Nationalismen, den Protektionismus und den Krieg in der Ukraine als eine Tendenz zur Deglobalisierung von rechts bezeichnen? Wie können wir das Konzept heute verwenden?

Die »universellen« Menschenrechte werden im Globalen Süden als westlich und imperialistisch kritisiert.

Christa Wichterich

Zunächst einmal denke ich, dass wir zwar in einem globalen kapitalistischen System leben, aber die Welt tatsächlich in Staaten als Wirtschaftsakteure aufgeteilt ist, die in der Weltwirtschaft miteinander konkurrieren. Wir sehen, dass die alten Regeln in Bezug auf den freien Handel und all das nicht mehr gelten und wir nun in eine Phase geoökonomischer Institutionen eintreten, in der der Staat eine wichtige Rolle spielt. In diesem Sinne findet eine Deglobalisierung statt, das ist eine Tatsache. Aber diese Deglobalisierung ist nicht genau das, was ich zuvor im Sinn hatte. Die Deglobalisierung, für die ich mich einsetzte, war eher eine ethische, wirtschaftliche Perspektive, in der das Subsidiaritätsprinzip und die Demokratie weltweit stärker zum Tragen kommen würden, in der wir eine Wirtschaftspolitik hätten, die in erster Linie lokal verankert wäre, sich aber nicht von der Welt abschotten würde. Sie wäre regional und auch global integriert, aber mit einem hohen Maß an nationaler Autonomie. Das war die Perspektive, die wir vertreten haben und die stark von den Kräften beeinflusst war, die in den vergangenen 25 Jahren auf lokaler und regionaler Ebene auf Autonomie gedrängt haben. Das ist die wirtschaftliche Ebene. Auf politischer und militärischer Ebene findet ebenfalls eine Deglobalisierung statt, die sich in der Entstehung von Einflussbereichen äußert. Die Vereinigten Staaten ziehen sich aus ihrer Rolle als globale Hegemonialmacht zurück und entwickeln sich zu einer regionalen Hegemonialmacht, die eine Festung Amerika errichtet, ähnlich wie Europa eine Festung Europa errichtet und Russland den größten Einfluss auf Osteuropa und China auf den asiatisch-pazifischen Raum ausübt. Es gibt also eine Art geopolitischen und geoökonomischen Wettbewerb, der die globalisierte Welt der westlich dominierten Institutionen, multilateralen Regeln und des freien Handels ersetzt. Das ist meine Einschätzung der aktuellen Lage.

Statt mehr Sensibilität und Verantwortung gegenüber dem Globalen Süden zu entwickeln, versucht der Globale Norden seine Krisen auf Kosten des Globalen Südens zu managen, zum Beispiel mit sogenannten globalen Sorgeketten die Krise der sozialen Reproduktion in den Griff zu bekommen. Pflegekräfte aus den Philippinen sind sehr begehrt und werden rekrutiert, aber als Gesundheitsfachkräfte fehlen sie dann im eigenen Land. Wie sehen Sie solche globalen Pflegeketten, die ich als »Sorge-Extraktivismus« analog zum Ressourcenextraktivismus aus dem Globalen Süden bezeichne?

Als Abgeordneter im philippinischen Parlament war ich Vorsitzender des Ausschusses für Angelegenheiten von Arbeitnehmer*innen im Ausland, und genau diese Themen, die du als »Care-Extraktivismus« bezeichnest, haben wir dort behandelt. Die Nachfrage bestand einerseits nach Pflegekräften und Ärzten hier in Europa und den Vereinigten Staaten und andererseits nach Hausangestellten im Nahen Osten. Wir sind also Lieferanten von ungelernten, wenig und hoch qualifizierten Arbeitskräften. Das Problem dabei war und ist natürlich, dass alle Ressourcen, die in die Ausbildung dieser Menschen flossen, im Inland mobilisiert wurden, sie dann aber in anderen Ländern eingesetzt werden. Auf den Philippinen ist das ein sehr sensibles Thema, weil viele Menschen aus unteren und mittleren Schichten, die im eigenen Land keine Perspektiven haben, auswandern und an diesem Prozess teilhaben wollen. Wir müssen aber sehr vorsichtig mit Gegenvorschlägen sein. Zum Beispiel wollte ich Hausangestellten die Ausreise nach Saudi-Arabien verbieten, denn ich meinte, man schickt sie irgendwohin, wo sie vergewaltigt werden, weil in Saudi-Arabien immer noch eine sehr starke Versklavungsmentalität herrscht. Wir haben die Forderung nach einem Verbot in einem offiziellen Regierungsdokument festgehalten, aber wir dachten, dass viele unserer Arbeitskräfte dagegen sein würden. Wir müssen sehr sensibel damit umgehen, dass viele Menschen an der Migration partizipieren wollen.

Dies ist die gekürzte Version eines Interviews, das in voller Länge in der Zeitschrift »Luxemburg. Gesellschaftsanalyse und linke Praxis« erscheinen wird.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.