- Kultur

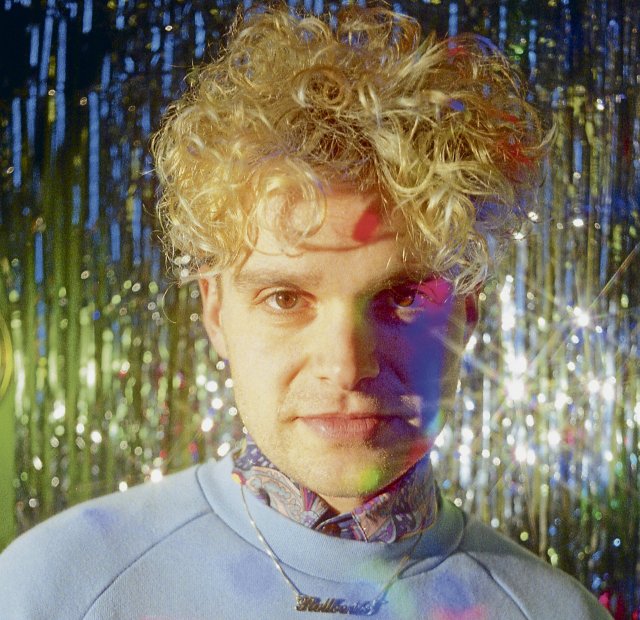

- Helge Schneider

»The Klimperclown«: Wer warum fragt, hat schon verloren

Mit dem Film »The Klimperclown« gratuliert sich Helge Schneider selbst zu seinem 70. Geburtstag

Es gibt ein altes und zugegebenermaßen etwas abgegrabbeltes, nichtsdestotrotz aber wahres Sprichwort: Das besagt, das Leben schreibe die besten Geschichten. Der Entertainer und Musiker Helge Schneider würde dem wohl ohne zu zögern beipflichten. Kürzlich erzählte er, als Heranwachsender habe er viele Nachmittage in Fußgängerzonen verbracht – in »diesen Eduscho-Läden, die es heute nicht mehr gibt«. Dort habe er den Leuten einfach zugehört und dadurch eher zufällig Inspiration für seinen kreativen Output gesammelt. Heute nennt er diese Jahre sein »Eduscho-Studium«.

Und tatsächlich basiert sein Werk, das den Klamauk gewissermaßen zur obersten Richtlinie erhebt, im Grunde genommen auf dem einfachen Prinzip der Mimikry. Schneider mimt Wortfindungsstörungen, Dialekte, irritierende wie irritierte Blicke, skurrile Alltagsgewohnheiten und regionale Sonderbarkeiten, dreht sie durch den Schneider’schen Fleischwolf der Absurdität und verdichtet sie so zu großer Kunst – auch wenn er sein Wirken natürlich nie so nennen würde. Mal agiert er dabei als Schauspieler und Regisseur, mal als Entertainer und Komiker, mal als bildender Künstler und Schriftsteller, vor allem aber: als Musiker.

Zum Thema: Arbeiten und spielen – Der Musiker und Entertainer Helge Schneider ist jetzt 70 Jahre alt

Schon früh hat er das Klavierspielen erlernt, mit fünf Jahren spielte er bereits Stücke von Beethoven. Später, als Jugendlicher, entdeckte er den Jazz für sich, der bis heute sein musikalisches Elixier darstellt. Als junger Erwachsener studierte er für zwei Semester Musik, doch brach dann ab. Der anarchische Freigeist Helge und die piefig-akademische Welt der frühen Siebziger, das passte nicht so recht zusammen. Stattdessen schlug er sich als freier Musiker durch und jobbte nebenher als Landschaftsgärtner, Straßenfeger und Dekorateur.

Nachdem er über viele Jahre zu einem für den westdeutschen Underground durchaus prägenden, dem Mainstream aber weitgehend unbekannten Hybridkünstler wurde, folgte Anfang der Neunziger mit dem berühmten Hit »Katzeklo« aus dem Album »Es gibt Reis, Baby« eher unfreiwillig der kommerzielle Durchbruch. Doch Schneider misstraute dem Erfolg – während er Jazz spielen wollte, erwartete sein Publikum Klamauk. Zunehmend fühlte er sich eingeengt und zog sich schließlich für einige Jahre von der Bühne zurück. Öffentliche Erwartungshaltungen waren ihm stets ein Graus. Wenn es sie schon gibt, dann dienen sie für ihn lediglich dem Zweck, sie zu brechen.

Doch ein Leben ohne Bühne schien Schneider zwar möglich, aber sinnlos. So kehrte er schon bald wieder ins Licht der Öffentlichkeit zurück. Und es scheint, dass er mit seinem mutmaßlich unvermeidlichen Erfolg mittlerweile seinen Frieden gefunden hat. Seine Konzerte sind regelmäßig ausverkauft, ein Jahr mit 100 Live-Terminen ist eher die Regel denn die Ausnahme. Ein Grund dafür ist seine offensichtliche Ruhelosigkeit. Ein anderer die prekäre Lebenssituation des solo-selbstständigen Künstlers: Dem ARD-Magazin »Brisant« eröffnete er vor zwei Jahren, sein unermüdliches Konzertpensum sei auch seiner chronischen Geldknappheit geschuldet.

Womöglich kam ihm daher auch das Angebot der ARD, anlässlich seines 70. Geburtstages eine autobiografische Filmdokumentation zu drehen, nicht ganz ungelegen. »The Klimperclown« heißt der Film, den er mit seinem langjährigen musikalischen Partner – dem Gitarristen Sandro Giampietro – gedreht hat und der seit Kurzem in der ARD-Mediathek sowie in ausgewählten Kinos läuft. Wer Schneider indes kennt – und das sind ja eigentlich alle -, ahnt wohl bereits, dass er sich zu einem linear erzählten, in den warm-wohligen Schleier der Authentizität gewickelten Streifen nicht würde hinreißen lassen.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

So vermischen sich im Film Realität und Fiktion, Sinn und Unsinn, Wahres und Falsches. Und dennoch: Gemessen an der Erwartungshaltung an einen neuen Helge-Schneider-Film ist »The Klimperclown« beinahe sentimental geraten. So präsentiert er dem Publikum etwa frühe Videoaufnahmen und Fotos, die ihn im familiären Umfeld mit seinen Eltern und Schwestern in Mühlheim an der Ruhr – seiner Heimatstadt – zeigen.

Ebenfalls zu sehen sind rare Livemitschnitte aus jener Zeit, in der Schneider als nahezu unbekannter, anarchischer Kleinkunstkünstler durch die Lande streifte. Andere Szenen zeigen ihn in privater Interaktion mit Freunden, etwa dem Schlagersänger Peter Kraus oder dem Filmemacher und Schriftsteller Alexander Kluge. Letzterer erzählt an einer Stelle von der Schwierigkeit des Journalisten, Schneider zu fassen zu kriegen: »Fragen, die man dir absichtlich stellt – das merkst du, und dann antwortest du nicht.«

Diese Beobachtung lässt sich auch auf andere Teile des Films übertragen: In einer skurrilen Szene inszeniert sich Schneider im Training als zukünftiger Profiboxer, in einer anderen wird seine Geburt nachgestellt. Gerade diese unvermittelte, rasante Gegenüberstellung von Realität und Fiktion macht den Unterhaltungswert des Filmes aus. Eine Form der Sinnhaftigkeit stellt sich dabei natürlich nicht ein, aber das wäre auch eine geradezu irreführende Erwartungshaltung. Denn wer warum fragt, hat bei Helge Schneider schon verloren.

Verfügbar in der ARD-Mediathek und in ausgewählten Kinos.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.