- Kultur

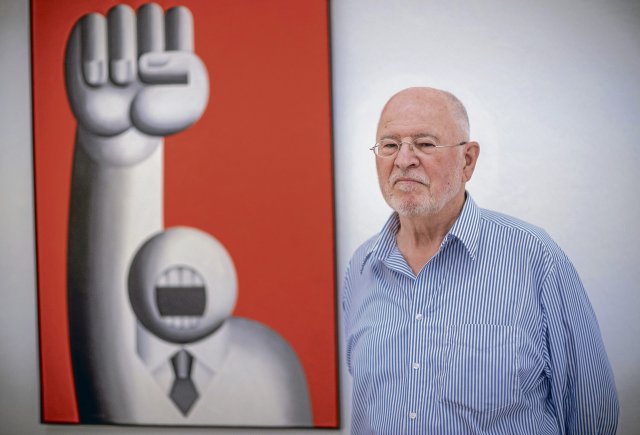

- Hans Ticha

Monster lächeln

Dem bildenden Künstler Hans Ticha zum 85. Geburtstag

Von Christoph Hein gibt es den ebenso bösen wie schönen Satz: »Das härtere Klima bringt die schöneren Blumen hervor. Das spricht nicht für das härtere Klima, Kunst ist eine seltsame Pflanze.« Wie seltsam, das sieht man an den Bildern von Hans Ticha. Er war wohl der einzige Pop-Art-Künstler der DDR, aber einer von bodenlosem Realismus. Den in der DDR gängigen Begriff des Agitprop konterte er ironisch mit seiner »Agit-Pop«. Was ihn – gestern wie heute – am meisten provoziert, sind die Hoch-Rufer, die bestellten Jubler, die Schön-Redner vor ihren jeweiligen Herrn. Da wird aus dem Gesicht eine Fratze, oder gleich eine leere Fläche, jedes Lachen lässt hier schaudern.

Ticha war und ist bekennender Außenseiter. Keiner, der irgendwo mitmarschiert. Die heile Fassade lügt immer, weiß er, und wer da mitspielt, vermag am Ende nicht mehr Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Wo ist das Kind, das wie in »Des Kaisers neue Kleider« zu rufen wagt: »Aber er ist doch nackt!« Dieses Kind ist Ticha. Seine Bilder rufen immer laut und stoßen dabei auf taube Ohren. Es sind Ikonen des Widersinns. Man könnte auch von jener Farce sprechen, in der lauter Monster auftreten, die aus Ideologie, Gier und Machtinteresse gemacht sind. Aus seinen häufig mit Harmlosigkeit getarnten Sport- oder Freizeitbildern blicken uns dennoch Ungeheuer entgegen. Sie kommen als Albtraum über uns, wie er aus einem friedlich scheinenden Sommertag mit zerstörerischer Militanz hervorbricht.

Tichas Bildsujets sind populär, so sehr, dass es erst irritiert, dann verstört, dass da in ihnen ein böser Geist umhergeht, der durch jeden hellen Schein einen dunklen Strich macht. Dahinter lauern die Dämonen. Diese sind für Ticha immer anwesend, wenn er auf die DDR blickt. Doch auch über ihr Ende hinaus gespenstern sie.

Das Abseits lag von Geburt an, am 2. September 1940 in Tetschen-Bodenbach, als Last auf seinen Schultern, die er aber leicht zu nehmen beschloss. Die Provinz ließ Ticha den schalen Glanz der Metropolen deutlicher sehen. Nach dem Abitur in Schkeuditz folgte ein Pädagogikstudium in Leipzig, dann kam er als Lehrer nach Lindenthal bei Leipzig. Nun wurde es doch zu viel an Provinz. 1965 begann er an der Kunsthochschule Weißensee zu studieren und lebte ab 1970 als Maler und Buchgrafiker. Die Malerei ernährte ihn nicht, zu seinem Glück gab es die in der DDR blühende Buchgrafik. Schnell erkannten Verlage sein Talent, den Bildausdruck bis auf die Spitze zu treiben, ohne dass es Karikatur geworden wäre. Es waren immer Ikonen des Absurden.

Ein heute viel gesuchtes Highlight war Karel Čapeks Roman »Der Krieg mit den Molchen« von 1936, der 1987 von Ticha illustriert im Aufbau-Verlag erschien. Was hier mal flächig getuscht, mal collagiert mit Fotomaterial, mal als Spiel mit Buchstaben und Zahlen zusammentrifft, das gibt dem Ganzen etwas von einem Dschungel, in dem gefährliche Raubtiere lauern. Ticha montiert die Bilder popkunstartig, als ginge es um Werbung für ein neues Waschmittel. Aber das ist bewusste Irreführung.

Immer neue Linien, die überschritten – und damit zurückgelassen – werden wollen, hat das nicht einen sportiven Charakter? Für Hans Ticha durchaus. Er orientiert sich dabei an der östlichen und westlichen Moderne der 20er Jahre. Da treffen El Lissitzkys Rosta-Fenster auf Donald Duck und das in den frühen 70er Jahren in der DDR! Eine explosive Mischung.

Ticha nimmt die Arbeit für Verlage als Herausforderung, sucht nach neuen technischen Möglichkeiten. Seine Bildschöpfungen sind die eines modernen Alchimisten: »Ich hatte jede der Farben schwarz auf eine Folie gezeichnet, diese doppelt auf Film umkopiert und die Filme bearbeitet.« So entstehen dann seine Piktogramme. Kunst ist keine Geheimschrift, aber eben doch für den Betrachter eine erst noch aufzuschließende Suchbewegung nach neuen Ausdrucksformen. Die befremden mitunter.

Es gibt zweierlei Ironie. Die Hegel’sche Ironie des Weltgeistes kommt von oben, die romantische, die zur Notwehr des Einzelnen gegen eine übermächtige Außenwelt wird, von unten. Auch Ticha gehört seinem Ursprungsimpuls nach zu diesen Romantikern, bei denen jedes Lachen ein Weinen über die hoffnungslosen Verhältnisse birgt.

Ebenfalls eine, nun bittere, Ironie war es für Ticha, dass er, der Außenseiter, nach 1990 mit den Repräsentanten des DDR-Kunstbetriebs in einen Topf geworfen wurde: in durchaus denunziatorischer Absicht. Die Ausstellung »Aufstieg und Fall der Moderne« von 1999 in Weimar ließ ihn an die neuerliche Heimsuchung durch jene Gespenster glauben, wie sie bei Goya der Schlaf der Vernunft hervorbringt. Ticha reagiert empört: »Diese westlichen Ausstellungsmacher, längere Zeit schon in den Ostländern tätig, fühlten sich jedoch berufen, das erste Mal seit der Ausstellung ›Entartete Kunst‹ eine Rückschau zu Diffamierungszwecken zu veranstalten. Das war ein ›Rückblick‹ auf die DDR-Malerei, gezeigt in einem verrotteten Nazibau, in räumlicher Nähe und Zuordnung zur Nazi-Kunst, die Auswahl ohne Kriterien (der ›Ausstellungsmacher‹ hatte sich wahllos 500 Stück DDR-Kunst kommen lassen), ramschige Hängung in drangvoller Enge auf faltiger Müllfolie und das alles in einer riesigen, kaum beleuchteten Halle. Ein Event.«

Auch Ticha wird in dieser Ausstellung verhöhnt. Sieht man auf seinen Bildern nicht rote Fahnen und Funktionäre bei Massenveranstaltungen, Soldaten im Stechschritt, geballte Fäuste und ebensolche Gesichter? Ein klarer Fall von Agitation! Nicht nur Ticha fragte sich da, ob diese Ausstellungsmacher denn schon blind geboren seien. Aber wie immer, man sieht nur, was man schon weiß. Die DDR-Funktionäre hatten panische Angst davor gehabt, ironisiert zu werden. Nachgeahmt in ihren bombastischen Worthülsen, der hohlen Selbstinszenierung der Macht. Doch nun das Verblüffende, das höchst Fatale: Im Westen verstand man diese Form von Ironie offensichtlich nicht. Hier sagt man, was man meint, ist klar dafür oder ebenso klar dagegen. Ist das nicht lobenswert? Vielleicht für den Alltag, aber nicht für die Kunst.

Das artifiziell ausgefeilte Dazwischen musste nicht nur Ticha erfahren, fehlt vielen im Westen, die auch nie »zwischen den Zeilen« zu lesen gelernt haben. Doch Ticha wäre nicht Ticha, wenn er das nicht als Stoff für neue Bilder nehmen würde.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.