- Kultur

- Genosse Shakespeare

Archäologie des Theaters

Brechts Bruder und Shakespeares Enkel: Jean-Luc Godards »King Lear«

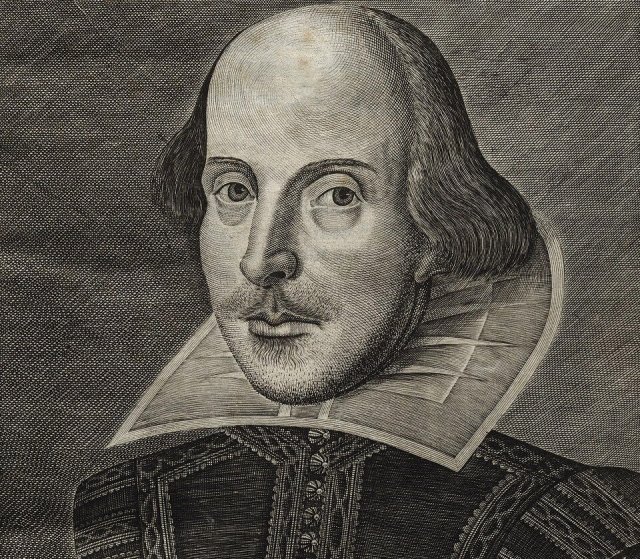

Nicht viel seltener, als man ihm auf den Theaterbühnen der Welt begegnet, kann man den Genossen Shakespeare über irgendeine Leinwand rauschen, in irgendeinem Fernsehapparat flimmern sehen. Das tut seinem Werk nicht immer gut. Zu oft wird man durch Kostümfilmchen nach Shakespeare drangsaliert, muss man hohles Pathos, entpolitisierten Kitsch sowie Verflachung und Verniedlichung durchstehen.

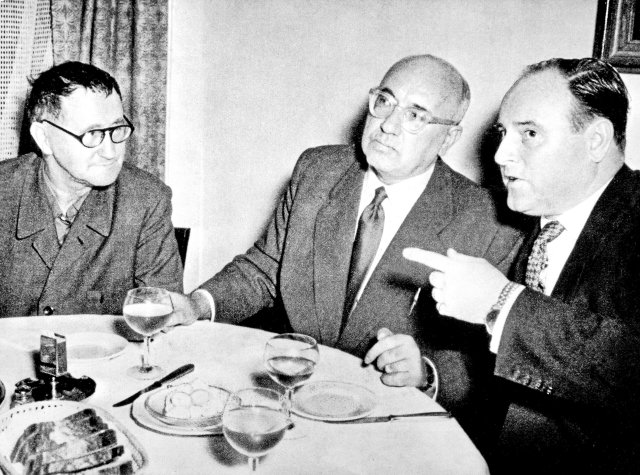

Hört man den Namen Jean-Luc Godard, denkt man sicher nicht zuerst an das elisabethanische Theater. Godard, dessen Todestag sich in diesem Monat zum dritten Mal jährt, ist vielmehr eng verbunden mit dem dialektischen Theater eines Bertolt Brecht. Dessen künstlerischen Zugriff übersetzte er für den Film und für eine neue Zeit.

Und doch findet sich in der schwer überschaubaren Filmografie Godards ein Streifen mit dem Titel »King Lear« aus den 80er Jahren, einer Zeit, die nicht als die glanzvollste im Schaffen der Filmikone gilt. Auf der Besetzungsliste stehen der Schriftsteller (und Gelegenheitsfilmemacher) Norman Mailer, der Regiestern des US-amerikanischen Theaters Peter Sellars, Hollywoods Vorzeigespaßmacher Woody Allen und Godard selbst.

Wie es euch gefällt: Alle zwei Wochen schreibt Erik Zielke über große Tragödien, politisches Schmierentheater und die Narren aus Vergangenheit und Gegenwart. Inspiration findet er bei seinem Genossen aus Stratford-upon-Avon.

Alle Kolumnen finden Sie hier.

In seiner Werkbiografie zu Jean-Luc Godard beschreibt der Filmkritiker Bert Rebhandl, wie dieser und seine frühen Zeitgenossen vom sowjetischen Kinopionier Sergej Eisenstein inspiriert waren. Man gedachte, das Eisenstein’sche Erbe fortzusetzen – und doch kannte man nicht die Filme selbst, sondern nur die schriftlichen Auseinandersetzungen damit. So führte man etwas praktisch fort, von dem man nur eine aus der Theorie erwachsene Vorstellung hatte.

Eine ganz ähnliche Situation finden wir in Godards »King Lear« vor. Nach einer atomaren Katastrophe – die Welt stand noch unter unmittelbarem Eindruck der Ereignisse in Tschernobyl – scheinen die kulturellen Wurzeln aus der Vergangenheit gekappt. William Shakespeare junior der Fünfte, ein Nachfahr unseres Genossen, gräbt für uns die Toten aus, wie es Heiner Müller einst forderte.

Auch seinen Shakespeare liest Godard mit Brecht. Die Zwischentitel, die Erzählstimme (die von ihm selbst im einnehmend holprigen Englisch gesprochen wird) und die Absage an jeden stumpfen Psychologismus geben Zeugnis davon. Nach dem Dekonstruktivismus, einem eitlen Hobby linker Intellektueller in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, muss eine Phase des Wiederaufbaus folgen.

Wer ist dieser Lear? So fragen die Leinwandantihelden. Mühevoll versuchen sie Referenzen wiederherzustellen, sich eine Handlung zu erschließen, ein Drama sich entwickeln zu lassen. Godard macht klar, woran das Hollywood-Biedermeier krankt und warum es an Shakespeare so oft scheitern muss. Dass das Shakespeare-Theater aber mehr ist als hübsch aufgesagte Verse, muss man ebenfalls einsehen. Nach Stratford führt nur ein schwieriger Weg. Und das Globe finden wir heute vielleicht eher im Kino (der hellsichtige Godard würde heute wohl sagen: auf Tiktok): nicht selbstverständlich, aber als eine Volkskunst mit, für und – vor allem – gegen das Volk.

Godard musste sich in seiner Anfangszeit als Filmtheoretiker und Filmpraktiker seinen Eisenstein selbst erfinden. Und auch Shakespeare wird man in apokalyptischen Zeiten (denen wir uns heute wieder erdrückend nahe fühlen dürfen) so auferstehen lassen müssen, wie es ihn nie gegeben hat. Mitsamt seinem dramatischen Personal: den Narren und gescheiterten Helden, wenig gescheiten Königskindern und grausam liebenden Töchtern und Vätern.

Der Untergang der Kultur mag noch so verbrecherisch wirken, tröstlich ist doch die Robustheit ihrer Lichtgestalten: Shakespeare und Brecht und Godard werden fortleben, losgelöst von engen Zeiträumen und allzu begrenzten Horizonten. Auch das Theater wird überdauern, vielleicht in anderen Räumen.

»Aus nichts wird nichts«, lässt Shakespeare seinen Lear sagen. Godard wusste realistisch einzuschätzen: »Ich bin eine Legende.«

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.