- Kultur

- Sozialistische Sozialforschung

Friedrich Engels war ein Verräter seiner Klasse

Ein Meilenstein: Vor 180 Jahren veröffentlichte Friedrich Engels »Die Lage der arbeitenden Klasse in England«

Selten besitzen Ideen Bodenhaftung. Sowie sie im Kopf geistern, frönen sie ihrem Glasperlenspiel, ob in Universitäten, Parlamenten oder auf dem deutschen Buchmarkt. Wenn Ideen aber doch einmal von der Schwerkraft der Straße auf die Füße gestellt werden, verwandeln sie sich in eine Kritik im Handgemenge. Sie schließen sich zusammen mit dem alltäglichen Klassenkampf von unten. So entstehen große Werke. Ein Musterbeispiel ist »Die Lage der arbeitenden Klasse in England« von Friedrich Engels, dem damals 25-jährigen Unternehmersohn aus Barmen. Vor 180 Jahren erschien sein erstes Buch in Leipzig im Verlag von Otto Wigand.

Sackgasse der deutschen Intelligenz

Als Engels ein junger Erwachsener war, wurde die Gesellschaft von revolutionären Gärungen geprägt. Die 1840er Jahre bilden den Vorabend bürgerlich-liberaler Umwälzungen in Europa. Sie kündigen das Ende der Restaurationsperiode vom Wiener Kongress an. Dabei existiert Deutschland nicht als Staat, beziehungsweise nur im Denken und Dichten. Philosophie wird eine Ersatzhandlung für Politik. Zwischen Kleinstaaterei, wirtschaftlicher Rückständigkeit, einem Dasein als politischer Verfügungsmasse mitten in Europa und mit Friedrich Wilhelm IV., einem »Romantiker auf dem Thron« in Preußen, tritt zugleich die direkte Wirkungsgeschichte der klassischen deutschen Philosophie in ihre Schlussphase. In dieser Situation denkt und dichtet auch der junge Engels, vor allem im Streit um Hegels Religionsphilosophie.

Während die Althegelianer Hegels Gottesbegriff als ultimative Bejahung des Christentums und des preußischen Staates verteidigten, sahen die Junghegelianer in Hegels Gott die Achillesferse der gesamten Hegel’schen Philosophie. Mit deren Kritik sollte die Beseitigung der herrschenden Zustände zusammenfallen, frei nach der Redensart, dass der Fisch vom Kopf her stinkt. Wer aber den Fisch fangen konnte, ob der kritische Kritiker mit seiner »Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel« (Bruno Bauer), der Einzige mit seinem Eigentum (Max Stirner), der Volkserzieher mit seinen Jahrbüchern (Arnold Ruge) oder der Himmelsstürmer mit der Liebe zur menschlichen Gattung (Ludwig Feuerbach) sein sollte – im Streit darüber geriet die deutsche Intelligenz in eine Sackgasse.

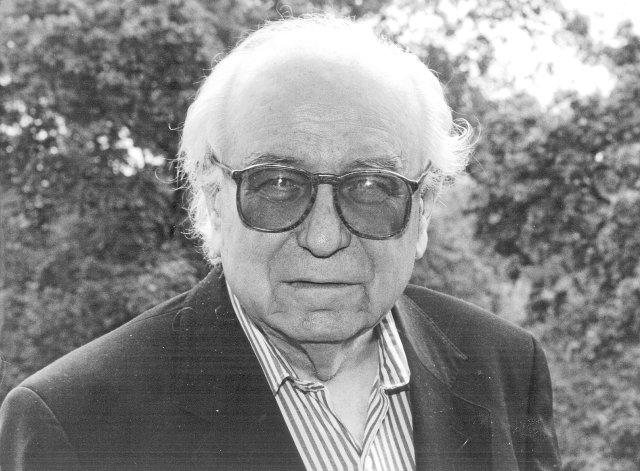

Die Revolution 1848 formierte sich in Deutschland vor allem in den Köpfen einer philosophischen Vorhut, mittendrin der am 20. November 1820 in Barmen geborene Friedrich Engels. Aufgewachsen im Glanz und Elend der preußischen Industriemetropole Wuppertal war sein Vorschlag so simpel wie dialektisch: Nur die Hungrigen können den Fisch fangen. Es ging nicht darum, wer die Unterdrückten befreien kann, sondern darum, wer die Unterdrückten sind, die sich nur selbst befreien können.

Weder Helden noch Opfer

Der Aufenthalt vom November 1842 bis August 1844 in England war eine Schlüsselerfahrung für Engels. Während er in Chorlton-on-Medlock in Manchester wohnte, um seine kaufmännische Ausbildung in der Baumwollspinnerei seines Vaters Ermen & Engels abzuschließen, studierte er die Lebensbedingungen des englischen Proletariats. Er erkannte, dass diese Klasse in jeder Gesellschaft entstehen wird, in der der Kapitalismus herrscht, nämlich auf kurz oder lang in jedem Land.

Die Lehrjahre im Epizentrum des neuen Wirtschaftssystems schlugen sich in seiner publizistischen Tätigkeit nieder. Bis Mitte 1842 schreibt er über den Pietismus, über Schellings Offenbarungsphilosophie und über Volksbücher, ab Ende 1842 beginnt er über Korngesetze, englische Geschichte und den Kommunismus in Frankreich zu schreiben. 1844 erscheint dann die Programmschrift »Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie«, die das Privateigentum als zentrale Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft herausstellt. Ein Jahr danach folgt: »Die Lage der arbeitenden Klasse in England«. Engels widmet es der englischen Arbeiterklasse. Statt Kapitalist zu werden, wurde er Kommunist und Revolutionär, ein Verräter seiner Klasse.

In diesem Buch stellt er Bezüge zwischen der Geschichte Englands und der Entstehung des Proletariats als selbstständige Klasse her. Er verknüpft technische Fortschritte wie die Spinn- und Dampfmaschine mit den Lebensbedingungen der Arbeiter, Frauen und Kinder in den »Cottages«, den ghettoähnlichen Wohnquartieren.

Engels beschreibt Manchester und andere Industriestädte Englands als Architekturen klassengesellschaftlicher Segregation. Feuchte Kellerwohnungen, Epidemien in den Arbeitervierteln, Gewalt, Prostitution und Alkoholismus in Arbeiterfamilien – diese Phänomene bringt er mit der ökonomischen Konkurrenz der Arbeiter unter sich, den Wirtschaftskrisen und der Migration aus Irland in Verbindung. Das stellt er nicht als Betriebsunfall dar, sondern als die Ordnung der bürgerlichen Klasse, die aus der Lage der Ausgebeuteten ihren Profit schlägt.

Zudem begibt er sich in die verschiedenen Schichten. Er analysiert die Gemeinsamkeiten zwischen Näherinnen und Landarbeitern und stellt die Unterschiede zwischen Webern und Bergleuten heraus, vor und hinter dem Betriebstor. Auch geht er auf die feinen Unterschiede in der Kleidung und der Ernährung ein. Schließlich konfrontiert er die Arbeiterbewegung und die Streiks mit den Ansichten der Bürgerlichen und entlarvt die Debatten über die Armengesetze als Heuchelei. Im Ergebnis entsteht ein Gesamtbild der proletarischen Existenz als werdende Klasse innerhalb der kapitalistischen Ausbeutungsmaschine.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Hier beweist ein Beobachter Realitätssinn. Engels schildert die Wirklichkeit als widerstreitende Einheit materieller Interessen. Damit findet er eine radikale Ausgangslage für eine Theoriearbeit, die aufhört, bedeutungslos zu sein und für eine politische Praxis, die aufhört, blind zu sein. »Die Lage der arbeitenden Klasse ist der tatsächliche Boden und Ausgangspunkt aller sozialen Bewegungen der Gegenwart«, wie er im Vorwort zur ersten Ausgabe feststellt. Lage – das bedeutet, die Arbeiter und Armen aus den realen Herrschaftsbedingungen ihres Lebens zu verstehen, sie weder als Helden noch als Opfer zu beschreiben, ohne moralische Vorverurteilung wie es Engels tat.

Selbstkritisch zieht er die Bilanz: »Uns Deutschen vor allen tut eine Kenntnis der Tatsachen in dieser Frage not.« Dabei denkt er an den Salto mortale der deutschen Intelligenz. Jahrzehnte später ergänzt er mit einer inzwischen starken Arbeiterbewegung in Deutschland die Selbstkritik im Vorwort von 1892, dass dieses Buch »überall die Spuren der Abstammung des modernen Sozialismus von einem seiner Vorfahren – der deutschen klassischen Philosophie« habe. Gerade deshalb ist es allerdings Engels’ Verdienst, den inneren Zusammenhang zwischen Ökonomie, Geschichte, Revolution, Moderne und Arbeiterklasse als Erster freigelegt zu haben. Ohne das philosophische Begriffsarsenal wäre ihm diese Verbindung verborgen geblieben, die ihrerseits zur materialistischen Transformation der dialektischen Philosophie beitrug.

Die Mehrheitsklasse

Engels’ erstes Werk gilt als Meilenstein für die empirische Sozialforschung. Es ist auch das Grundbuch des historischen Materialismus. Karl Marx zitiert in »Das Kapital. Band I« (1867) mehrfach aus dem ersten Werk seines Freundes und Kampfgefährten. Denn es zeige, wie »tief Engels den Geist der kapitalistischen Produktionsweise begriff«. Nicht wo der Reichtum herrscht, ist die Realität. Die Realität ist an jenen Orten außerhalb des Reichtums zu finden, wo er produziert wird. Darüber hinaus bekräftigt der Untertitel, dass die Parteinahme für die besitzlose Klasse paradigmatisch beim Erkenntnisgewinn einer Gesellschaftswissenschaft ist, die auf die ganze Wahrheit zielt: »Nach eigner Anschauung und authentischen Quellen«. Schließlich dokumentiert das Buch auch Engels’ Gründe für seine politische Organisationstätigkeit. 1843 nahm er in London Kontakt mit dem »Bund der Gerechten« auf. Er und Marx werden ihn in den »Bund der Kommunisten« verwandeln.

Nach 180 Jahren fordert Engels’ Frühschrift dazu auf, als eingreifender Beobachter durch Städte wie Hamburg, Frankfurt, Berlin oder Duisburg zu laufen. Mehr noch als zu Engels’ Zeiten ist die Arbeiterklasse heute die Mehrheitsklasse, nur eben unsichtbar gemacht durch die Lohnarbeit, die Zerrbilder von RTL bis Springer-Presse und die arrogante Bevormundung der Neunmalklugen, kurz gesagt, durch die bürgerliche Klasse.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.