- Wissen

- Meeresbiologie

Schwund an der Basis der Nahrungsnetze

Dem häufigsten Mikroorganismus der Ozeane könnte es zu warm werden

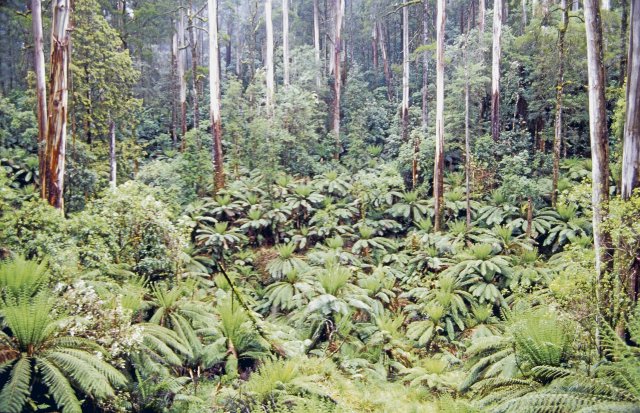

Blaualgen vermehren sich besonders bei warmen Gewässertemperaturen, wobei manche Arten toxische Substanzen absondern können. Wissenschaftlich korrekt heißen die oft einzelligen, im Wasser lebenden Winzlinge Cyanobakterien und es gibt tausende verschiedene Arten davon. Trotz der unangenehmen Eigenschaften einiger ihrer Vertreter stellen sie durch ihre Fähigkeit zur Fotosynthese und zur schnellen Bildung von Biomasse eine Grundlage des Lebens auf der Erde dar. Eine der häufigsten im Meer vorkommenden Cyanobakterienarten ist Prochlorococcus. Sie steht in den Tropen und Subtropen an der Basis des marinen Nahrungsnetzes und ist schätzungsweise für ein Fünftel der weltweiten Sauerstoffproduktion verantwortlich.

Ein Forschungsteam unter der Leitung von François Ribalet hat nun herausgefunden, dass es für den wärmeliebenden Einzeller eine Schwelle gibt, ab der es ihm offenbar zu warm wird. »Lange Zeit gingen Wissenschaftler davon aus, dass Prochlorococcus in Zukunft eine große Rolle spielen würde, aber in den wärmsten Regionen gedeiht es nicht so gut, was bedeutet, dass es weniger Kohlenstoff – weniger Nahrung – für den Rest des marinen Nahrungsnetzes geben wird«, sagt der Forschungsprofessor für Ozeanografie an der University of Washington zu den Ergebnissen der am Montag im Fachjournal »Nature Microbiology« veröffentlichten Studie. Das Forschungsteam hatte über zehn Jahre lang Proben in drei bis acht Metern Wassertiefe im tropischen und subtropischen Pazifik genommen und die Teilungsraten des darin enthaltenen Prochlorococcus untersucht. Der überraschende Befund: Die Teilungsraten sanken abrupt, wenn an der Meeresoberfläche Temperaturen von über 28 Grad Celsius herrschten.

Ausgehend von dieser Beobachtung modellierten die Forschenden die Populationsentwicklung des Mikroorganismus unter verschiedenen Klimaszenarien. Bei anhaltend hohen Treibhausgasemissionen könnte der Bestand der Einzeller in den Tropen demnach um 51 Prozent sinken, bei einem mittleren Emissionsszenario immer noch um 17 Prozent.

Cyanobakterien stellen eine Grundlage des Lebens auf der Erde dar.

Das sind vor allem schlechte Nachrichten für die marinen Nahrungsnetze in den Tropen. Dort sei das Wasser mittlerweile stellenweise so strahlend blau, weil es kaum etwas anderes enthalte als Prochlorococcus, erläutert Ribalet. Nicht sicher sind sich die Forschenden, ob bei einem Rückgang das Cyanobakterium Synechococcus an seine Stelle treten könnte, das zwar wärmetoleranter ist, aber auch mehr Nährstoffe benötigt. Und wenn dem so wäre, ob es Prochlorococcus im Nahrungsnetz ersetzen könnte. Prochlorococcus würde hingegen vermutlich weiter polwärts wandern.

Neben der Frage, ob ein anderes Cyanobakterium die Rolle von Prochlorococcus in tropischen Meeresökosystemen übernehmen kann, bleibt ungeklärt, ob dieses sich nicht doch an höhere Temperaturen anpassen könnte. Dagegen spricht sein kurzes Genom. »Prochlorococcus durchlief eine Genomstraffung und verlor viele Stressreaktionsgene, um den Ressourcenbedarf zu minimieren und gleichzeitig die Leistung innerhalb eines engeren Umweltbereichs zu optimieren«, heißt es in der Studie.

Bernhard Fuchs vom Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie, der nicht an der Studie beteiligt war, sieht bei dieser auch methodische Schwächen. Dazu zählten die auf die obersten Wasserschichten beschränkte Probenentnahme und die verwendete Messmethode. Mit der polwärtigen Ausbreitung des Cyanobakteriums könne es »noch zu einigen Überraschungen kommen, die möglicherweise einen guten Teil der negativen Auswirkungen zumindest kompensieren«, so der Mikrobiologe.

Auf die Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre würden die Änderungen bei den Photosynthese betreibenden Meeresorganismen keinen großen Einfluss haben, meint Miriam Seifert vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI), die ebenfalls nicht an der Studie beteiligt war. Auch die CO2-Aufnahmefähigkeit der Ozeane werde eher von physikalischen Faktoren beeinflusst. »Am wichtigsten sind die Studienergebnisse daher für Projektionen des zukünftigen marinen Nahrungsnetzes, da sämtliche Organismen bis hin zu Fischen und Meeressäugern von der Primärproduktion abhängig sind.«

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.