- Wissen

- Teilchenphysik

Greifbare Neutrinos

Seit rund 100 Jahren macht die Physik Jagd auf die Geisterteilchen

Wir sitzen gerade mittendrin und merken absolut gar nichts: Rund 100 Billionen Neutrinos passieren pro Sekunde unseren Körper, unsere vier Wände und die ganze Erdkugel. Denn die neutralen Teilchen mit verschwindend kleiner Masse (die man bis heute nur eingrenzen, aber noch nicht bestimmen konnte) wechselwirken nur ausgesprochen ungern.

Der weitaus größte Teil der Neutrinos, die auf der Erde ankommen, haben ihren Ursprung im Zentrum der Sonne, wo sie bei der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium entstehen. Anders als die Photonen, die für ihren Weg vom Zentrum bis zur Oberfläche Hunderttausende Jahre voller Wechselwirkungen brauchen, hält die Neutrinos selbst ein ganzer Himmelskörper nicht auf und sie liefern unveränderte Informationen aus dem Innersten unseres Zentralgestirns. Und warfen damit Mitte der 1960er Jahre gleich noch mehr Fragen über ihre Natur auf: Denn was als »Sonnenneutrino« beginnt (genauer: als Elektronneutrino) muss noch lange nicht als Sonnenneutrino bei uns ankommen. Mittlerweile weiß man, dass es Neutrinos in mehreren »Sorten« gibt, die sich ineinander umwandeln können.

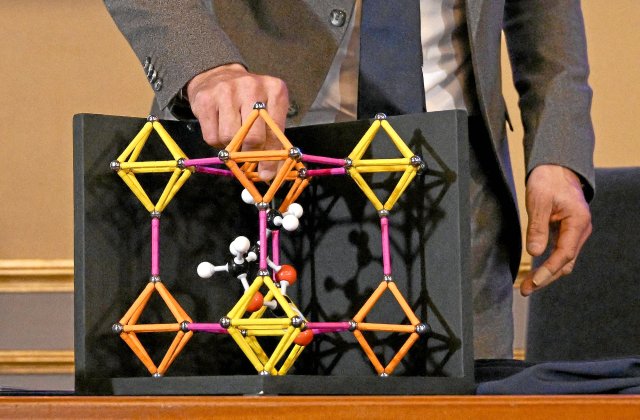

Die leichten Neutrinos lösten ab den 1910er Jahren ein sehr gewichtiges Problem der Physik, konnte das Spektrum des Betazerfalls doch nicht mit nur zwei entstehenden Teilchen beschrieben werden – ein drittes musste her! Die Idee, ein neues Teilchen einzuführen, stieß in der Physikgemeinschaft damals nicht auf uneingeschränkte Begeisterung, schließlich war man mit den drei »Bausteinen« Proton, Elektron und Photon ganz zufrieden. Und dann sollte man das neue Teilchen, später Neutrino genannt, noch nicht einmal richtig detektieren können!

Schon in den 30er Jahren berechnet

Physiker hatten schon in den 1930er Jahren den sogenannten Wirkungsquerschnitt des Neutrinos berechnet, der angibt, wie oft Teilchen bestimmter Energie mit anderen wechselwirken. Der unvorstellbar winzige Wert schien einen Nachweis zuerst in unrealistische Ferne zu rücken, doch aus dem ersten Schreck wurde schnell Jagdfieber. Es wurde klar: Möchte man den Zusammenstoß der Neutrinos mit anderen Teilchen doch registrieren, braucht es neben hochpräzisen Detektoren auch richtig viel »Substanz«, die für Wechselwirkungen zur Verfügung steht.

Raymond Davis nutzte in den 1960er Jahren zum Nachweis der Sonnenneutrinos gut 600 Tonnen Tetrachlorethylen, das nicht nur ein effizientes Lösungsmittel in der Textilindustrie ist, sondern auch eine Lösung zum Nachweis von Sonnenneutrinos sein sollte. Das war es – aber die genannten »Umwandlungen« der Neutrinos stellten Wissenschaftler die nächsten Jahre noch vor zahlreiche physikalische Probleme.

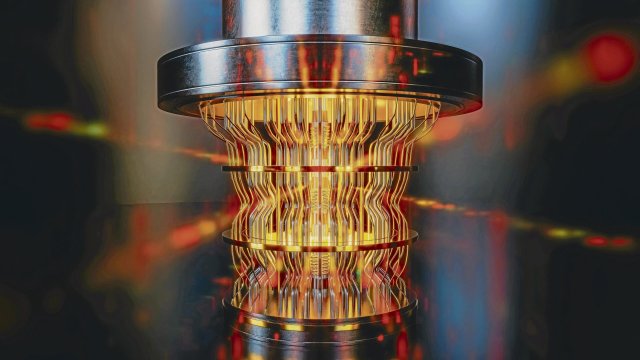

Detektoren arbeiten mit Wasser und Eis

Moderne Neutrinodetektoren nutzen mittlerweile andere Detektormaterialien: Der japanische »Super-Kamiokande« etwa ist mit 50 000 Tonnen hochreinem Wasser gefüllt, »Ice Cube« am Südpol bietet Neutrinos einen Kubikkilometer natürliches Gletschereis zur Wechselwirkung an, und »KM3Net« nutzt einen Kubikkilometer Wasser in der Tiefe des Mittelmeers. Letzterer hat schon vor seiner kompletten Fertigstellung ein beeindruckendes Ergebnis geliefert: Das Neutrinoobservatorium detektierte 2024 das bisher energiereichste gemessene Neutrino.

Erst im August 2025 hat mit »Juno« ein chinesischer Neutrinodetektor seinen Betrieb aufgenommen: 7000 Meter unter der Erde gelegen und mit 20 000 Tonnen Detektorflüssigkeit aus organischen Kohlenwasserstoffen gefüllt, soll das Instrument helfen, die Masse und das Verhalten der Teilchen besser zu verstehen.

Und dann gaben Neutrinos im Jahr 1987 auch noch den Startschuss für einen ganz neuen Zweig der Astronomie: In 168 000 Lichtjahren Entfernung beendete ein massereicher Stern sein Leben in einer spektakulären Supernovaexplosion, bei der neben Strahlung und Masse auch gewaltige Mengen an Neutrinos ausgestoßen wurden. Von den geschätzten mehreren Billiarden Neutrinos strömte ein Teil auch Richtung Erde – bis ein Dutzend von ihnen im Kamiokande-Detektor (dem Vorgänger von Super-Kamiokande) nachgewiesen wurde und so den Grundstein für die Neutrinoastronomie legte.

Eine Reise durch die Neutrinophysik

Wer nun mehr über das »Geisterteilchen« und insbesondere auch über die vielen brillanten Köpfe hinter den Neutrino-Entdeckungen erfahren möchte, den nimmt der renommierte Physiker Christian Spiering mit auf eine Jahrhundertreise der Neutrinophysik. In seinem neuen Buch »Das seltsamste Teilchen der Welt – Auf der Jagd nach dem Neutrino« schafft Spiering, womit sich das Neutrino so außerordentlich schwertut: eine enge Verbindung zu sieben »Hauptdarstellern« zu schaffen, bekannten Physikerinnen und Physikern, die sich um die Neutrinos auf beeindruckende Art und Weise verdient gemacht haben. Sie alle, ihre Arbeiten und die weltpolitischen Umstände, unter denen sie forschten, bringt der Autor Leserinnen und Lesern in den verschiedenen Kapiteln näher.

Zum Beispiel Lise Meitner, die sich als Frau späte Ehrungen als herausragende Experimentatorin beharrlich und mit viel Gegenwind erarbeiten musste; Wolfgang Pauli, der mit seinen genialen Gedankenblitzen der theoretischen Physik genauso zugetan war wie eher handfesten Aspekten des Lebens oder Fred Reines mit einer schier endlos erscheinenden Liste an Ideen zur erfolgreichen Jagd auf Neutrinos und andere Teilchen. Auch Bruno Pontocorvo, einem der ersten, der Ideen von verschiedenen Neutrino-Sorten äußerte, den Astrophysikern John Bahcall und Raymond Davis sowie Masatoshi Koshiba mit Kamiokande werden jeweils spannende Kapitel gewidmet.

Kurze Episoden aus der langen Karriere Spierings, der unter anderem an dem weltbekannten Neutrinodetektor Ice Cube arbeitete, machen die Arbeit mit dem Geisterteilchen greifbar.

Auch Leserinnen und Leser, die nicht allzu vertraut mit der Kernphysik sind, können gut folgen: Wenige Fachausdrücke fügen sich leicht verständlich, dabei aber stets präzise in den Text ein; Erläuterungen und Beispiele machen die Bedeutsamkeit der physikalischen Entdeckungen nachvollziehbar. Und wer ein bisschen tiefer in der Physik-Materie drin steckt, kann auch noch etwas Neues lernen oder entdeckt Bekanntes aus einem anderen Blickwinkel.

Christian Spiering: Das seltsamste Teilchen der Welt. Hanser, 336 S., geb., 28 €.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.