- Gesund leben

- Hilfe für Traumatisierte

»Unsere Schreibtherapie ist ein Notfallkoffer«

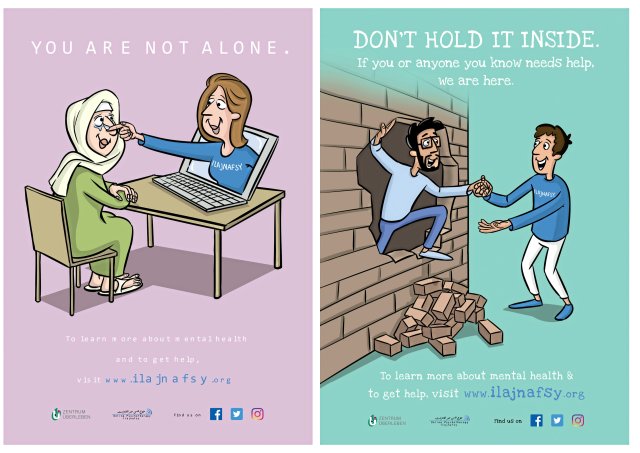

Das Berliner Zentrum Überleben organisiert psychologische Hilfe für Menschen im arabischsprachigen Raum

Jeden Monat nutzen Hunderte von Menschen aus dem arabischen Sprachraum die Online-Schreibtherapie »Ilajnafsy«. Wie muss man sich eine solche Therapiesitzung vorstellen?

Es sind keine klassischen Sitzungen, wie man sie von einer Videoschalte oder einem Praxisraum kennt. Unsere Therapie läuft schreibbasiert und zeitversetzt ab. Zu Beginn erhalten die Teilnehmenden einen Willkommensbrief von ihrem*ihrer Therapeut*in. Dann beginnt der eigentliche Prozess mit Schreibaufgaben. Die Patient*innen beantworten diese im Online-Portal in Briefen. Themen sind etwa: Wann haben Sie erstmals depressive Symptome bemerkt? Was genau war das traumatische Erlebnis? Die Therapie umfasst in der Regel acht Sitzungen mit jeweils zwei Briefwechseln pro Woche. So ist man nach vier bis sechs Wochen fertig. Unsere Schreibtherapie ist ein Notfallkoffer und ersetzt keine intensivere Hilfe.

Für wen ist die Therapie gedacht?

Hauptzielgruppe sind Menschen mit Kriegs- und Krisenerfahrungen, die Traumata oder Depressionen entwickelt haben. Außerdem richten wir uns an Überlebende von Folter. Sie sind aber schwer erreichbar. Und wir arbeiten mit Frauen zusammen, etwa aus Ländern wie Saudi-Arabien. Sie leben nicht in einem Kriegsgebiet, leiden aber unter Einschränkungen im Alltag, fehlender Bewegungsfreiheit oder Erfahrungen sexualisierter Gewalt. Allen gemeinsam ist: Sie haben vor Ort keinen Zugang zu adäquater Psychotherapie.

Sophie Clever ist promovierte Psychologin und Projektkoordinatorin bei »Ilajnafsy«. Vorher bot sie an einer Schule in Palästina Beratung, Supervision und Schulungen an. Gelegentlich arbeitet sie als freiberufliche Dozentin zu Trauma- und Konfliktsensibilität.

Worüber schreiben die Patient*innen?

Sehr detailliert über ihre Erlebnisse, Gefühle und Beziehungen. Die Schreibaufgaben basieren auf standardisierten Vorlagen mit Freitextfeldern. So bleibt Vergleichbarkeit gewahrt, und dennoch kann individuell auf die Symptomatik eingegangen werden. Manche empfinden das als etwas »standardisiert«, andere sind dankbar, weil viel erklärt wird – etwa, dass ihre Reaktionen typisch für das jeweilige Störungsbild sind.

Wer führt eine solche Therapie durch?

Wir arbeiten mit Honorarkräften, die wir für »Ilajnafsy« weitergebildet haben. Alle sind arabische Muttersprachler*innen. Wir haben zurzeit drei Teams: fünf Therapeut*innen im »Zentrum Überleben« in Berlin, die selbst als Geflüchtete hierherkamen, sieben in Ägypten, und seit Kurzem vier in der Region Nablus in Palästina. Viele von ihnen haben bereits in Syrien oder anderswo im Gesundheitsbereich gearbeitet und haben einen Hintergrund in psychosozialer Gesundheit.

Entsteht in dieser Form überhaupt ein Vertrauensverhältnis, wie es für eine Therapie unabdingbar ist?

Ja, erstaunlich gut. Interessant ist auch: Da die Patient*innen ihre Therapeut*innen nicht sehen, entstehen weniger Vorurteile, etwa wenn jemand sehr jung ist.

Können sich Teilnehmende ihre Therapeut*innen also nicht auswählen?

Sie können das Geschlecht wählen. Ansonsten werden sie randomisiert einer von zwei Behandlungsformen pro Störungsbild zugeteilt.

Wie läuft dann die Diagnostik ab?

Zunächst füllen Interessierte 18 umfangreiche Fragebögen aus. Das System prüft automatisch, ob eine Teilnahme möglich ist. Anschließend folgt ein einstündiges Interview per Videokonferenz, aber meist ohne Kamera. Dort klären wir Symptome und Eignung.

Wie stellen Sie sicher, dass die persönlichen Texte in der Internetplattform geschützt bleiben?

Das Portal läuft über europäische Server und erfüllt die hiesigen Datenschutzstandards. Zugriff haben nur Therapeut*in, Patient*in und Koordinator*in. Die Teilnehmenden geben zu Beginn ihr Einverständnis, auch Teil einer Studie zu sein – denn das Angebot ist kostenfrei und an die wissenschaftliche Begleitung gebunden. Für diese Zwecke werden aber alle Daten anonymisiert.

Wie bewerten Sie die Wirksamkeit dieser Methode?

Sie funktioniert ähnlich gut wie eine Face-to-Face-Therapie. Bei über 60 Prozent der Teilnehmenden zeigen sich nach Therapieende deutliche Verbesserungen. Die Dropout-Rate liegt zwischen 40 und 50 Prozent – ein Wert, der aber auch in der klassischen Psychotherapie nicht ungewöhnlich ist.

Von wie vielen Patient*innen sprechen wir hier?

Monatlich registrieren sich 1000 bis 1500 Menschen. Nicht alle füllen die Fragebögen aus, aber in den vergangenen sechs Wochen haben wir 550 diagnostische Interviews geführt. Zwei Drittel davon kamen in eine Therapie.

Was passiert, wenn Patient*innen während der Therapie in eine Krise geraten?

Wir haben relativ wenig Fälle, wo sich Symptome verschlechtern. Bei Anzeichen von Suizidalität greifen wir ein – etwa durch direkte Anrufe. Zu Beginn müssen Teilnehmende Notfallkontakte angeben, damit wir im Ernstfall eine Vertrauensperson erreichen können. Das klappt meist gut, auch wenn manchmal falsche Nummern angegeben werden. In Ländern wie Ägypten und Palästina haben wir zudem lokale Teams, die unterstützen können.

Sie haben erwähnt, dass Sie die Therapie im arabischen Raum an kulturelle Kontexte anpassen mussten. Können Sie ein Beispiel geben?

Bei Depression arbeiten wir mit »Aktivierungsprogrammen«: Wir erfragen, welche positiven Aktivitäten Freude bereiten. Viele europäische Beispiele – etwa ins Schwimmbad gehen, eine Radtour machen oder abends ausgehen – sind im arabischen Kontext nicht realistisch. Stattdessen suchen wir Beispiele wie: Zeit mit den Kindern verbringen, ein schönes Essen zubereiten, die Lieblingsserie schauen oder mit einer Freundin Kaffee trinken.

Wie erfahren Menschen eigentlich von Ihrem Angebot?

Viele finden uns über Google – wer »Psychotherapie auf Arabisch« sucht, landet sehr schnell bei uns. Zunehmend auch über ChatGPT. Außerdem gibt es Empfehlungen im Freundes- und Familienkreis, und wir haben mit arabischen Influencer*innen zusammengearbeitet, die über psychosoziale Gesundheit sprechen.

Ihre Therapeut*innen hören viele belastende Geschichten. Wie achten sie dabei auf sich selbst?

Wir haben zweimal im Monat Supervisionen. Zusätzlich gibt es Sitzungen, in denen es um das Wohlbefinden der Therapeut*innen geht. Das betrifft besonders das palästinensische Team: Sie führen bisher nur diagnostische Interviews, die zwar auch heftig sein können – aber weniger belastend als die Therapiebriefe. Wenn es einzelnen doch zu viel wird, können wir Fälle auch umverteilen.

Lässt sich sagen, welche Traumata in bestimmten Ländern besonders häufig vorkommen?

Auffällig ist zunächst, dass die Belastung oft deutlich stärker ist als bei Patient*innen in Europa – was angesichts der politischen und gesellschaftlichen Situationen nicht überrascht. Wenn wir fragen, welches Trauma sie erlebt haben, dann kommt oft eine ganze Liste.

Interessant ist, dass kollektive Erfahrungen – etwa Probleme an Checkpoints in Palästina oder Ausgangssperren – oft besser verarbeitet werden können, weil man sich mit anderen darüber austauschen kann – die Resilienz ist sehr hoch. Schwieriger wird es, wenn zu diesen kollektiven Belastungen ein individuelles Trauma hinzukommt, etwa eine sexualisierte Gewalterfahrung. Solche Themen sind in den betroffenen Gesellschaften meist noch stärker tabuisiert, gerade wenn Männer betroffen sind.

Gibt es inzwischen auch Angebote in Gaza?

Man kann sich natürlich von jedem Ort aus anmelden. Wir haben aber keine Kampagne begonnen, um Menschen in Gaza direkt zu erreichen. Die Situation vor Ort ist auch extrem schwierig: Stromausfälle, unterbrochene Internetverbindungen, vor allem aber das Fehlen elementarer Grundversorgung machen es nahezu unmöglich, dass Betroffene derzeit eine Online-Therapie durchhalten. Wir haben im Syrien-Krieg oder nach dem Erdbeben in der Türkei gesehen, dass solche Angebote erst greifen, wenn die unmittelbare Nothilfephase vorbei ist.

Sie haben neulich einen Kollegen aus Gaza getroffen. Was hat er berichtet?

Er schilderte das Beispiel eines Flüchtlingscamps, in dem eine Therapeutin – selbst vertrieben und in einem Zelt lebend – andere Geflüchtete betreut. Die Belastung ist enorm: Die Helfenden sind selbst traumatisiert und tragen zugleich die Verantwortung für andere. Deshalb unterstützen wir auch gezielt Fachkräfte in Gaza mit Online-Supervisionen.

Angesichts von zwei Millionen Menschen in Gaza – wer soll die Kapazitäten dafür haben, den Menschen dort auch psychosozial zu helfen?

Im Moment ist die Lage tatsächlich verheerend. Aber sobald es eine Stabilisierung gibt – wenn es einen dauerhaften Waffenstillstand gäbe, der Krieg aufhört und wieder ein Mindestmaß an Alltag möglich wird – sehen wir durchaus Chancen, mit Online-Therapie Menschen zu erreichen. Natürlich wird es neben digitalen Angeboten dringend auch weitere Strukturen brauchen, um die große Zahl an Betroffenen langfristig zu unterstützen.

Im Juli haben Sie in Kairo eine Konferenz organisiert. Worum ging es dort?

Zum ersten Mal haben wir Akteure aus Südwestasien und Nordafrika zusammengebracht, die im Bereich digitaler psychosozialer Gesundheit arbeiten – von kleinen NGOs bis hin zu großen Anbietern. Wir hatten vorher rund 100 Kontakte recherchiert, etwa 50 waren in Kairo präsent, weitere 50 nahmen online teil. Im Mittelpunkt stand der Austausch über verschiedene Modelle von Online-Therapie. Und wir hoffen, dass das weitergeht.

Wer finanziert eigentlich »Ilajnafsy«?

Zu Beginn wurde das Projekt von der Heinrich-Böll-Stiftung angestoßen. Seit vielen Jahren wird es über das katholische Entwicklungshilfswerk Misereor finanziert, mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Wäre das Projekt nicht auch für arabischsprachige Geflüchtete in Deutschland hilfreich?

Unsere Hauptzielgruppe liegt klar in der Region selbst, weil auch die Bundesmittel dafür bestimmt sind. Außerdem möchten wir nicht, dass unser Angebot als Feigenblatt dient, dass Geflüchtete hier in Deutschland keine anderen Hilfen bekommen. Dazu ist noch viel Lobbyarbeit nötig, um passgenaue Programme zu entwickeln. »Ilajnafsy« ist für Geflüchtete nur bedingt geeignet, da viele Erfahrungen, die sie auf der Flucht oder im Aufnahmeland machen, in dieser Therapieform nicht ausreichend berücksichtigt werden können.

Zum Schluss – was bedeutet »Ilajnafsy« überhaupt?

Ganz einfach: »Psychotherapie« auf Arabisch.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.