- Politik

- USA / Assata Shakur

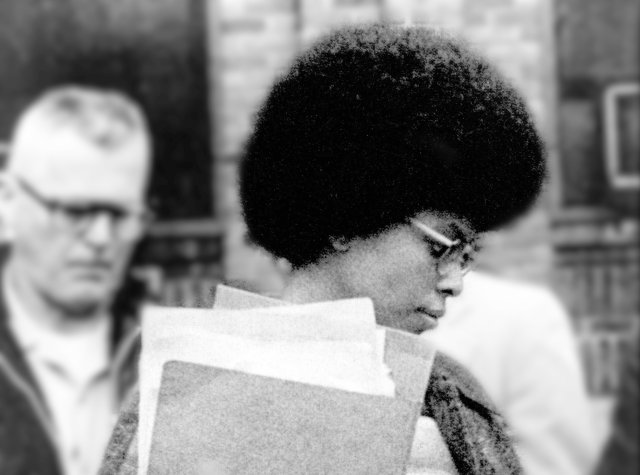

Meistgesucht, aber nie geschnappt

Die schwarze US-Linke Assata Shakur stirbt mit 78 Jahren im kubanischen Exil

Am Ende haben die US-Behörden sie nicht gekriegt: Am vergangenen Donnerstag starb die schwarze Revolutionärin Assata Shakur auf Kuba, wo sie 1984 politisches Asyl erhalten hatte. Obwohl das FBI sie, als erste Frau überhaupt, auf der Liste der »meistgesuchten Terroristen« führte und eine Belohnung von zwei Millionen US-Dollar auf ihre Ergreifung ausgelobt hatte, schützte die Regierung in Havanna sie bis zuletzt vor dem Zugriff der USA.

Neben dem seit Jahrzehnten im Todestrakt sitzenden Mumia Abu-Jamal und der Professorin Angela Davis war Shakur eine der drei ikonischen Figuren der radikalen schwarzen Bewegung der Gegenwart. Ihr Widerstand gegen das Gefängnisregime in den USA, ihr Ausbruch aus einer Haftanstalt 1979 und ihr Internationalismus sind für die abolitionistische und antirassistische Bewegung bis heute wichtige Referenzen. In Erinnerung bleibt Shakur aber auch wegen ihrer Autobiographie, in der sie die Entstehung und Transformation der radikalen marxistischen schwarzen Bewegung der 1960er und 1970er Jahre anhand der eigenen Lebensgeschichte erzählt.

Die 1947 in New York als JoAnne Deborah Byron geborene Shakur zog als Dreijährige mit der Familie in den rassistisch segregierten Süden und wuchs in einem Holzhaus in der Küstenstadt Wilmington im US-Bundesstaat North Carolina unter ärmsten Bedingungen auf. Über ihre Kindheits- und Jugendjahre schreibt sie in ihrer Autobiografie: »Wir wurden einer kompletten Hirnwäsche unterzogen und merkten es nicht einmal.«

Nach der Rückkehr der Familie nach New York kam sie in eine »integrierte« Klasse, wo sie die einzige schwarze Schülerin war. Mehrmals lief Shakur von zuhause weg und wäre wahrscheinlich wie viele andere junge Schwarze in der Obdachlosigkeit gelandet, hätte nicht eine Tante ihren Bildungshunger geweckt.

Politisiert wurde Shakur schließlich als Jugendliche 1964, als ein afrikanischer Student sich über ihre Ansichten zum Vietnam-Krieg lustig machte: »Ich sagte: ›Weißt du, die USA sind dort, um den Kommunismus zu bekämpfen. Für die Demokratie.‹ Der Bruder legte seinen Kopf in die Hände, als hätte er Kopfschmerzen.«

1967 wurde Shakur erstmals bei einem friedlichen Protest für mehr Bildungsgleichheit verhaftet. Nach ihrem Umzug nach Oakland in Kalifornien schloss sie sich der lokalen Sektion der marxistischen Black Panther Party for Self-Defense (BPP) an, die Sozialprogramme wie kostenlose Schulspeisungen für Kinder in schwarzen Nachbarschaften und bewaffnete Selbstverteidigung miteinander kombinierte. Berühmt wurden die Black Panthers, weil sie sich im Widerstand gegen die Polizeigewalt auf das konstitutionell verbürgte Recht beriefen, Schusswaffen zu tragen. Die Panthers patrouillierten in schwarzen Vierteln und zeigten demonstrativ ihre Waffen, wenn Polizisten willkürlich Anwohner zu verhaften versuchten.

Die Verbindung aus Radikalität und pragmatischen Sozialprogrammen, bei denen auch »ganz normale« Nachbar*innen in die politische Praxis eingebunden wurden, bereiteten den US-Autoritäten großes Kopfzerbrechen. Endgültig zum Staatsfeind Nummer 1 innerhalb der US-Landesgrenzen wurden die Panthers 1969, als die Chicagoer Sektion der Partei eine race-übergreifende Klassenpolitik zu propagieren begann. Der damals gerade erst 20-jährige lokale Panther-Vorsitzende Fred Hampton fädelte mit den weißen Young Patriots, die die Konföderierten-Fahne der rassistischen US-Südstaaten als Symbol verwendeten, und der Latino-Organisation Young Lords die Gründung einer »Regenbogen-Koalition« aus. Trotz völlig unterschiedlicher Positionen im rassistischen Gefüge gebe es eine gemeinsame Klassen- und Armutsrealität, die man nach vorn stellen müssen, so Hampton.

Der FBI reagierte mit einer großangelegten Operation im Rahmen des schon seit Mitte der 1950er Jahre gegen Linke praktizierten COINTEL-Programms, das unter anderem auf den Einsatz von Spitzeln, die Verbreitung von Falschinformationen, psychologische Kriegführung und gezielte Hinrichtungen setzte. Besondere Aufmerksamkeit galt der Zerschlagung der Regenbogen-Koalition. Hunderte von Panthers wurden mit Prozessen überzogen, wichtige Führungspersonen von der Polizei erschossen. Der charismatische Fred Hampton wurde Ende 1969 mit nur 21 Jahren bei der Festnahme im Chicagoer Parteibüro der Panthers hingerichtet. Ein knappes Jahr später verhaftete die Polizei die Hochschullehrerin Angela Davis, die nie Mitglied der BPP gewesen war, aufgrund ihrer Verbindungen zum inhaftierten George Jackson, der Gefängnisausbrüche und -aufstände organisiert hatte.

»Kuba ist eines der größten, widerständigsten und mutigsten Palenques (schwarze Widerstandsgemeinden, Anm.d.R.), das jemals auf diesem Planeten existiert hat.«

Assata Shakur

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen reifte in Shakur die Überzeugung, dass der bewaffnete Widerstand alternativlos sei. Die Abkehr von der Black Panthers Party, die aufgrund der Repression Anfang der 1970er Jahre rasant zerfiel, hatte aber auch inhaltliche Motive: So kritisierte Shakur den in Teilen der BPP verbreiteten Machismo und warf den Panthers vor, sich zu wenig mit afrikanischer und schwarzer Geschichte zu beschäftigen.

1971 legte Shakur ihren Sklavennamen Byron ab, um sich in Assata Olugbala Shakur umzubenennen – drei Namen westafrikanischer beziehungsweise arabischer Herkunft. Zu ihren Kampfgenossinnen in New York gehörte auch ihre Namensvetterin Afeni Shakur, Mutter des Rappers Tupac (1971-1996), für den Assata Shakur die Patenschaft übernahm.

Etwa zur selben Zeit schloss sich Assata Shakur auch der neugegründeten Black Liberation Army (BLA – deutsch: Schwarze Befreiungsarmee) an, einer bis 1981 existierenden Stadtguerilla-Organisation, die sich an den Befreiungskämpfen Afrikas und Lateinamerikas orientierte und die »nationale Befreiung« der Schwarzen propagierte.

Mit Banküberfällen, Anschlägen auf Regierungseinrichtungen und Aktionen gegen den Drogenhandel machte die BLA für einige Zeit Furore. Schon bald stand Shakur auf den Fahndungslisten. 1973 dann wurde sie bei einer Schießerei, bei der ein Polizist sowie ein Begleiter Shakurs starben, schwer verwundet. Obwohl sich weder ihre Fingerabdrücke an der Tatwaffe noch Schmauchspuren an ihren Händen finden ließen, wurde sie in einem umstrittenen Prozess zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.

Die folgenden sechs Jahre verbrachte Shakur hinter Gittern. Der Mordprozess habe einem »legalen Lynchen« geglichen, so ihr Anwalt Lennox Hinds, die Haftbedingungen seien unerträglich gewesen. »In der Geschichte New Jerseys ist kein weiblicher Untersuchungsgefangener oder Häftling jemals so behandelt worden wie sie, die ununterbrochen in einem Männergefängnis unter Isolationsbedingungen einsaß und der man intellektuelle Anreize, eine angemessene medizinische Versorgung und Möglichkeiten zur körperlichen Betätigung vorenthielt.«

Trotzdem blieb Shakur widerständig: Bei einem Prozesstermin nutzte sie die Unachtsamkeit der Wärter aus, um von einem Mitangeklagten schwanger zu werden. Ihre Tochter Kakuya kam 1974 im Gefängnis zur Welt, wurde Shakur von der Gefängnisleitung aber sofort weggenommen und wuchs bei Shakurs Familie auf.

Nicht zuletzt wegen der systematischen Verletzung von Grundrechten der Angeklagten wurde der Gefängnisausbruch Shakurs 1979 von Teilen der US-amerikanischen Linken regelrecht gefeiert. Ein mehrköpfiges bewaffnetes Kommando befreite Shakur während eines Besuchstermins. Die Mitglieder der Gruppe bezahlten die Tatbeteiligung später selbst mit langjährigen Haftstrafen.

Ein Dreivierteljahr lang versteckte sich Shakur in Pittsburgh, später auf den Bahamas, bis sie schließlich 1984 politisches Asyl auf Kuba erhielt und endlich ihre inzwischen fast zehnjährige Tochter zu sich holen konnte. Shakur lebte viele Jahre offen in der internationalistischen Exil-Community auf Kuba: Sie arbeitete für den staatlichen Rundfunk, veröffentlichte 1987 ihre Autobiographie und gab Interviews. Ende der 1990er Jahre drehte die kubanische Filmemacherin Gloria Rolando einen Dokumentarfilm über Shakur, der vor allem um kulturellen Widerstand und die Erfahrung schwarzer Diaspora kreist.

Ihr Exilland Kuba bezeichnete Shakur als eines »der größten, widerständigsten und mutigsten Palenques, das jemals auf diesem Planeten existiert hat« – palenques oder quilombos waren die Widerstandsgemeinschaften, in denen geflohene Versklavte in abgelegenen Gebieten der Karibik und Lateinamerikas teilweise über Jahrzehnte hinweg selbstorganisiert lebten, kämpften und arbeiteten.

In einem offenen Brief an Papst Johannes Paul II anlässlich dessen Kuba-Besuchs schrieb Shakur, die sich seit ihrer Haftzeit auch auf spirituelle afrikanische Traditionen bezog: »Ich hoffe, dass Sie Ihren Besuch auf Kuba genießen. Das ist kein wohlhabendes Land, aber es ist ein Land großen menschlichen, spirituellen und moralischen Reichtums.«

Mit dem Alter wandte sich Shakur verstärkt auch ökologischen Fragen zu, blieb dem Kampf für die Rechte der Ausgebeuteten dabei aber treu. Als das FBI, ausgerechnet unter dem schwarzen Präsident Barack Obama, Shakur 2013 auf die Liste der »meistgesuchten Terroristen« setzte und die auf sie ausgelobte Belohnung verdoppelte, wurde ihre Situation auf der Insel immer komplizierter. Um eine Entführung Shakurs zu verhindern und die Annäherung Kubas an die USA nicht zu gefährden, holten die kubanischen Behörden Shakur aus der Öffentlichkeit.

Die Ex-Gefangene musste die Hauptstadt verlassen und verbrachte die letzten Lebensjahre abgeschirmt an einem unbekannten Ort auf der Insel. Doch obwohl die Trump-Regierung wegen der Anwesenheit Shakurs Kuba 2017 auf die Liste »terrorunterstützender Staaten« setzte und die Sanktionen gegen die Karibikinsel weiter verschärfte, verweigerte die kubanische Regierung bis zuletzt eine Auslieferung der US-amerikanischen Linken.

In einer knappen Note erklärte das Außenministerium der Insel vergangene Woche, dass die »US-Bürgerin Joanne Deborah Byron ›Assata Shakur‹ aufgrund gesundheitlicher Leiden und ihres fortgeschrittenen Alters am 25. September in Havanna, Kuba, verstorben ist.«

Shakur selbst hatte schon Jahre zuvor eine Art Vermächtnis formuliert: »Es ist unsere Pflicht, für unsere Freiheit zu kämpfen. Es ist unsere Pflicht zu gewinnen. Wir müssen uns gegenseitig lieben und unterstützen. Wir haben nichts zu verlieren außer unseren Ketten.«

Vanessa E. Thompson ist Professorin für Black Studies an der Queen's University in Kingston/Canada. Raul Zelik veröffentlichte über die Geschichte von Shakurs Exil das WDR-Feature »Echo der Sechziger Jahre«.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.