- Kultur

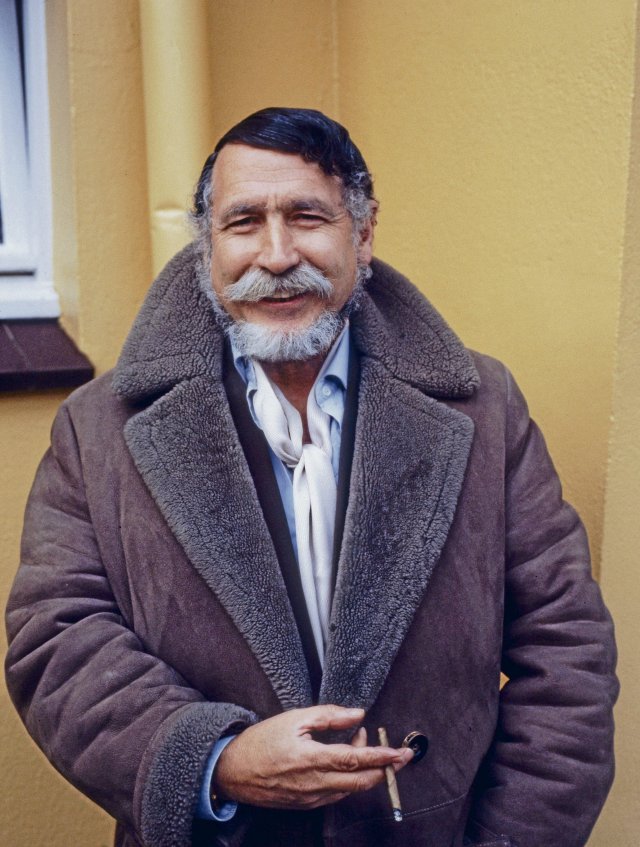

- Georg Stefan Troller

Georg Stefan Troller: Bist im Geschäft – oder im Eimer

Zum Tod des großen Personenbeschreibers Georg Stefan Troller

Zwischen dem, was der Mensch ist, und dem, was er redet, können Welten liegen, Abgründe gar. Diesem Konflikt stellt sich das Genre Interview. Es bewegt sich im Spannungsfeld von Ausgebreitetem – und einem Ich, das doch letztlich im Dunkel bleibt. Zauber der Öffnung – letztlich doch nur ein Maskenzauber.

Die Kunst des Journalisten Georg Stefan Troller zielte stets auf die unzähligen Abstufungen, in denen besagter Widerspruch erzählenswert wird. Sein Metier war nicht das Extrem einer schmeichelnden Interviewführung, aber ebenso wenig das andere Extrem, die Bloßstellung. Trollers Porträts erlagen nicht den Bequemlichkeiten einer Technik, die man heutzutage Statement nennt; aber sie verliefen auch nicht so, dass einzig recht viel Glanz auf den investigativen Erkundiger fiele. Und schon gar nicht mochten diese Arbeiten sich je genügen als reine Dokumentation einer bestimmten Funktionalität der Porträtierten.

Der 1921 Geborene hat die Kunst des Interviews so verfeinert, dass ein probates journalistisches Verfahren zur literarischen, künstlerischen Form werden konnte.

-

Der 1921 Geborene hat die Kunst des Interviews so verfeinert, dass ein probates journalistisches Verfahren zur literarischen, künstlerischen Form werden konnte. Einen weiteren Widerspruch hat er dabei kultiviert: seine eigene Arbeit als »Menschenfresserei« zu bezeichnen, aber quasi kein Herz zu beschädigen. Er enthüllte nicht, er staunte; er vertrieb Menschen nicht aus ihren Geschichten, er benutzte seine Gesprächspartner nicht, er liebte. Freilich mit der nötigen Kälte, die aber auch nur eine Ausdrucksart der Zuneigung ist. Der Zuneigung auch, Boulevard und Tiefenbohrung zu vereinen. Und vor allem war da ein Begehren nach »Selbsthilfe, Selbstfindung, ja Selbstrettung«.

Aufgewachsen ist er in einem Wiener Pelzgeschäft. Eine Umgebung, die landläufig Kaufleute formt – Troller und sein Bruder aber sahen sich als Bohemiens. Groteskerweise und bitterlich war es trotz des Schicksalsschlages »wie eine Erlösung«, so Troller sarkastisch, dass die jüdische Familie zu fliehen gezwungen war – so blieb dem Vater erspart, sich beruflich vollständig auf jene Enttäuschung konzentrieren zu müssen, die ihm die Söhne bereiteten. Denn ihnen ging völlig ab (und sie zeigten es offen), allein schon eine gute Buchführung als Religion zu achten.

In der Pogromnacht 1938 kauert Georg Stefan in einem Kellerversteck. Ein besoffener SA-Mann pinkelt auf den Berg Altpapier: das Versteck. »Das wurde mir zur Lebenseinsicht: Du wirst bepinkelt und darfst dich nicht rühren und wehren.« Erst Anfang der 80er Jahre, als er das autobiografische Drehbuch für Axel Cortis Emigrantentrilogie »Wohin und zurück« schreibt, bekennt sich Troller zu seiner jüdischen Herkunft. Geschwiegen hatte er aus Angst, bei der Bewertung seiner Arbeit vom Bonus des Opfers profitieren zu sollen. »Man emigriert auf Lebenszeit.«

Er konnte 1941 in die USA fliehen, kehrte als US-Corporal nach Europa zurück, wurde Vernehmer von deutschen Kriegsgefangenen. Troller: »Eigentümlich, man hat sich mit diesen deutschen Soldaten auch irgendwie identifiziert. Die meisten waren arme Hunde.«

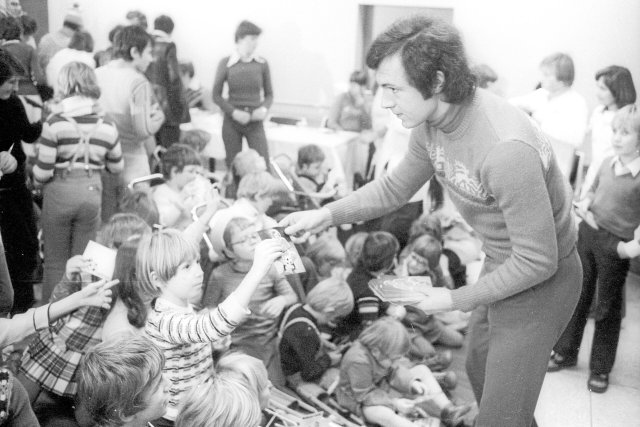

Trollers Heimatexil seit 1949: Paris. Als Rundfunkreporter beginnt er, später dann der Wechsel zum Fernsehen und damit sofort eine Lektion im medialen Grundgesetz: Es gibt nur drei Dinge, die Wirkung erzielen: Tiere, Kinder und singende Nonnen. »Ich habe das Gegenteil getan und meine Auftraggeber zunächst entsetzt: Ich zeigte Leben, Schicksale, Armut, kurz: jenes Angeschlagensein, das als Gefahr jede Biografie streift.« Zu seinem Lieblingsausdruck wird: »Du bist im Geschäft – oder im Eimer.« Geschäft, das war für Troller: im Interview alles zu sein – Kämpfer und Tröster, Freund und Gegner, Auspresser und Beichtvater.

In den 60er Jahren, mit dem »Pariser Journal« für die ARD, begann Trollers Hochzeit. Dann die »Personenbeschreibung«. Im WDR und ZDF: ein Kontinuum der Popularität, über 30 Jahre! Er hat Größen porträtiert und Gebrochene interviewt, Mimosen und Mörder, Krieger und Künstler. In der Gosse ein Leuchten, im Glanz das Zwielicht. Politik und Pop. Hollywood und Holocaust. Geschichten voller Todesangst und Lebenslust. Auskunftsparadiese.

Naturgemäß – das sah auch Troller so – ist der Journalist ein Voyeur, der nichts wirklich durchlebt, sondern Leben darstellt, einer, der nichts wirklich durchleidet, sondern es nur draußen bekannt macht. Er ist Eindringling – in die Gefühle, ins zuckende Fleisch. Aber: ohne Priester zu sein oder Heiler; der Journalist produziert und wirkt, zuletzt jedoch möge er bitte nichts weiter sein als »bescheiden, gut, fromm, dankbar und ein wenig zynisch«.

Dies Bild bleibt: die grauen Haare zum Zopf gebunden. Die Stimme wienerisch, eine Melange aus Melancholie und Ironie. Den Trenchcoat trug er mit einer Würde, wie man sie aus alten Reporter-Filmen kennt. Er war ein letzter Vertreter eines reportierenden Realismus, dessen Sensation immer der Mensch selber war, nicht die Kulisse, in der er sich bewegt. Das Gespräch als Hypnose bei hellstem Bewusstsein. Ein Spiel an den Übergängen zu psychischen Gefahrenzonen. Wo aufschimmert, was einem zusteht auf dieser Welt. Spiel bedeutete: Man kann nicht immer gewinnen. Als Troller die Bürgerrechtlerin Angela Davis traf, hatte er sie kurz nach der Begrüßung höflich gefragt, ob sie das, was er jedenfalls nicht für ihre reale Frisur hielt, abnehmen könne. Das war dann – deutlich schneller als gedacht – das Ende des Gesprächs.

Über 150 Dokumentarfilme drehte er, so über Jack London, Paul Gauguin, Arthur Rimbaud, die Künstlerdynastie der Bennents. Über 20 Bücher entstanden – das mit dem schönsten Titel: »Vogelzug zu einem anderen Planeten«. Beschwörung einer Ferne, die mit dir selbst beginnt. Troller bezeichnete seine Interviews, seine Porträts als »Weg ins Freie«. Das Buch »Personenbeschreibung« endet mit dem Seufzer: Wenn die Jugend bloß wüsste und das Alter bloß könnte! Dem Seufzer folgen noch zwei entscheidende Sätze: »Dazwischen liegt aber doch, meiner Erfahrung nach, eine Lebensstrecke, wo man mit einigem Glück sowohl kann als auch weiß. Es ist die schönste Zeit.« Nun ist Georg Stefan Troller im Alter von 103 Jahren in Paris gestorben.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.