- Kultur

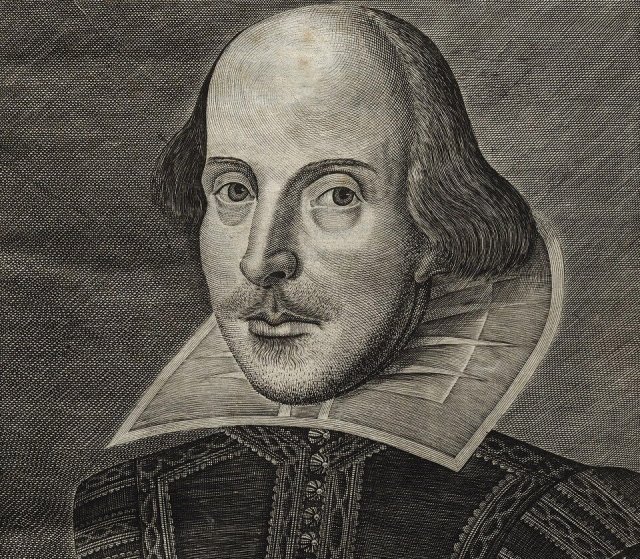

- Genosse Shakespeare

Berliner Esel

Der deutsche Parlamentarier und das elisabethanische Theater

Eine merkwürdige Einrichtung ist das: der Deutsche Bundestag. Erstaunliche Figürchen gehen hier ein und aus und halten ihre Reden und klopfen ihre Sprüche. Und ebenso merkwürdig sind die Traditionen, die unter den Parlamentariern gepflegt werden. Zum Beispiel diese: Zur Haushaltsdebatte verständigt man sich fraktionsübergreifend auf ein Wort, das man wie nebenbei – man hat ja auch sonst nichts zu tun, während man darüber berät, wie man die Abermilliarden verteilt – in den Redebeiträgen fallen lässt.

Nun sind Mitglieder des Bundestags nicht unbedingt für ihre umfassende Bildung in den Künsten bekannt. Das konnte sie offenbar nicht daran hindern, sich an dem wehrlosen Genossen Shakespeare zu vergreifen. (Die Begriffe »Reeperbahn-Festival« und »Glühwein«, auf die man sich in vergangenen Jahren geeinigt hatte, entsprachen wahrscheinlich weit mehr den Neigungen der Berufspolitiker.)

Wie es euch gefällt: Alle zwei Wochen schreibt Erik Zielke über große Tragödien, politisches Schmierentheater und die Narren aus Vergangenheit und Gegenwart. Inspiration findet er bei seinem Genossen aus Stratford-upon-Avon.

Alle Kolumnen finden Sie hier.

Der Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) witzelt wenig einfallsreich: »Für die einen ist das Sondervermögen ein Sommernachtstraum, für die anderen das komplette Gegenteil.« Und sein Parteikollege Thorsten Rudolf weiß jede Kritik aus der Opposition zurückzuweisen: »Wer so redet, der lebt politisch immer noch in seinem ganz eigenen, verwirrten Sommernachtstraum.«

Yannick Bury (CDU) redet sich um Kopf und Kragen, wenn er Kontrollmechanismen für das Sondervermögen einfordert, »damit die Ausgaben eben nicht zum Sommernachtstraum werden, sondern tatsächlichen Mehrwert für dieses Land mit sich bringen«. Denn wer wollte ernsthaft behaupten, dass Mehrwert und Sommernachtstraum einander ausschlössen?

Von »Sommernachtsalptraum« spricht Sebastian Schäfer (Grüne) etwas fantasielos. Und Parteikollegin Katrin Uhlig (Grüne) äußert ihre Bedenken, dass »aus ihrem 500 Milliarden großen Sommernachtstraum im schlechtesten Fall der Albtraum zukünftiger Generationen« wird, ganz so, als haftete dem Sommernachtstraum nicht zwingend auch etwas Alptraumhaftes an.

Selbst offenbar literarisch ambitioniert, ist von Lukas Krieger (CDU) wundersam verrätselt zu vernehmen: »Von einem Sommernachstraum sind wir noch entfernt.«

Auf die Ausführungen von Maskenminister a. D. Jens Spahn (CDU), den sozialistische Träume zittern lassen, erwidert Ines Schwerdtner (Linke), dass die Christdemokratie jeden zaghaften Versuch einer sozialeren Politik mit den üblichen Kampfbegriffen geißele: »Sozialismus, Sommernachtstraum, Planwirtschaft«. Und damit liegt sie nicht ganz daneben, zeigt Shakespeares »Sommernachtstraum« doch das Scheitern bei der Einführung der Planwirtschaft in Fragen der Liebe.

Ohne jede inhaltliche Bezugnahme konstatiert Matthias Hiller (CDU) in unangenehmstem schwäbischen Idiom, dass sich auch im »Sommernachtstraum« verschiedene Handlungsstränge harmonisch zusammenfügten. Und sagt damit immerhin nichts Falsches.

Svenja Schulze (SPD) wiederum stellt ihre etwas verqueren Vorstellungen von Romantik und Liebe unter Beweis: »Das ist nicht so romantisch wie bei Theseus’ und Hippolytas Hochzeit in Shakespeares ›Sommernachtstraum‹, aber das ist hier auch keine Liebesheirat, das ist eine Koalition der Vernunft.«

Und doch haben sich alle Rednerinnen und Redner zumindest hübsch bemüht. Irgendwelche Motive von Freude und Ausgelassenheit haben sich da in die Erinnerung eingebrannt. Dass es auch um unerwiderte Liebe, um Gewalt und Zwang geht, war nicht mehr allen so klar.

Ausnahmeerscheinung Stephan Brandner (AfD) macht keinen Hehl aus seinem Unwissen und gibt zu verstehen, er habe zunächst nachgucken müssen, denn es sei ja länger her, dass man das im Deutschunterricht behandelt habe, um dann vom Zettel abzulesen: »Der Sommernachtstraum beleuchtet die Unberechenbarkeit und Irrationalität der Liebe, die Folgen von Manipulation«, um sogleich die Parallelität zur Regierungskoalition zu betonen.

Wo Brandner auf diese Ausführung gestoßen ist, lässt er uns nicht wissen. Ebenso wenig, wo und zu welcher Zeit Shakespeare Stoff im Deutschunterricht war. Oder ob Shakespeare vielleicht gecancelt gehört, da, wie die AfD mancherorts fordert, deutsche Dramatiker auf die Bühnen gehören. Es muss ja nicht immer Shakespeare sein, jede Lektüre könnte bessernd auf das Personal dieser Partei einwirken. Das »Grundgesetz« oder die »Allgemeine Erklärung der Menschenrechte« wären ein Anfang.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.