- Kultur

- Deutsches Theater Berlin

»Der Fall McNeal«: Keine künstlerische Intelligenz

Zum Spielzeitauftakt setzt das Deutsche Theater Berlin auf Ayad Akhtars »Der Fall McNeal« – und auf Ulrich Matthes

Nach dem eher ruckeligen und künstlerisch durchwachsenen Start in die letzte und vorletzte Spielzeit am Deutschen Theater unter der gar nicht mehr so neuen Intendantin Iris Laufenberg wollte man dieses Mal alles richtig machen. Die Kammerspiele hat man Nele Stuhler und dem Experiment überlassen; am Freitag wurde auch auf der großen Bühne Eröffnungspremiere gefeiert.

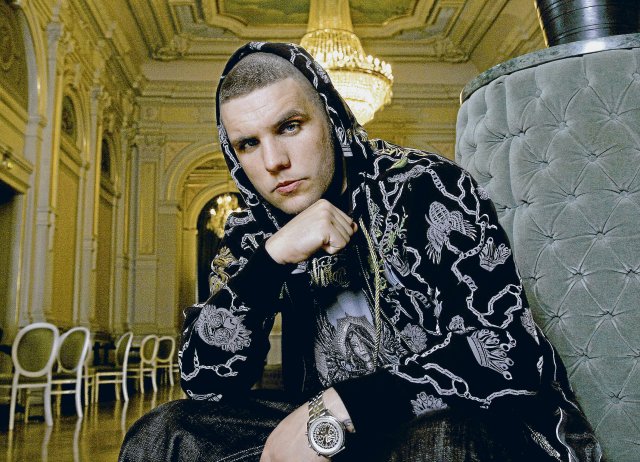

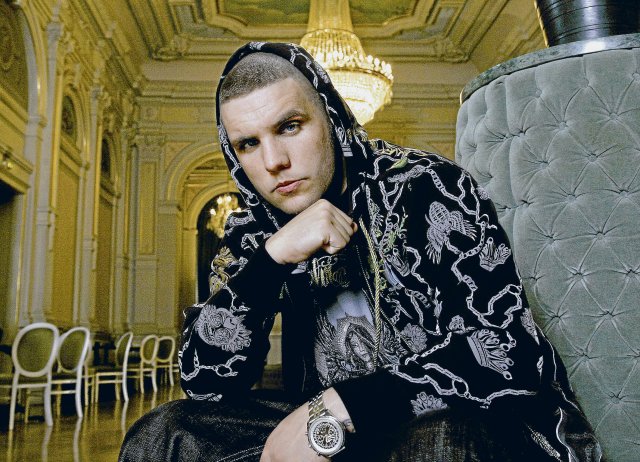

Mit Ayad Akhtar hat man sich den in den USA wohl derzeit am heißesten gehandelten Dramatiker ausgesucht. Der wiederum verhandelt in seinem viel gespielten Stück »Der Fall McNeal« das omnipräsente und anscheinend auch allseits auf Interesse stoßende Thema Künstliche Intelligenz. Daniel Kehlmann heißt Akhtars nicht minder berühmter Übersetzer. Auch Regisseur András Dömötör ist an dem Haus längst kein Unbekannter mehr. Und mit Ulrich Matthes hat man den Star des Ensembles auf die Bühne gestellt.

Allein, das große Theaterglück wartet hier nicht. Die Titelfigur Jacob McNeal, die Matthes vorbehalten ist, ist ein gealterter Schriftsteller, den der Alkoholismus das Leben zu kosten droht. Ein Mann wie aus einer anderen Zeit und nicht willens, das Spiel der politischen Korrektheit, ach, das ist zu viel gesagt, des Anstands eher, mitzuspielen. Nur ein Anruf aus Stockholm kann den abgeklärten McNeal aus der Fassung bringen. Der Nobelpreis. Was für eine Nachricht.

Schon deutlich vitaler schimpft der alte Mann jetzt auf die Tücken der Künstlichen Intelligenz, die heute schöpft, was früher exzeptionelle Künstler in harter Arbeit geleistet haben. Aber ist das Prinzip des Datensammelns und -verwertens durch die Hochtechnologie so gänzlich anders als das künstlerische Prinzip der Variation, Bearbeitung, Fortschreibung, mit der sich McNeal auf die Klassiker stürzt?

Und schon stellt sich heraus, dass er nicht nur Ovid und Shakepespeare beklaut, sondern auch seine verstorbene Frau. Akhtar strickt dazu eine etwas abgeschmackte Inzestgeschichte zwischen Mutter und Sohn.

Es steht ja außer Frage: Dialoge schreiben, Szenen entwerfen kann Akhtar. Und Matthes weiß, wie man eine solche Rolle füllt. Aber das kleine Kammerspiel mit scheinbar großen Themen ist doch reichlich konventionell. Gelegentlich scheint ein wenig Witz auf; doch die Spieler gehen bereitwillig darüber hinweg. Auch die psychologisierende Spielweise, von der man nicht wusste, dass sie zu Dömötörs Regiebesteck gehört, erscheint hier in biederer Variante. Sie kommt zwar gewiss Matthes’ Neigung entgegen, aber lässt die anderen Darsteller, in den meisten Fällen Neuzugänge, unangenehm alt aussehen.

Nächste Vorstellungen: 3., 5. und 10.10.

www.deutschestheater.de

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.