- Kultur

- Deutsche Einheit

»Im Zentrum der Macht ist man gefangen«

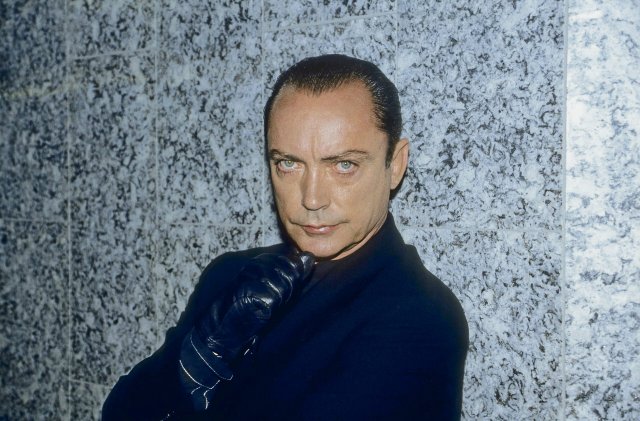

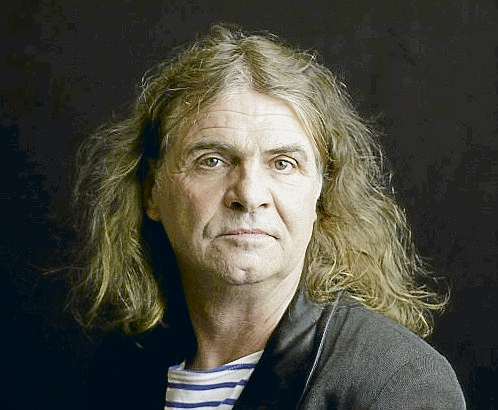

Der Poet Hans-Eckardt Wenzel über deutsche Einheit, Kriegspropaganda und ideologische Sprache

Auf der großen Berliner Demonstration am 4. November 1989, fünf Tage vor der Öffnung der DDR-Grenzen und knapp ein Jahr vor der deutschen Vereinigung, haben Sie gemeinsam mit Ihrem Bühnenpartner Steffen Mensching gesungen. Viele Menschen wollten im Herbst 1989 mehr Freiheit – Redefreiheit, freie Wahlen, Reisefreiheit. War es auch das, was Ihnen vorschwebte?

Das Unerträgliche zu ändern, ist doch immer ein Grundimpuls für Aufbegehren. Uns quälten einige Unerträglichkeiten, die wir nicht weiter hinnehmen wollten. Wir wollten die DDR reformieren, auch wenn das viele von damals heute nicht mehr wahrhaben wollen. Konkrete Forderungen sind immer der Hebel, der die Verhältnisse in Bewegung bringen soll.

Viele Hoffnungen, aber auch viele Illusionen?

Wann sich Hoffnungen in Illusionen verwandeln, das wissen wir nie. Wenn man hofft, gibt es die Enttäuschung noch nicht, denn man hofft bedingungslos. Dann kommt unweigerlich der Moment, wo die Bedingungen wieder bedacht werden, und dann muss das, was uns täuscht, entmachtet werden. Eine Revolte ist doch nicht gleichzusetzen mit einer Bestellung im Internet, wo man ordert: Das und das will ich haben. Heute schreibt man die Geschichte dieser Zeit gern so, als wären wir unmündig gewesen, auch in unserem Hoffen, und hätten etwas gefordert, das es gar nicht gibt. Aber man muss doch immer das fordern, was es nicht gibt, damit es das irgendwann einmal geben kann.

Nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus und der deutschen Vereinigung kursierte das Schlagwort vom Ende der Geschichte. Eine Illusion ganz anderer Art.

Die These vom Ende der Geschichte führt die Hybris des westlichen Kapitalismus vor. Der Kapitalismus braucht keine Geschichte; in der Geschichte kann man keine Geschäfte machen, Geschäfte macht man in der Gegenwart. Dass nach dem Zusammenbruch des Ostens der Gedanke aufkam, die Geschichte sei an ihr Ende gelangt, dass es nur noch Gegenwart geben würde, zeigt ja den Unsinn. Wir erleben gerade, wie dieses Denksystem erodiert. Wer sich als Sieger feiert, der trägt in sich bereits das Virus des Verlierens. Das zeigt uns die Geschichte deutlich. Aber der Westen wollte das nicht sehen, weil er glaubte, dass er sich alles nehmen kann. Dass ihm nun alles gehört.

Hans-Eckardt Wenzel ist Poet, Komponist und Sänger. Der 70-Jährige tourt mit seinen Liedern unentwegt durch den Osten, solo und mit Band. Auf der Bühne atmen selbst seine bissigen Ansichten und Beobachtungen eine clowneske Leichtigkeit. Im Gespräch ist er freundlich, aber sehr entschieden. Mitte November spielt Wenzel beim nd-Leserreisetreffen in Swinoujscie.

Weshalb, glauben Sie, berühren die Kriege in der Ukraine und in Gaza die deutsche Gesellschaft viel mehr als vorherige in Libyen, Syrien, Jugoslawien, Afghanistan, Irak?

Krieg ist in den letzten Jahren zur dominanten Form der Politik geworden. Embargos und Kriege, also das Monologische einer Kultur, die sich überlegen glaubt. Krieg ist die Regel geworden, und man hat uns daran gewöhnt; und wir merken, dass alle diese Kriege zu einem großen, ultimativen Krieg führen werden, wenn wir diese Politik nicht unterbrechen. Der Jugoslawien-Krieg stellte noch eine Ausnahme dar, zur Gewöhnung brauchte es die Auschwitz-Drohung. Der vermeintliche Feind wird als das Böse »an sich« hingestellt. Es gibt auch hier keine Geschichte. Nur gut und böse, wie hell und dunkel. Wenn man anderen Völkern nicht mehr die gleiche Menschlichkeit zugesteht wie sich selbst, ist man bereit, alles mit Waffen zu regeln und zu morden.

Kritisieren Sie den Krieg Russlands in der Ukraine genauso wie die Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine?

Ich glaube daran, dass sich alle Probleme und Widersprüche gewaltfrei lösen lassen. Wenn man die Widersprüche ohne Panzer und Drohnen lösen könnte, wer sollte da noch was verdienen? Moralische Konstruktionen müssen her: die Freiheit am Hindukusch verteidigen, die Zivilisation vor dem Russen schützen … Kommen dann noch neue Waffen hinzu, besteht quasi ein Abonnement auf den Sieg. Aber niemand hat ein Recht, ein anderes Land zu überfallen.

Führt Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg?

So wie dieser Begriff benutzt wird, hat er die Aufgabe, alle historischen Bedingungen, die dazu führten, dass der Krieg Realität wurde, alle diese Bedingungen auszublenden. Man blendet auch aus, dass es Möglichkeiten gab, ihn zu verhindern. Nehmen wir den Ukraine-Krieg. Scholz und Macron hatten die Gelegenheit, die bestehenden Konflikte diplomatisch zu lösen, die EU hatte die Möglichkeit. Es scheint so, als ob sie höchstes Interesse an diesem Konflikt hatten. Dafür braucht man solche Begriffe. Sie verschleiern. Man muss jeden Krieg in seiner Geschichtlichkeit, in seinem Entstehen betrachten, sonst kann man ihn nicht beenden. Angriffskriege sind immer völkerrechtswidrig, aber warum wird das beim Ukraine-Krieg betont und nicht beim Krieg gegen Jugoslawien? Oder beim Krieg, den die USA in Vietnam geführt haben?

In einem Ihrer bekanntesten Lieder heißt es: »Halte dich von den Siegern fern, halte dich tapfer am Rand.« Was heißt das, sich am Rand zu halten? Sich rauszuhalten?

Vom Rand aus kann man ins Zentrum sehen. Und man kann auch nach »außerhalb« schauen. Es heißt nicht, sich rauszuhalten. Es heißt auch, den Hohn der Zentrierten zu ertragen. Im Zentrum der Macht ist man gefangen und befangen, Loyalität wird eingefordert. Man will dazugehören. Die Verkommenheit deutscher Medien hat nicht damit zu tun, dass Redakteure von irgendeiner Parteileitung instruiert wurden. Sie wollen dazugehören. Das reicht zur Disziplinierung. An den Rändern, im Exzentrischen können Konstruktionsfehler besser erkannt werden.

Seit Jahrzehnten sind Sie fast pausenlos künstlerisch unterwegs, aber im Radio, in den etablierten Medien kommen Sie kaum vor. Ärgert Sie das?

Ja, schon, aber das habe ich bereits in der DDR lernen müssen. Ich passe in keinem System richtig ins Bild. Heute kommt hinzu, dass man das Attribut ostdeutsch meist benutzt, um zu zeigen, dass es sich nicht um wirklich richtige Kunst handelt. Selbst mein Freund Christoph Hein wird immer noch als ostdeutscher Schriftsteller bezeichnet. Wir haben diesen unabwaschbaren Stempel bekommen.

Vor zwei Jahren haben Sie ein Manifest für einen anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterschrieben. Was besorgt Sie?

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde in den letzten Jahren zunehmend zu einem Ideologie-Apparat »umreformiert«.

Wirklich, vor allem Ideologie?

Ich gucke kein Fernsehen mehr und höre kein Radio mehr, ich ertrage das nicht. Aber das Geld, das dort verbraten wird, zahle ich und zahlen andere Leute. Wir bräuchten dringend eine öffentliche, unabhängige Medienlandschaft, mit hohem journalistischem Standard, gerade in Zeiten der Atomisierung durch soziale Medien, Chatgruppen und das Halbwissen des Internets. Wir brauchen kultivierte Öffentlichkeit. Ich will keine amerikanischen Verhältnisse, wo ein paar Milliardäre die Medien besitzen. Aber es muss sich etwas ändern. Sonst ist das vorbei.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Sie spielen Ihre Konzerte fast ausschließlich im Osten Deutschlands.

Ich habe mich vor ein paar Jahren entschieden, meine Kräfte nicht mehr dort zu verschwenden, wo man mich nicht wirklich braucht. Der bundesdeutsche Kulturbetrieb hat die ostdeutsche Kulturszene nie ernst genommen. Also spiele ich nur noch im Osten – mit einigen Ausnahmen bei Freunden, die mir geholfen haben und ernsthaft an meinen Arbeiten interessiert sind. Es sind genug Konzerte. Zum anderen geht mir die Ignoranz des Westens auf den Geist. Das ist sicher ungerecht gegenüber vielen Leuten. Aber meine Wahrnehmung ist so.

Auch im Osten sind Sie hier und da nicht mehr erwünscht. Letztes Jahr haben Sie mit einem offenen Brief auf die Konzertabsage eines Kulturprojekts reagiert, die mit Aussagen von Ihnen unter anderem zum Gendern und zum Ukraine-Krieg begründet war.

Ein Vorwurf der Mittzwanziger gegen mich war auch: ein falsches DDR-Bild. Da musste ich schmunzeln, da ich ja mit meinen 70 Jahren jeweils die Hälfte in einem der beiden deutschen Staaten verbracht habe. Jedenfalls gab es großes Geschrei von den »Gesinnungsstalinisten«. Sie leiden meist unter Halbbildung und glauben, dieses Defizit mit moralischer Überheblichkeit wettmachen zu können. Ich unterstelle ihnen a priori keine Bösartigkeit. Sie wollen die Welt verbessern, aber begreifen nicht, dass sie mit ihrem Messianismus das Gegenteil tun, dass sie mit der Wokeness die soziale Frage zum Nebenschauplatz machen. Es geht nicht mehr um Gerechtigkeit für alle, sondern um Gerechtigkeit für bestimmte Gruppen, Geschlechter und gedachte Identitäten.

Stecken in den Fragen von Wokeness und Geschlechtergerechtigkeit nicht überall soziale Fragen von Benachteiligungs- und Unterdrückungsverhältnissen?

Das kann man doch nicht sprachlich lösen. Wenn man Gesellschaften über Sprache verändern will, ist man auf der Ebene der LTI – Victor Klemperers Analyse der faschistischen Sprache des Dritten Reiches. Da wurde versucht, über sprachliche Regelungen die Gesellschaft zu ändern.

Faschistisch? Sie selbst sagten neulich in einem Interview, so inflationär, wie mit dem Faschismus-Vorwurf hantiert werde, entwerte das den Begriff.

Ich ziehe Vergleiche, mehr nicht. Wo wurde Sprache als Instrument genommen, um gesellschaftliche Formen zu verändern? Gendersprache ist ein Traum urbaner Eliten. Eine Sprache, die sich nicht für die Poesie eignet, ist Ideologiesprache. Hinzu kommt das eigentliche Dilemma, das den Diskurs um dieses Phänomen bestimmt: Indem ich es jetzt hier so formuliert habe, bin ich für viele sofort als rechter, sexistischer, rassistischer, alter, weißer usw. Mann »enttarnt«. Und wenn dies feststeht, muss man sich nicht mehr die Mühe machen, sich mit den Argumenten auseinanderzusetzen. Es ist die Form unseres defekten gesellschaftlichen Diskurses. Wird der andere von vorneherein als Unredlicher, Verschwörer, Schwurbler, Impfgegner, Putin-Versteher usw. definiert, so befreit es die Gegenseite davon, sich ernsthaft mit den Auffassungen zu befassen. Wer nicht der eigenen moralischen Gruppe angehört, mit dem muss man nicht reden. Das ist eine Krux, eine gefährliche, die unsere Demokratie aushöhlt.

Fühlen Sie sich richtig verstanden, wenn man aus Ihrer jüngsten CD »Strandgut der Zeiten« Verbitterung heraushört?

Nein, das ist Unsinn! Wenn man ernsthaft am Sinn der Gegenwart zweifelt, ist man doch nicht verbittert. Wäre ich verbittert, würde ich schweigen, würde ich nicht mehr darauf hoffen, dass meine Arbeit etwas verändern könnte. Manche Wahrheiten lassen sich nicht charmant erzählen. Das, was Sie meinen, ist wohl eher Zorn. Zorn ist der Anfang der Kunst. Das erste Wort der »Ilias« heißt Zorn. Wir haben doch nur diese beiden Möglichkeiten: Widerspruch oder Trost. Das Trösten schien mir angesichts unserer Lage nicht angemessen.

Woher nehmen Sie selbst Ermutigung? Was treibt Sie an weiterzumachen?

Ich kann nicht resignieren, diese Freiheit habe ich nicht. Ich habe eine vierjährige Tochter, ich habe ein Publikum, das mich braucht, ich treibe mich selber an, ich treibe mich vor mir her. Auf der letzten CD habe ich eine Interpretation von Brechts Sonett Nummer 19 veröffentlicht. Darin gibt es die Zeile: »Du weißt es: Wer gebraucht wird, ist nicht frei.« Wer gebraucht wird, hat nicht das Recht zu verzweifeln.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.