- Politik

- Näher ran

Dunkle Schatten am Strandidyll

Während Antisemitismus die Kaiserzeit prägte, war Norderney anders – und wurde als »Judeninsel« verunglimpft

Die weiten Strände von Nord- und Ostsee stehen bis heute für eine unbeschwerte Urlaubswelt. Doch kaum jemand weiß, dass der deutsche Badetourismus auch eine dunkle Geschichte hat. Während viele Seebäder in der Kaiserzeit ganz offen mit dem Etikett »judenfrei« warben, blühte auf Norderney jüdisches Leben – sehr zum Missfallen antisemitischer Kreise. »Judeninsel« war ein geläufiges Schimpfwort. In der Forschung spricht man heute vom Bäder-Antisemitismus – einem kaum bekannten, aber aufschlussreichen Kapitel deutscher Geschichte.

»Die Bezeichnung als Judeninsel ist einzigartig«, weiß Martin Radermacher. Der Bochumer Religionswissenschaftler war vor mehr als zehn Jahren Promotionsstudent an der Universität Münster und forschte über die Gemeinde Norderney mit ihrer besonderen Geschichte.

Jüdische Badekultur

Norderney war eines der ersten deutschen Nordseebäder – dem britischen Vorbild Brighton nachempfunden. Auch im Kaiserreich sollte die Sommerfrische salonfähig werden. Bald kamen angesehene jüdisch-orthodoxe Badegäste aus Hannover, Hamburg, Berlin und sogar aus Polen und Russland. »Auf Norderney gab es schon früh eine starke jüdische Klientel mit jüdischen Gastgebern, jüdischer Gastronomie, einem jüdischen Hotel«, erzählt Radermacher. »Es war ein gesellschaftlicher Treffpunkt für jüdische Familien.« Auf der Insel konnte man auch in der Sommerfrische koscher leben.

Die kleine jüdische Gemeinde Norden auf der gegenüberliegenden Festlandseite hatte eigens auf der Insel eine Filialgemeinde gegründet und ließ 1878 eine Synagoge errichten. Sogar ein jüdisches Kindererholungsheim entstand auf Norderney. Viele der jüdischen Badegäste gehörten der ab Mitte des 19. Jahrhunderts entstandenen Strömung der Neo-Orthodoxie an: streng in der Religionsausübung, aber offen für weltliche Bildung, Sport und Teilhabe am Leben der christlich geprägten Mehrheitsgesellschaft.

Die Juden gehörten über viele Jahrzehnte zur Inselgesellschaft dazu. Exemplarisch dafür ist der angesehene jüdische Hotelier Julius Hoffmann, der Anfang der 1920er Jahre zum Vorsitzenden des Gastwirtevereins Norderney gewählt worden war. Die Bäderverwaltung hatte gegen den jüdischen Tourismus nichts einzuwenden, schließlich brachten die Urlauber gutes Geld auf die Insel.

Doch nicht überall wurde das tolerante Klima akzeptiert. Auf Borkum etwa entwickelte sich eine Gegenkultur. In der Bäderlandschaft war die ostfriesische Insel lange unterentwickelt. Tummelten sich auf den bereits etablierten Badeinseln wie Norderney Adelige und gut betuchte Industrielle, war die Nachbarinsel erst Jahrzehnte später dabei, eine touristische Infrastruktur aufzubauen. Die aber konnte mit dem hohen Standard von Norderney kaum mithalten. Folglich kamen nach Borkum vor allem weniger Wohlhabende.

Diese Mittelschicht-Urlauber hegten in der Regel starke Vorurteile gegen Juden und bedienten antisemitische Klischees. »In einem Borkum-Reiseführer von 1893 steht: ›Ein großer Vorzug ist, dass es frei von Juden ist‹«, weiß der Norderneyer Stadtarchivar Matthias Pausch, der das Bademuseum der Insel betreut.

Antisemitische Haltungen gehörten auf Borkum zum Alltag. Populär war das damalige Borkum-Lied, das Einheimische wie Reisende unter großem Gejohle brüllten: »Doch wer dir naht mit platten Füßen, mit Nasen krumm und Haaren kraus. Der soll nicht deinen Strand genießen. Der muss hinaus! Der muss hinaus! Hinaus!« – die Abneigung auf Borkum wuchs zu einem lautstarken Krawall-Antisemitismus aus.

Der Strand entwickelte sich in der Weimarer Republik zur politischen Bekenntniszone. Urlauber beflaggten ihre Sandburgen gerne deutschnational, später dann mit der Hakenkreuzfahne. Wer dagegen die Farben der Republik schwarz-rot-gold aufzog, musste mit der Zerstörung seiner Burg, manchmal auch mit Prügel rechnen. Manchmal wuchsen die Auseinandersetzungen zu einem »Strandkrieg« aus, wie in den Ostseebädern Sellin oder Hiddensee.

Auch Norderney blieb vom Antisemitismus nicht verschont. Auf einer Postkarte aus dem Jahre 1903 steht: »Juden erträglich!« Theodor Fontane bereiste 1882 Norderney und äußerte sich in einem Brief an seine Frau negativ über die Juden: »Fatal waren die Juden auf der Insel!«

Stadtarchivar Pausch sieht in der Äußerung des Dichters viel Neid mitschwingen. »Fontane suchte nach gesellschaftlicher Anerkennung und sah jüdische Badegäste, wie sie – wie er schreibt – mit Komtessen und Prinzessinnen zusammen an einem Tisch sitzen, was ihm verwehrt blieb.«

Als Reaktion auf den zunehmenden Judenhass veröffentlichte der »Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens« bereits im Kaiserreich Warnlisten. »Wenn man sich das Verzeichnis anschaut, das der Centralverein jedes Jahr zu Beginn der Badesaison herausgab, so wurde die Liste der antisemitischen Kurorte immer länger«, erklärt der Stadtarchivar Pausch. »1899 war das ein kurzer Abschnitt mit vielleicht 30, 40 Orten. 1929 wuchs die Liste auf mehrere Seiten an. Es waren Hunderte von Einrichtungen, von Orten, von Hotels, die antisemitisch eingestellt waren.«

Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts galten die meisten Nordseebäder als antisemitisch – mit wenigen Ausnahmen wie Helgoland, Wyk auf Föhr, Westerland auf Sylt und Norderney. Letzteres schien lange Zeit ein sicherer Ort für jüdische Badegäste zu bleiben. So schrieb ein Gast noch 1930 in einem Badebrief, einem Genre, das damals gern auch in jüdischen Zeitungen veröffentlicht wurde: »In unserem Hotel wickelt sich ein buntes und im Ganzen jüdisches Leben ab. Am Sabbat waren auf der rund um das schöne Haus sich schlängelnden Veranda sämtliche Tische für gut zweihundert Personen gedeckt. Jeder Tisch eine Familie für sich, ein trautes Sabbatheim mit Licht, Lied und Liebe.«

Doch die vermeintliche Idylle war längst ein Trugbild. Das Klima wurde auch hier rauer. In den 1920er Jahren gründete sich auf Norderney eine Ortsgruppe des deutschnationalen Stahlhelms, der gegen alles Jüdische auf der Insel hetzte. Mit dem Machtantritt der Nazis gab es auch auf Norderney bald kein jüdisches Leben mehr.

Badedame und braune Parolen

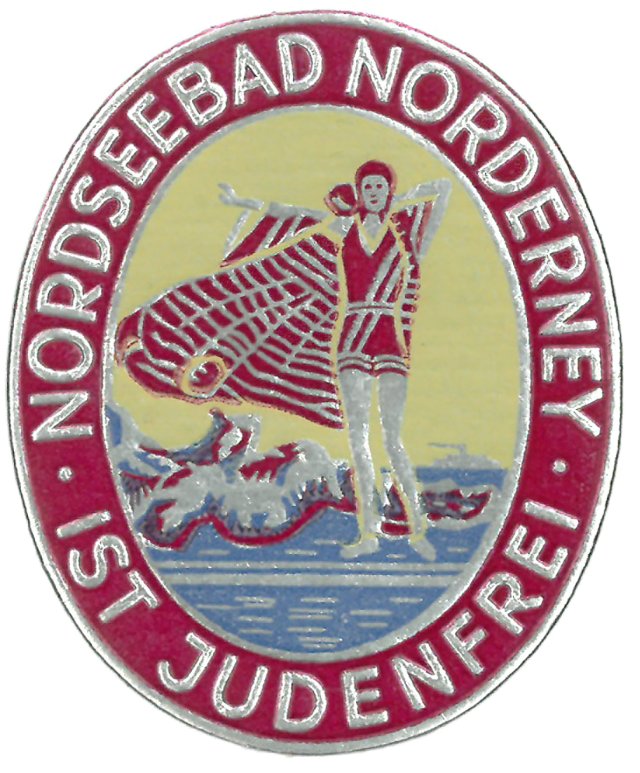

Symbol für diesen Stimmungsumschwung ist das Bild der Badedame von Norderney, mit der die Insel schon in den 1920er Jahren warb. Dies »wurde 1933 von den Nationalsozialisten missbraucht. Es gab eine Briefverschlussmarke mit dem Spruch ›Norderney ist judenfrei‹«, weiß der Stadtarchivar Pausch.

Allerdings war die Macht der Nazis auf der Insel noch nicht komplett gefestigt. Gegen den Missbrauch des Badedamen-Bilds auf der Marke gab es eine Protestwelle. Denn die Gastronomen der Insel waren auf das Wohlwollen der ausländischen Presse bedacht. Wenn schon Juden unerwünscht waren, so wollte man doch weiterhin zahlungskräftige Badegäste aus dem Ausland beherbergen. Also setzten sie sich dafür ein, dass die judenfeindliche Briefverschlussmarke schleunigst wieder aus dem Verkehr gezogen wird.

Doch auch auf Norderney kippte die Stimmung – der offene Antisemitismus wurde lauter. »Nun gab es auch auf Norderney Anschläge am Schwarzen Brett im Rathaus, dass die jüdischen Badegäste aufgefordert wurden, die Insel zu verlassen«, berichtet der Stadtarchivar.

Die NS-Organisation Kraft durch Freude (KdF) versuchte, als Ersatz neue »arische« Gäste heranzuführen, die jedoch in der Regel nur eine Woche blieben. Dass das neue Konzept aber die ausbleibenden Einnahmen der Gastronomen ersetzen konnte, gilt als unwahrscheinlich. Bei einem »Aufklärungsabend« für das neue KdF-Programm sprach der NSDAP-Ortsgruppenführer jedenfalls nicht von Einkommenssteigerungen oder gar zu erwartenden Gewinnen, sondern nur von einer zukünftigen Wirtschaftsbelebung. Zu Beginn der Saison 1934 sollte ein großes Treffen der Hitlerjugend abgehalten und gleichzeitig die neue Segelfliegerschule eingeweiht werden. Allein auf dem Norderneyer Sportplatz wurde ein Zeltlager für 2000 Hitlerjungen errichtet.

Diese wenig beleuchtete Insel-Geschichte hatte das Forschungsprojekt »Jüdisches Leben auf Norderney« zusammengetragen. Doch als das daraus resultierende gleichnamige Buch im Juni 2017 in der Inselbibliothek vorgestellt wurde, gab es nicht nur Zustimmung. »Das Echo war gespalten«, erinnert sich Radermacher. »Die einen sagten: Es gab Antisemitismus auf Norderney wie überall in Deutschland, der muss aufgearbeitet werden. Andere befanden dagegen: Wenn Ihr hier ankommt unter dem Titel ›Jüdisches Leben auf Norderney‹, warum dann all diese Geschichten über Ausgrenzung, Vertreibung, Diffamierung, Antisemitismus?«

Auf Nachfrage schreibt der Bürgermeister von Norderney, Frank Ulrichs, dass sich die Insel heute offen und ehrlich zur jüdischen Geschichte bekenne. Und auch der Stadtarchivar betont, dass nichts versteckt werde. Als Hinweis darauf dienen auch die Stolpersteine – von denen es auf Norderney allerdings nur acht gibt. Dabei hatte es hier 1933 noch mehr als 30 Juden gegeben, erläutert Pausch. In den folgenden Jahren wurden sie alle verfolgt, verhaftet oder vertrieben.

Immerhin gibt es eine Gedenktafel für die ehemalige Synagoge in der Stadt. Der letzte Gottesdienst fand dort 1933 statt. Im Juli 1938 wurde sie verkauft und künftig als Lagerraum genutzt. Deshalb verschonten die Nazis während des Novemberpogroms das Gebäude, lediglich einen Davidstern versuchten sie aus der Backsteinfassade zu entfernen, was aber misslang. Inzwischen ist das Haus komplett umgebaut, ein Restaurant befindet sich darin. Nichts deutet mehr auf eine Synagoge hin.

Wer sich für die jüdische Geschichte der Insel interessiert, findet im Bademuseum fundierte Informationen. Regelmäßig finden dort Vorträge über das jüdische Leben auf Norderney statt. Radermacher lobt den offenen Umgang der Inselgemeinde mit der dunklen Geschichte. Wenngleich er trotzdem feststellt, »dass die jüdische Geschichte Norderneys unter den vielen Gästen und Touristen noch immer nicht sehr bekannt ist«.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.