- Politik

- Chatkontrolle

Digitales Postgeheimnis bald offline?

Wieder Abstimmung zur verpflichtenden Chatkontrolle in Brüssel

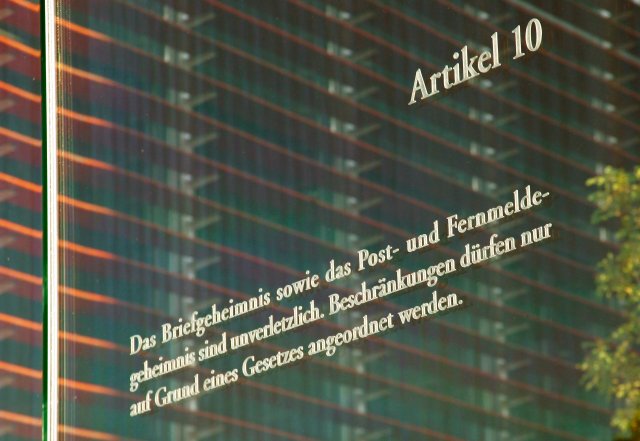

Was wäre, wenn jeder handgeschriebene Brief vor dem Zukleben von der Post auf verdächtige Inhalte geprüft würde – und man zugleich behauptete, das Briefgeheimnis bleibe wenigstens auf dem Versandweg gewahrt? So jedenfalls plant es die EU-Kommission zur digitalen »Chatkontrolle«, wie Kritiker*innen diese Maßnahme bezeichnen.

Morgen wollen die deutschen Innen- und Justizministerien ihre Haltung dazu festlegen, bevor die Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten am Mittwoch in Brüssel eine Probeabstimmung durchführen. Gibt es eine Mehrheit, sollen die EU-Justiz- und Innenminister*innen in der kommenden Woche ihre Position beschließen – das wäre dann die Grundlage der 27 Regierungen für Verhandlungen mit dem Parlament.

Die von der Kommission vorgeschlagene EU-Verordnung würde Anbieter wie Whatsapp, Signal oder Threema verpflichten, sämtliche Nachrichten ihrer Nutzer*innen nach sexualisierten Darstellungen von Minderjährigen zu durchsuchen. Dabei kommt sogenanntes Client-Side-Scanning zum Einsatz: Eine Software im Betriebssystem von Mobiltelefonen überprüft Texte, Bilder oder Videos, bevor sie verschickt werden. Erkennt der Algorithmus verdächtige Inhalte, werden sie an Ermittlungsbehörden gemeldet.

Millionen unverdächtiger Menschen gerieten so unter Generalverdacht. Ein breites Bündnis von IT-Fachleuten, Journalist*innenverbänden und Menschenrechtsorganisationen lehnt die Pläne deshalb ab. Auch Fachverbände warnen, dass jede Form der Chatkontrolle die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zerstöre – eine Grundlage für das Vertrauen auf sichere Kommunikation im Netz. Einmal geschaffene Hintertüren gefährdeten auch die Datensicherheit von Milliarden Geräten.

Auch die großen Messengerdienste Whatsapp, Threema und Signal haben sich in den letzten Tagen mit Nachdruck gegen die Chatkontrolle gestellt. Meredith Whittaker, die Chefin der Signal-App, kündigte sogar drastische Schritte an: »Wenn wir vor die Wahl gestellt würden, entweder die Integrität unserer Verschlüsselung und unsere Datenschutzgarantien zu untergraben oder Europa zu verlassen, würden wir leider die Entscheidung treffen, den Markt zu verlassen«.

Organisationen wie Reporter ohne Grenzen und »Frag den Staat« verweisen zudem auf die Gefährdung der Pressefreiheit: Journalist*innen könnten Quellen kaum noch schützen, viele Recherchen wären deshalb unmöglich. Netzaktivist*innen betonen, dass echte Prävention und gezielte Ermittlungsarbeit Kinder besser schützen würden als flächendeckende Überwachung.

Die Regierungskoalition ist zum Thema gespalten: Das SPD-geführte Justizministerium verfolgt eine grundrechtsfreundliche Linie, das CSU-Innenministerium drängt auf Zustimmung zum dänischen Vorschlag für ein verpflichtendes Client-Side-Scanning.

Es ist nicht das erste Patt in der Bundesregierung – bei früheren Versuchen, die Chatkontrolle auf EU-Ebene einzuführen, hatte sie sich enthalten. Sollte Deutschland als einer der bevölkerungsreichsten EU-Staaten seine Position ändern, könnte es bei der Abstimmung in Brüssel das Zünglein an der Waage sein.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.