- Politik

- Brüsseler Nachbarschaftspolitik

EU-Mittel für Senegal: Migrationskontrolle statt Infrastruktur

Brüssel zahlt Dakar 30 Millionen Euro für Entwicklungshilfe – angeblich

Im Oktober 2024 kündigte die EU-Kommission eine finanzielle Unterstützung von 30 Millionen Euro für den Senegal an. Das Geld aus dem EU-Entwicklungshaushalt solle dazu dienen, »Migrant*innen in Not zu helfen, Menschenhandel zu bekämpfen und Aufklärung zu betreiben«, wie es die ehemalige EU-Kommissarin Jutta Urpilainen formulierte. Die Wissenschaftlerin Leonie Jegen hat für die britische NGO Statewatch interne EU-Dokumente zu der Thematik ausgewertet und stellt fest: Die vermeintliche Entwicklungshilfe fließt vorrangig in einen Ausbau von Grenzüberwachung, Abfangoperationen auf See und Haftinfrastruktur für Geflüchtete.

Die Mittel stammen aus dem »Flexiblen Mechanismus für Migration und Zwangsvertreibung in Subsahara-Afrika« (FMM). Er wird aus dem fast 80 Milliarden Euro schweren EU-Nachbarschafts-, Entwicklungs- und internationalen Zusammenarbeitsinstrument gespeist und gilt als Nachfolger des wegen Zweckentfremdung umstrittenen EU-Nothilfe-Treuhandfonds für Afrika (EUTF). Auch der FMM stellt aber Entwicklungshilfegelder unter der Bedingung bereit, dass Partnerländer wie der Senegal auch in Bereichen wie Grenzkontrolle, Bekämpfung von Migrantenschmuggel und Rückführungen mit der EU kooperieren.

Der Großteil des EU-Geldes für den Senegal fließt in die zweite Phase eines »Gemeinsamen Operativen Partnerschaftsprojekts« und damit in eine (grenz-)polizeiliche Kooperation. Während die erste Phase noch vorrangig die Bekämpfung krimineller Netzwerke im Zusammenhang mit »Migrantenschmuggel« und Menschenhandel zum Ziel hatte, umfasst die neue Phase auch Terrorismusbekämpfung. Die Mittel sollen unter anderem 15 Grenzpatrouillenboote für Polizei und Gendarmerie finanzieren – von denen einige auch für Such- und Rettungseinsätze und damit der Migrationskontrolle auf See geeignet sein sollen. Zusätzlich wird der Bau der nötigen Infrastruktur zur Stationierung und Wartung dieser Boote unterstützt.

Aus den FMM-Mitteln sollen auch der Bau oder die Renovierung von Grenzposten an Land finanziert werden. Sie werden beispielsweise mit Kommunikationstechnik ausgestattet, um die Zusammenarbeit zwischen Gendarmerie, Polizei und Zoll zu erleichtern. Zur Bekämpfung irregulärer Migration werden zudem Senegals Agentur für maritime Angelegenheiten und die Fischereidirektion gestärkt. Die Behörden sollen einen Rechtsrahmen für die Registrierung kleiner Boote (der sogenannten Cayucos) und Motoren entwickeln und damit die staatliche Kontrolle erleichtern, falls diese für Überfahrten auf die Kanaren genutzt werden.

Die EU-Mittel sehen außerdem die Einrichtung einer neuen, parallelen Koordinierungsstelle für »maritime Operationen« in Dakar vor. Diese soll sich auf »Migrantenschmuggel«, Menschenhandel, Drogenschmuggel und Piraterie konzentrieren und neben der bereits existierenden maritimen Seenotrettungsleitstelle (MRCC) operieren. Die Statewatch-Studie kritisiert: Anstatt diese bestehende, für die Rettung von Menschenleben verantwortliche Leitstelle mit Mitteln und Kapazitäten auszustatten, schafft die EU eine parallele Einrichtung, in der Sicherheits- und Strafverfolgungsaufgaben im Vordergrund stehen.

Einen Fokus legt das EU-Programm auch auf geheimdienstähnliche Ermittlungsarbeit. Dazu sollen Regionalbüros der »Nationalen Abteilung zur Bekämpfung des Menschenschmuggels«, die bereits aus früheren EU-Geldern errichtet wurde, in ihrer »operativen Kapazität« gestärkt werden. Zusätzlich wird die Schaffung einer neuen Grenzpatrouilleneinheit unterstützt, bei der »Synergien« mit Frontex erwartet werden. Die EU-Grenzagentur kann selbst kein operatives Personal in den Senegal entsenden, da sich die Regierung einem dazu notwendigen Statusabkommen verweigert. Frontex ist aber für die strategische Zusammenarbeit über ihre »Africa-Frontex Intelligence Community« (AFIC) im Land präsent.

Vergangene Woche hat Frontex von den Kapverden aus erstmalig eine Mission zur Luftüberwachung des Atlantiks vor Westafrika gestartet. Entdeckte Boote mit Migrant*innen werden dann den zuständigen Behörden in Mauretanien, Senegal und Gambia gemeldet, damit sie zurückgeholt werden können. Ebenfalls aus den 30 Millionen Euro aus Brüssel sollen im Senegal vier »Empfangszentren« für derart »gerettete/abgefangene Migrant*innen« entstehen. Menschenrechtsorganisationen warnen, dass diese »Empfangszentren« de facto zu Haftanstalten werden könnten. Sie sollen über einen separaten Bereich für mutmaßliche »Schleuser« verfügen, in denen diese länger festgehalten und verhört werden können.

Betroffen sind davon in der Regel Menschen, die entweder unfreiwillig den Motor von Flüchtlingsbooten bedienen oder dafür Vergünstigungen bei der Überfahrt erhalten. Der senegalesische Rechtsrahmen unterscheidet hierzu kaum zwischen »Schleusern« und Migrant*innen, weshalb auch letztere strafrechtlich verfolgt werden könnten. Ein Gesetzesvorschlag von 2019, der diese Unterscheidung einführen würde, wurde bislang nicht verabschiedet.

Die Zusammenarbeit mit dem Senegal in Migrationsfragen hat für die EU eine lange Tradition. So startete die Agentur Frontex 2006 ihre erste und bislang längste Mission überhaupt und war dazu mit der Mission »Hera« bis 2018 in senegalesischen Gewässern aktiv. Ihre Wiedereinrichtung ist ein erklärtes Ziel der EU, stößt im Senegal jedoch auf Widerstand auch in der Zivilgesellschaft. Die Regierung in Dakar soll auch für vermehrte Abschiebungen mit EU-Staaten und Frontex kooperieren. Die Kommission in Brüssel schlug 2022 sogar sogenannte Visasanktionen gegen den Senegal vor, um hierzu den Druck zu erhöhen.

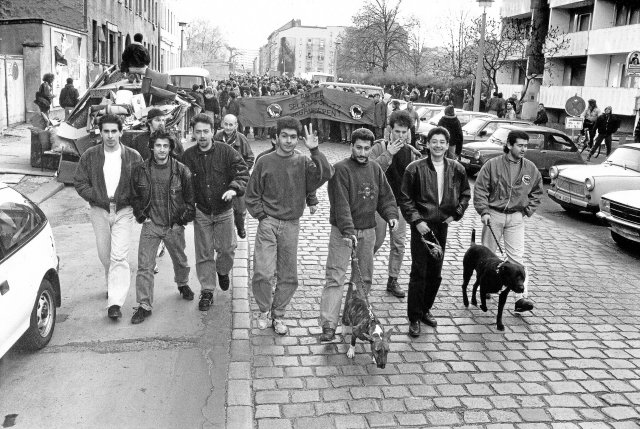

Die neue EU-Initiative fällt in eine Zeit, in der die sogenannte Atlantikroute zu den Kanarischen Inseln die tödlichste Migrationsroute der Welt ist – 2024 könnten dort fast 10 000 Menschen ertrunken sein – andere Zahlen gehen von fast 7000 Menschen aus. Trotz innenpolitischer Kontroversen und Demonstrationen gegen die europäische Migrationspolitik im Senegal verfolgt auch die neue Regierung unter Präsident Bassirou Diomaye Faye einen restriktiven Kurs gegen diese Überfahrten. Die EU-Mittel unterstützen diese nationalen Bestrebungen und festigen eine Politik, die auf Abwehr und Inhaftierung setzt.

Die Statewatch-Studie sieht in den EU-Maßnahmen den Export eines gefängnisartigen EU-Migrationsmanagements nach Westafrika, bei dem der Schutz von Menschenrechten und Menschenleben oft nur eine Nebenrolle spielt. Die geplante maritime Koordinierungsstelle etwa soll sich mit Schmuggel und Kriminalität befassen, aber nicht mit Seenotrettung.

Viele Menschen aus dem Senegal verlassen das Land, weil sie etwa aufgrund von Überfischung durch EU-Staaten immer seltener von Fischerei überleben können. Statt dieses Problem zu adressieren, fließen die 30 Millionen Euro aus Brüssel in ein System, das auf Einschüchterung, Abfangen und Inhaftierung setzt und damit eine neue Ära der Migrationskontrolle in Westafrika einläutet – so das Fazit von Statewatch.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.