- Kultur

- Hamlet

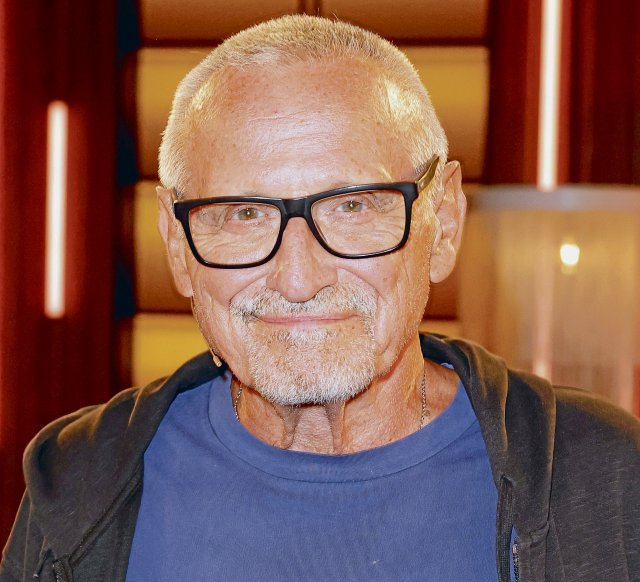

Frank Castorf am Deutschen Schauspielhaus: Der lidlose Blick

Frank Castorf bringt am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg »Hamlet« auf die Bühne und findet keinen Rhythmus für den Klassiker

Es ist einer der schönsten, prägnantesten Sätze in einem an schönen und prägnanten Sätzen reichen Drama: »Der Rest ist Schweigen.« Hamlets letzte Worte.

In Frank Castorfs Inszenierung des großen Shakespeare-Stücks ist dieser Satz nach gut sechs Stunden zu vernehmen. Der Weg dahin ist eine Zumutung. Nicht ungewöhnlich für diesen Regisseur, dessen Theaterabende ihre Kraft aus einer intellektuellen Überforderung, aus einem Nebeneinander von zähen Witzen und geistreichen Pointen beziehen und die oft in großen exzentrischen Bühnenfeiern enden. Dieses Mal ist die Zumutung ein Ärgernis, sonst nichts.

Wie konnte das passieren? Alles schien bestens zusammenzupassen. »Hamlet« – das ist doch die bühnentaugliche Selbstbefragung des zweifelnden Intellektuellen; das ist das Stück über politische Umbrüche im Inneren und Äußeren. Etwas, das den Interessen Frank Castorfs entgegenkommen sollte. Der ostdeutsche Regisseur hatte schon einmal »Hamlet« inszeniert, 1989 am Schauspiel Köln, mit wachem Blick und aus sicherem Abstand, auf die untergehende DDR. Jetzt wieder »Hamlet«, dieses Mal am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, einer der zurzeit interessantesten Bühnen im Land. Die Premiere fand am 3. Oktober statt, 35 Jahre, nachdem die Frage nach »Sein oder Nichtsein« in Bonn sehr entschieden beantwortet worden war.

Was Castorf uns dann vorsetzt, indem er die Geschichte des letzten Jahrhunderts abschreitet und düstere Prognosen über kommende Zeiten wagt, wirkt enttäuschend skizzenhaft. Niemand würde ernsthaft erwarten, dass der Regisseur szenisch ausbuchstabiert, was ihm assoziationsreich zu Shakespeares Drama in den Sinn kommt. Aber die Thesenhaftigkeit der Inszenierung, der die herausfordernde Überlagerung von Ideen und Bildern abgeht, erweckt nur den irritierenden Eindruck, es mit einem Entwurf zu tun zu haben, der auf seine Fertigstellung wartet. Das Thesenfeuer ist schnell verschossen; darüber hinaus bleibt wenig künstlerische Substanz, die in Erinnerung bliebe.

Klein gedruckt über dem Impressum findet sich wie zur Antwort auf diesen Einwand gegen die Inszenierung ein Ausschnitt aus einem Gespräch zwischen Heiner Müller, Frank Castorfs Dialogpartner nicht nur für diese Theaterarbeit, und Müllers zeitweiligen Bühnenbildner Erich Wonder: »Wonder: Das Produktive ist das, was nicht fertig erzählt wird, das, was die Künstler den Privatleuten oder den Zuschauern erzählen wollen. / Müller: Das ist das eigentliche Geheimnis, glaube ich, diesen Punkt zu finden, wo es nicht fertig ist, wo der Zuschauer das fertigmachen muss … Inszenierung ist, das verstehen die Kritiker auch darunter, dem Publikum eine Bedeutung aufzudrängen, das ist Inszenierung. Deswegen ist keine Inszenierung eigentlich das Ziel. Die Bedeutung ist Sache des Publikums.«

Ist die Enttäuschung des Kritikers also vielleicht nur Ausdruck einer von ihm erwarteten theatralen Servicementalität? Wohl eher nicht. Heiner Müller ist bei dieser Inszenierung nicht allein an dieser Stelle der Deckmantel für eine Lieblosigkeit, mit der man sich großen Themen und einem großen literarischen Stoff hingegeben hat. Castorf hat uns mit »Hamlet« das große Drama versprochen – und lässt die Spieler recht prosaisch ein paar Einfälle abliefern.

An einer anderen Stelle im Programmheft, in einem Beitrag des Produktionsdramaturgen, lesen wir von dem nicht ganz unbekannten Liedermacher Wolf Biermann, der hier unerklärlicherweise Rolf heißt und dessen Ausbürgerung aus der DDR nicht 1976, sondern 1977 stattgefunden haben soll. Ist es kleinlich, auf dergleichen aufmerksam zu machen? Nicht, wenn sich die erwähnte Lieblosigkeit dieser Theaterarbeit hier beispielhaft zeigt.

Castorf webt Heiner Müllers Opus »Die Hamletmaschine« in die Inszenierung ein. »Im Rücken die Ruinen von Europa« heißt es da wortstark. Was ist das für eine Trümmerlandschaft, von der Müller spricht? Was ist das für ein Reich, beherrscht vom Schloss in Helsingör aus? Mikis Theodorakis »Mauthausen-Kantate« erklingt als Antwort auf diese Frage. Das ist anrührend und kann kaum kaltlassen. Müller hatte in einem Text, der Eingang in die Inszenierung gefunden hat, »Hamlet« als den lidlosen Blick auf die Arbeits- und Vernichtungslager bezeichnet. Aber doch wirkt dieser Einfall wie das meiste, was hier zu sehen ist, oberflächlich dahingeworfen inmitten eines dramaturgisch holprigen Spektakels.

Wenn die Spieler sich ein Bildnis von Lenin oder Stalin um den Hals hängen, weiß man kaum noch, wohin man den Blick vor Verlegenheit wenden soll. So plakativ in jeder Bedeutung des Wortes darf Theater nicht sein. Als Zuschauer fühlt man sich vom Castorf’schen Holzhammerregiestil spätestens jetzt etwas in Mitleidenschaft gezogen.

Der Bühnenboden ist bedeckt mit schwarzem Material, das wie Kohlen anmutet und durch das sich die Spieler ihren Weg bahnen müssen. Man nickt und denkt: der Abgesang auf das industrielle Zeitalter. Für die »Mausefalle«, Hamlets Spiel im Spiel, überlässt Castorf, mal wieder, dem abgründigen Theatermetaphysiker Antonin Artaud das Wort. Es kommt einem bekannt vor. Fortinbras, der bei Shakespeare unbemerkt auf Helsingör zumarschiert, während das dänische Königshaus mit sich selbst beschäftigt ist, spricht bei Castorf fließend Chinesisch. Man weiß schon, was gemeint ist.

Es ist nicht so, dass Castorf uns nichts zu sagen hätte. Dem oft betulichen Theater, das, hübsch arrangiert, überall im Land zu sehen ist, setzt er oft rücksichtslos seinen verneinenden Blick auf eine falsch eingerichtete Welt entgegen. Das Problem bei diesem Hamburger »Hamlet« besteht darin, dass all das, was Castorf uns zu sagen hätte, ohne den Aufwand eines wirklich inszenierten Theaterabends daherkommt.

In Spiegelschrift lesen wir in großen Lettern »Europe«, wie über einem Portal auf die Bühne gestellt. Die Ruinen von Europa, das sind wir. Ein Bunker steht da, wirkt harmlos, fast niedlich und bezeugt doch die andauernde Gefahr. Das Bühnenbild von Aleksandar Denić sowie die anmutig schillernden Kostüme von Adriana Braga Peretzki sind Lichtblicke, helfen aber kaum über die langen Durststrecken des Abends hinweg.

Ob die Schauspieler immer wissen, wohin sie der nächste Gang auf der Bühne führt und wovon sie da eigentlich reden, bleibt unklar. Wo die Dramaturgie des Abends versagt, muss Heiner Müller herhalten, nicht nur mit der »Hamletmaschine«, sondern auch mit »Die Befreiung des Prometheus«, mit »Herakles 2 oder die Hydra«, mit seiner berühmten Rede »Shakespeare eine Differenz«. Die gelungenen Castorf-Inszenierungen sind trotz und wegen ihrer Überlänge kraftvoll und vital. Dieses Mal fehlt jedes Rhythmusgefühl. Über allem schwebt der heraufziehende dritte Weltkrieg, da war für Feinheiten keine Zeit mehr.

Nächste Vorstellungen: 25.10., 2. und 19.1.

www.schauspielhaus.de

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.