- Berlin

- Spielwagenbewegung

Ostberlin: Das Spiel wagen

Die Spielwagenbewegung in Ostberlin war ein Beispiel von gesellschaftlichem Engagement im Sozialismus

»Nieder mit der Regierung!«, skandierten im Mai 1989 etwa 100 junge Demonstrant*innen auf dem Kollwitzplatz im Stadtteil Prenzlauer Berg. Diese Forderung wurde auch auf Litfaßsäulen und über ein Ostberliner Stadtradio verbreitet. Handelt es sich um ein bisher unbekanntes Kapitel Ostberliner Oppositionsgeschichte? Nein, der Protest wurde von der Spielwagenbewegung organisiert.

Die Parole zum Rücktritt richtete sich nicht gegen die Honecker-Regierung. Vielmehr forderten die Protestierenden den Rücktritt des Kinderbürgermeisters, weil er entgegen seinem Wahlversprechen die Steuern erhöhen wollte. Gewählt hatten ihn Kinder und Jugendliche einer Spielstadt, die vom Kollektiv Spielwagen Berlin 1 anlässlich des zehnten Jubiläums der Spielwagengruppen in der DDR auf dem Kollwitzplatz errichtet worden war.

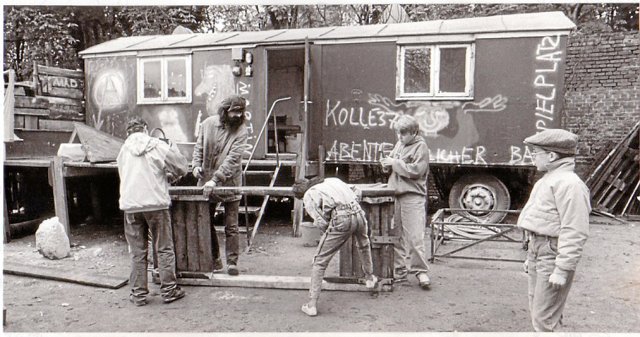

Bis Sonntag erinnerte eine Ausstellung in der Galerie »After the Butcher« in Lichtenberg an die Geschichte dieser Spielwagenbewegung, die eine originäre Initiative aus der DDR war. Am 1. Juni 1979, am Internationalen Kindertag, hatte das Kollektiv Spielwagen Berlin beim Nationalen Jugendfestival der FdJ Premiere. Im Zentrum der Aktivitäten standen in den folgenden Jahren Bau-, Theater- und Musikspiele, Zirkus, Stadtspiel- und Lehmbaufeste für Kinder im Grundschulalter. Immer dabei war ein umgebauter Möbelwagen, auf dem Materialien für mobile Spielaktionen in die unterschiedlichen Ostberliner Stadtteile transportiert wurden.

In den 80er Jahren bot der Spielwagen den Kindern in den neugeschaffenen Stadtteilen Hellersdorf und Marzahn spannende Spielmöglichkeiten. »Der Spielwagen fuhr zu öffentlichen Orten, um temporäre, mobile Spielplätze für betreutes und musisches Spielen einzurichten«, heißt es in einem Begleittext zur Ausstellung. 1981 machte ein Defa-Film die Spielwagengruppen über Berlin hinaus bekannt. Darauf gab es Vernetzungsbemühungen zu ähnlichen Initiativen in Halle, Dresden, Leipzig, Magdeburg und Potsdam.

Auch der internationale Austausch mit ähnlichen Gruppen im sozialistischen Ausland nahm in den 80er Jahren an Fahrt auf. So nahmen Aktive der Berliner Spielwagenbewegung an der 7. Biennale für Kinderkunst in Posen im Mai 1986 und an einem Symposium in Warschau einige Monate später teil. Im Oktober 1987 waren sie auf einer Konferenz des Internationalen Rates für Kinderspiel in Suhl vertreten. Hier wird deutlich, dass die Spielwagenbewegung auch in kleineren Städten populär war. Das ging nur mit viel offizieller Unterstützung. So gehörten in Berlin das Haus für Pionierarbeit Ernst Thälmann, das Amt für industrielle Formgestaltung, die Akademie der pädagogischen Wissenschaften und verschiedene Ministerien zum Netzwerk der Spielwagenbewegung. Diese betonte aber ihr Unabhängigkeit von staatlichen Organisationen.

Im Jahr 2029 hat sie ihr 50. Jubiläum. Da würde sich die Gelegenheit bieten, die heutzutage weitgehend vergessenen Theoretiker*innen der sozialistischen Kinderrechtsbewegung wie Otto Rühle oder Otto Kanitz zu würdigen. Viele ihrer Vorstellungen wurden in der Spielwagenbewegung umgesetzt. Schließlich lohnt die Frage: Wie hätte sie sich unter nichtkapitalistischen Bedingungen weiter entwickeln können?

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.