- Wissen

- Chemie-Nobelpreis

Transportschachteln für Moleküle

Vom Transport von Gasen bis hin zur Beseitigung von Schadstoffen

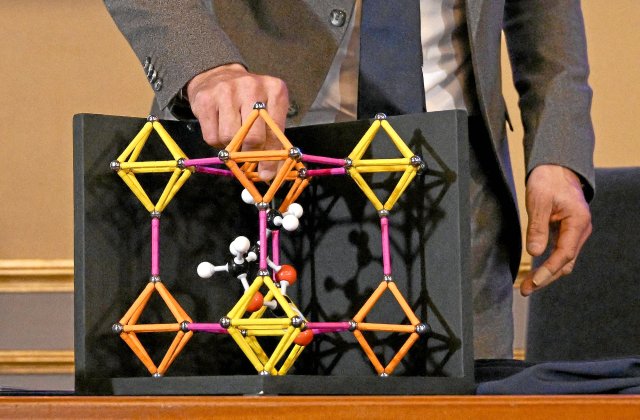

Der diesjährige Nobelpreis für Chemie geht an die Materialwissenschaftler Susumu Kitagawa aus Japan, Richard Robson aus Australien und Omar Yaghi aus Jordanien und den USA für die Entwicklung metallorganischer Gerüstverbindungen (MOF), wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Eine solche metallorganische Gerüstverbindung könne man sich zum Beispiel so vorstellen: »Ein attraktives und sehr geräumiges Studio-Apartment, speziell für Ihr Leben als Wassermolekül konzipiert«.

Die metallorganischen Gerüstverbindungen stellten eine Art Apartmenthaus für Moleküle dar.

-

Auf molekularer Ebene stellen die MOF eine Art Apartmenthaus für Moleküle dar, gebaut aus Metallionen und organischen Molekülen, mit integrierten Hohlräumen, die bestimmte Stoffe aufnehmen und auch wieder abgeben können und eben für diese Stoffe maßgeschneidert sind. So können die Hohlräume zum Beispiel Wasser aus Wüstenluft zur Trinkwassergewinnung aufnehmen, für andere Zwecke auch Methan oder Kohlendioxid. Oder die MOF sollen künftig helfen, Schadstoffe wie Arzneimittelrückstände oder die als Ewigkeitschemikalien bekannten PFAS wieder aus der Umwelt herauszufiltern. Dank der Entdeckungen der Preisträger hätten Chemiker zehntausende solche Verbindungen konzipiert, würdigte die Akademie. Allerdings seien die meisten bislang nur in kleinem Maßstab eingesetzt worden, aber Unternehmen investierten in ihre Massenproduktion und Kommerzialisierung.

Der heute 88-jährige Richard Robson war demnach im Jahr 1989 der erste, der aus Kupferionen und organischen Molekülen eine Art Kristallgitter schuf, ähnlich dem der Kohlenstoffatome in Diamanten. Die von Robson gebauten Strukturen enthielten jedoch zahlreiche Hohlräume – und erwiesen sich als noch sehr instabil. Mit weiteren Arbeiten konnte er zeigen, dass Stoffe in seine Konstruktion hinein- und aus ihr hinausfließen konnten. Und auch wenn es in der Praxis noch hakte: Der Chemiker hatte bereits die Vision, dass die Hohlräume für bestimmte Chemikalien optimiert werden könnten und die Materialien zum Beispiel als Katalysatoren dienen könnten.

Strukturen noch ohne Verwendung

Unabhängig voneinander bauten Susumi Kitagawa und Omar Yaghi auf den Ideen ihres an der University of Melbourne forschenden Kollegen auf. Als Kitagawa 1992 begann, poröse molekulare Strukturen zu bauen, hatte er dafür keinen bestimmten Verwendungszweck im Sinn – was auch ein Hindernis bei seinen weiteren Forschungsanträgen darstellte. Laut Akademie erzielte er mit seiner Forschungsgruppe 1997 den ersten Durchbruch mit einer stabilen Verbindung, die Methan, Stickstoff oder Sauerstoff aufnehmen und wieder abgeben konnte. Diesen Zweck erfüllten aber bereits Zeolithe – das sind Minerale und chemische Verbindungen aus der Gruppe der Alumosilikate, die sich aus den Grundbausteinen SiO4-Tetraeder und AlO4-Tetraeder aufbauen und eine feste Kristallstruktur haben. Doch anders als Zeolithe können MOF auch biegsame Materialien bilden.

Omar Yaghi begann als Leiter einer Forschungsgruppe an der Arizona State University ebenfalls 1992 große künstliche Kristalle zu bauen. Die ersten Veröffentlichungen über diese Materialien folgten 1995, als Yaghi auch den Namen »metallorganisches Gerüst« prägte. 1999 stellte der zu dieser Zeit an der University of Michigan tätige Chemiker der Öffentlichkeit MOF-5 vor, ein relativ stabiles MOF mit großen Hohlräumen. Wie die Akademie beschreibt, steckte in ein paar Gramm MOF-5 eine Oberfläche so groß wie ein Fußballfeld. Dadurch könne das MOF viel mehr Gas absorbieren als ein Zeolith.

Möglicher Einsatz bei CCS

Seit der Kreation von MOF-5 ist das Forschungsfeld rapide gewachsen und unzählige neue Gerüststrukturen wurden geschaffen, etwa für die Absorption von Methan, Wasserstoff oder Kohlendioxid. Auch Yaghis Forschungsgruppe an der University of California Berkeley beschäftigt sich unter anderem mit dem Einfangen und Speichern von CO2 aus der Luft (Carbon Capture and Storage, CCS). Dort würden neue, Kohlendioxid absorbierende Materialien entwickelt, heißt es bei der Forschungsgruppe, und: »Diese porösen Materialien binden CO2 aus Punktquellen oder der Umgebungsluft, ohne durch Wasser oder andere Verunreinigungen beeinträchtigt zu werden – eine der Einschränkungen bestehender Technologien zur Kohlenstoffabscheidung.«

Yaghi selbst legte seit seiner in Amman, wo er ohne Elektrizität und fließendes Wasser aufwuchs, eine Ausnahmekarriere hin. »Meine Eltern konnten kaum lesen oder schreiben«, erzählte er nach der Bekanntgabe seiner Auszeichnung dem Nobelkomitee. Dennoch hatte ihn der Vater mit 15 zum Studieren in die USA geschickt.

Die Präsidentin der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Bettina Rockenbach, beglückwünschte das Akademiemitglied Omar Yaghi: »Mit dem Chemie-Nobelpreis werden in diesem Jahr wegweisende wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich der nanoporösen Materialien gewürdigt, die das Potenzial haben, drängende Nachhaltigkeits- und Umweltherausforderungen zu bewältigen. Dass ein Leopoldina-Mitglied für seine Forschungsleistungen ausgezeichnet wird, freut mich umso mehr.«

Auch Susumu Kitagawa ist als Professor am Institute for Integrated Cell-Material Biology (iCeMS) der Kyoto University noch immer auf dem Forschungsfeld der metallorganischen Gerüste aktiv.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.