- Politik

- Näher ran

Wenn die Kirche Erbschaften versilbert

Die katholischen Erzbistümer Berlin und München stehen in der Kritik, weil ihre Verkaufs- und Sanierungspläne Hausgemeinschaften gefährden

»Das war fast geschenkt«, erzählt Ayşe über den Mietvertrag, den sie 2006 unterschrieb. »Acht Jahre lang habe ich dieselbe Miete gezahlt, ohne Erhöhung.« 440 Euro, einschließlich Nebenkosten für über 100 Quadratmeter – tatsächlich sehr günstig für ein Haus in Sichtweite des Hermannplatzes in Berlin-Neukölln. Nun sitzt Ayşe mit ihren Nachbar*innen aus der Karl-Marx-Straße 11 im Innenhof und berichtet, dass das Leben längst nicht mehr so unbeschwert sei wie früher. Die Hausgemeinschaft spricht von Mieterhöhungen, Schäden an der Bausubstanz und dem Plan des Erzbistums Berlin, das Haus meistbietend zu veräußern.

Einige wohnen fast so lange hier wie Ayşe, andere erst seit wenigen Jahren. Über die Jahre sei eine stabile Hausgemeinschaft gewachsen, betonen sie. »Wir sind hier sozial integriert«, erzählt Patrick Härtel-Jansen, der 2008 einzog und inzwischen eine Familie gegründet hat. Ungefähr zehn Minderjährige leben derzeit in dem typischen Berliner Altbau mit Hinterhaus, der 22 Wohnungen und zwei Geschäfte beherbergt. Ayşes beide Kinder sind längst volljährig und haben den größten Teil ihres Lebens hier verbracht.

Früher war das Leben leichter

Dass das Leben früher leichter und erschwinglicher war, hat mit der Eigentümerstruktur zu tun: Bis 2010 trat das Erzbistum nicht in Erscheinung. Ein pensionierter Notar fungierte als Vermieter – in seiner Funktion als Nachlassverwalter der früheren Eigentümerin. Das Erzbistum selbst teilt mit, dass ihm das Haus bereits seit 1983 gehöre: »Die Verwaltung und damit auch die Rolle des Vermieters lag aber noch viele Jahre treuhänderisch bei einem Testamentsvollstrecker.«

Seit der Übernahme der Bewirtschaftung durch das Erzbistum häufen sich negative Vorfälle im Haus. Wiederholte Mieterhöhungen sind dabei noch das geringste Problem. Mieter Joe wohnt seit 15 Jahren hier und hat mehrere gravierende Schäden erlebt. Brisant wurde es 2021, als Fassadenteile auf den Gehsteig stürzten. »Fünf bis sechs Stunden lang durfte niemand ins Haus rein oder raus, weil die Feuerwehr den Bereich sichern musste«, erinnert er sich. »Dann hatten wir zwei Jahre lang eine Plane auf dem Dach des Vorderhauses, damit es nicht reinregnet.« Das Dach sei inzwischen zwar repariert, die vorherigen Wasserschäden seien jedoch nicht umfassend beseitigt worden. Das Erzbistum spielt den Vorfall herunter und spricht von einem »kleinen Putzelement«, das von der Fassade gefallen sei.

Allerdings häufen sich die Berichte über eklatante Baumängel: 2022 wurden dem Bezirksamt Wasserschäden in einer Wohnung unter dem nicht ausgebauten Dachstuhl gemeldet, die bereits seit zwei Jahren bestanden haben sollen und vom Bistum nicht nachhaltig behoben worden waren. Der betroffene Haushalt erhielt dafür eine Entschädigung. Laut einer Nachbarin sei dort bei Regen Wasser die Küchenwand hinuntergelaufen. Im selben Jahr verrutschte eine Latte auf dem provisorisch mit einer Plane abgedeckten Dach und baumelte über dem Innenhof, woraufhin die Feuerwehr laut einer Bewohnerin das Technische Hilfswerk verständigte.

Offenbar wurde das Gebäude über Jahre vernachlässigt. Dennoch hat das Erzbistum an dem Haus verdient – bei mehr als 12 000 Euro monatlichen Mieteinnahmen lässt sich davon ausgehen. Ein sozialer Vermieter hätte mit diesem Geld das Haus instandgehalten – und würde es nun nicht meistbietend abstoßen wollen.

Ein Schlag ins Gesicht

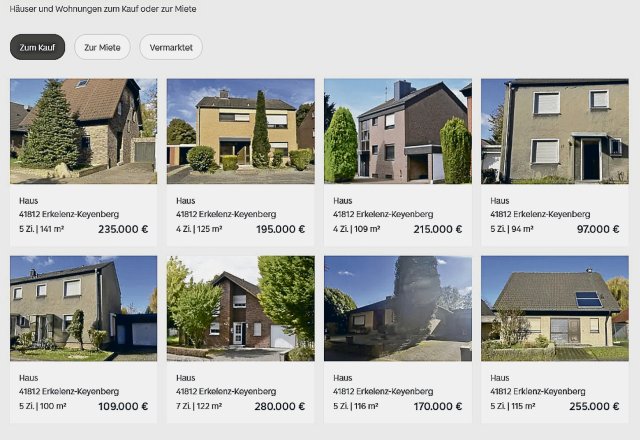

Im Herbst 2024 erfuhr die Hausgemeinschaft von den Verkaufsplänen. Schnell entstand die Idee, den Altbau gemeinsam zu erwerben, sei es über eine bestehende oder eine neu zu gründende Genossenschaft. Das Erzbistum habe auf das Ansinnen zunächst positiv reagiert, berichtet Mieter Kilian Zimmerer. Doch dann lehnte es ab, das Haus für drei Millionen Euro zu verkaufen.

Das Angebot liege deutlich unter dem Verkehrswert – also dem aktuellen Marktwert –, erklärt das Erzbistum auf Anfrage. Kilian Zimmerer berichtet weiter, dass die Hausgemeinschaft auf die Genossenschaft Gima zuging, die gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen beim Hauskauf unterstützt. »Diese hat dann relativ schnell Kontakt zum Erzbistum aufgenommen. Das wollte aber nicht, dass die Genossenschaft sich einmischt. Für uns war das ein Schlag ins Gesicht.«

Die Hausgemeinschaft ließ jedoch nicht locker. Sie erfuhr von einem Förderprogramm des Berliner Senats für den genossenschaftlichen Kauf von Wohnhäusern und kalkulierte die Möglichkeiten neu. Anfang Juni erhöhte sie ihr Angebot auf 3,8 Millionen Euro. Darüber gab es noch keine Entscheidung. Doch mittlerweile liegt auch das Angebot eines anderen Bieters vor, das Vorrang habe, weil es »sich am Marktwert orientiert«, wie das Erzbistum mitteilt.

In der Bezirksverordnetenversammlung forderte Ende September eine Mehrheit aus SPD, Grünen und Linken das Bezirksamt auf, sich beim Bistum »dafür einzusetzen, auf einen Verkauf zu verzichten« oder zumindest eine »genossenschaftliche Lösung« zu ermöglichen. Der zuständige Bezirksstadtrat Jochen Biedermann (Grüne) teilt auf Anfrage mit, er habe sich im August erneut ans Erzbistum gewandt und sich »für eine Lösung im Sinne der Mieter*innen ausgesprochen«. Doch darauf ist das Bistum bislang nicht eingegangen.

Vielmehr seien immer wieder Interessenten gekommen, um sich das Haus anzusehen, erzählt Kilian Zimmerer. »Uns wurde diese Möglichkeit nie gegeben. Wir hätten uns auch gerne die Dachböden angeschaut.« Die Hausgemeinschaft beklagt die mangelnde Transparenz. Informationen zum Haus, die für die Erstellung eines seriösen Kaufangebots nötig sind, seien kaum geflossen. Die Mieter*innen fühlen sich mit ihrem Angebot benachteiligt und nicht ernst genommen.

Verschleppte Sanierungen

Auch in München steht die katholische Kirche wegen ihres Umgangs mit einem geerbten Mietshaus in der Kritik. Es geht um das denkmalgeschützte Haus Nussbaumstraße 30 in bester Innenstadtlage. Das Erzbistum München-Freising hatte vor über 70 Jahren die Hälfte des Gebäudes geerbt. Die andere Hälfte erwarb es 2023 von einem weiteren Erben, dem in Paderborn ansässigen Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e. V., das sich der Förderung katholischer Minderheiten in Nordeuropa und Deutschland widmet.

Längst ist eine umfassende Sanierung überfällig, die das Erzbistum für 2022 angekündigt hatte. Doch die Ankündigung war mit einer Drohung verknüpft: Wegen der geplanten Bauarbeiten solle eine sogenannte Verwertungskündigung erfolgen. Das dreiseitige Schreiben an die Mieter*innen liegt auch »nd« vor. Darin ist lapidar von einer »bevorstehenden Beendigung Ihres Mietvertrages« die Rede.

Juristisch dürfte das jedoch anfechtbar sein. Eine Verwertungskündigung ist vor allem dann gerechtfertigt, wenn dem Vermieter die weitere Vermietung zu den bestehenden Konditionen unzumutbar ist – etwa wenn er das Haus abreißen will, weil eine Renovierung unwirtschaftlich wäre. Eine normale Instandhaltung oder Modernisierung, wie in diesem Fall, reicht als Begründung für eine Verwertungskündigung meist nicht aus.

Ein Mieter verließ das Haus gegen Zahlung einer Abfindung. Den übrigen Mietparteien im Hauptgebäude blieben weitere Maßnahmen bislang erspart. Einige von ihnen sind bereits über 80 Jahre alt, viele waren früher selbst bei der Erzdiözese beschäftigt.

Gegen eine Mieterin im separaten Gartenhaus, die dort seit über 50 Jahren lebt und den Mietvertrag von ihren Eltern übernommen hatte, reichte das Bistum im Januar eine Klage auf Auflösung des Mietverhältnisses ein. »Die Begründung lautet Kernsanierung«, erklärt Cajetan von Aretin, Rechtsanwalt der Betroffenen. »Die Erzdiözese hat nie eine temporäre Ersatzwohnung angeboten, sondern stets auf die Auflösung des bestehenden Mietverhältnisses und die Begründung eines neuen an anderer Stelle gedrängt – zu einem höheren Quadratmeterpreis.« Die Mieterin habe sich dabei schriftlich zu einem vorübergehenden Umzug bereit erklärt.

Der Anwalt zeigt sich irritiert über das Vorgehen des Erzbistums. Bei einer reinen Instandhaltung hätte die Mieterin nämlich das Recht, zu unveränderten Konditionen in die Wohnung zurückzukehren. Selbst bei zusätzlicher Modernisierung dürfte die Miete nur in gesetzlich definierten Grenzen erhöht werden. Nichts davon stellte das Erzbistum der Mieterin jedoch in Aussicht – offenbar zielte es schlicht darauf ab, sie loszuwerden.

Im Juli folgte eine überraschende Wende: »Die Erzdiözese bot schriftlich an, dass die Wohnung der Mieterin gar nicht saniert wird – sie also weiterhin in einer Wohnung mit völlig veralteter Haustechnik wohnen könne.« Den Anwalt verblüffte diese Kehrtwende, weil sie »grundsätzlich im Widerspruch zu den für die Kündigung angegebenen Gründen« stehe. Gegenüber »nd« skizziert das Erzbistum hingegen Pläne, die wiederum zur Juli-Ankündigung nicht passen: Das Gartenhaus solle »annähernd in den Rohbauzustand zurückversetzt« werden und sei dann »für einen langen Zeitraum nicht bewohnbar«.

Bereits 2005 habe die Mieterin schriftlich darauf hingewiesen, dass die Elektroleitungen veraltet und somit gefährlich seien, erläutert der Anwalt. Die Gebäudetechnik entspricht im Wesentlichen noch dem Stand von 1899, dem Baujahr des Hauses. Nur »vereinzelt« habe es Reparaturen gegeben, räumt das Erzbistum ein. Die gekündigte Mieterin berichtet von wiederkehrenden Heizungsproblemen, die immer wieder zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen geführt hätten. Rechtsanwalt von Aretin verweist darauf, dass der Bundesgerichtshof wiederholt festgestellt habe, dass eine Verwertungskündigung unbegründet sei, wenn der Vermieter die Instandhaltung über lange Zeit vernachlässigt habe. »Der Richter hat auch darauf hingewiesen, dass solche Klagen selten Erfolg haben.« Die nächste Verhandlung um die Verwertungskündigungen ist für November angesetzt.

Ein Muster wird sichtbar

In der Münchner Nussbaumstraße zeigt sich ein ähnliches Muster wie in der Berliner Karl-Marx-Straße: Ein Erzbistum erbt ein Haus in begehrter Innenstadtlage, vernachlässigt über Jahre dessen Instandhaltung und droht schließlich den Mietern – direkt oder indirekt – mit der Kündigung. Dies fügt sich in das Bestreben der Erzbistümer ein, ihren Immobilienbesitz zu verkleinern und Liegenschaften zu veräußern.

Die Wohnungsfrage – eine der drängendsten sozialen Herausforderungen unserer Zeit – scheint im praktischen Handeln der katholischen Kirche trotz ihrer betonten sozialen Verantwortung nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Mit Wohnimmobilien Rendite zu erwirtschaften, um die Erlöse anderweitig einzusetzen, gehört zum etablierten Geschäftsmodell. So erklärt auch das Berliner Erzbistum zum geplanten Verkauf der Karl-Marx-Str. 11: »Der Verkaufserlös wird für den pastoralen Auftrag der Kirche und soziale Anliegen eingesetzt.«

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.