- Kommentare

- Wohnungsnot in Berlin

Verschenkekisten: Eine leise Form des Widerstands

Melanie Jaeger-Erben über die Verschenkekisten auf Berlins Bürgersteigen

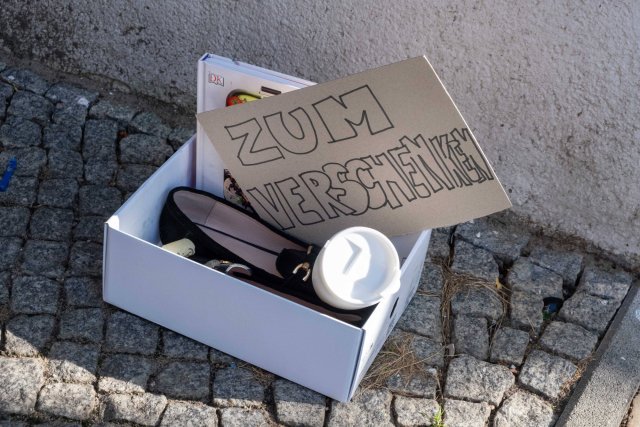

Es ist mittlerweile ein fast organischer Teil des Berliner Straßenbilds geworden: die Verschenkekisten. Darin eigentlich fast immer: einige deutlich gebrauchte Romane, ein paar unförmige Weingläser, der ein oder andere Pullover – zu gut für die Tonne, zu schlecht für Kleinanzeigen –, ein Kuscheltier mit fragwürdiger Nutzungshistorie. Und ein stilles Angebot an die Nachbarschaft: »Nimm’s, wenn du’s brauchen kannst.« Eigentlich ganz harmlos.

Aber nun: verboten, bei drohendem Bußgeld von über tausend Euro. Das seit August gültige Verbot der Verschenkekisten in der Hauptstadt ist eine jener Maßnahmen, bei denen Probleme unter stoischer Ignoranz aller Potenziale erst konstruiert, dann aufgebauscht und schließlich mit dem Anschein politischer Durchsetzungsfähigkeit »gelöst« werden.

Natürlich, niemand wird ernsthaft bestreiten, dass diese Kisten manchmal eher nach Sperrmüll als nach stilvollem Tauschhandel aussehen. Die Straße ist eben kein Showroom. Manchmal liegen dort DVD-Cover ohne DVD. Manchmal eine einzelne Skisocke. Und ja, es schwingt immer die Gefahr mit, dass ein Hund sich für die Ecke interessiert hat. Aber muss deshalb gleich die Keule des Verbots geschwungen werden?

Prof. Melanie Jaeger-Erben lehrt Technik- und Umweltsoziologie an der Brandenburgischen TU Cottbus-Senftenberg.

Der Berliner Senat tut fast so, als ob das Straßenbild ansonsten von italienischer Piazza-Ästhetik geprägt wäre. Zwischen E-Rollern, Nagelstudio-Werbeplakaten und liegengelassenen Baumscheiben ist ausgerechnet die Verschenkekiste der ästhetische Störfaktor? Es mutet eher wie ein Mikromanagement-Manöver an, das symbolisch Ästhetik, Ordnung und Sauberkeit dort wiederherstellen soll, wo sich niemand so richtig wehren kann. Statt sich mit mächtigeren (wirtschaftlichen) Akteuren anzulegen, die verspiegelte Büroturm-Monster bauen, die Gehwege mit E-Rollern zukippen und Freiflächen für Werbung privatisieren.

Zum Thema: Zwischen Niedriglohn und Mietenwahnsinn – Wohnen macht viele arm und wenige reich

Das Kistenverbot ist eine völlig destruktive Regulierung einer informellen Ökonomie, von der wir eigentlich mehr als weniger brauchen. Denn Verschenkekisten sind mehr als Ablageorte für alte Sachen. Sie sind Gesten des Care, Ausdruck von Wertschätzung gegenüber Dingen und Menschen, eine Form der Ressourcenschonung. Die Kisten sind kein ästhetisches Statement, sie sind ein soziales. In einer Stadt, in der Wohnraum knapp ist, werden diese kleinen Kisten zu praktischen Minilagern im öffentlichen Raum. Was die eine nicht mehr braucht, kann die andere vielleicht verwenden. Das spart Ressourcen, Geld – und vor allem Platz. Es ist gelebte Kreislaufwirtschaft ohne Förderantrag, ohne QR-Code, ohne digitale Plattform. In einer Wegwerfgesellschaft ist das keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine leise Form des Widerstands.

Lesen Sie auch: Entlassen, verschuldet, zwangsgeräumt – Die Idee des Wohnraums für alle scheitert an »mittelalterlichen Methoden«

Natürlich braucht es Regeln, damit aus Kisten keine wilden Müllhaufen werden. Aber ein Verbot ist der falsche Weg. Viel sinnvoller wären klare Rahmenbedingungen: festgelegte Orte, gemeinschaftliche Verantwortung, vielleicht sogar ein städtisch unterstütztes Tauschsystem. Bevor man also die Kiste verbietet, sollte man vielleicht einfach einmal hineingreifen. Man findet darin nicht nur Bücher oder Tassen – sondern manchmal ein kleines Stück städtischer Solidarität.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.