- Politik

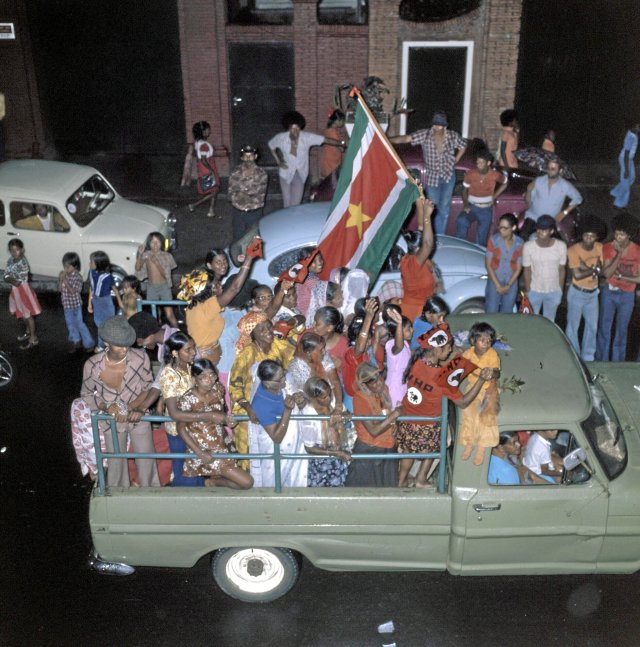

- 50 Jahre Unabhängigkeit

Suriname: Zwischen zerbrochenen Träumen und Hoffnung

50 Jahre nach der Unabhängigkeit Surinames bleiben viele Wünsche offen

Vor 1945 gab es keine nationalistische Bewegung in Suriname. Da gemeinsame historische Erfahrungen fehlten, konnte in der multiethnischen surinamischen Gesellschaft kein richtiges Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen. Erst 1946 wurden die ersten politischen Parteien gegründet. Der segmentierte Charakter der surinamischen Gesellschaft spiegelte sich im Parteiensystem wider, in dem ethnische und religiöse Linien die Parteipolitik bestimmten. Die städtischen Kreol*innen, Hindostani und Javaner*innen gründeten jeweils ihre eigenen politischen Parteien. Mit der Verabschiedung der Charta des Königreichs der Niederlande im Jahr 1954 wurde die koloniale Ordnung in Suriname durch ein demokratisches System ersetzt, das freie Wahlen, ein Parlament, eine dem Parlament rechenschaftspflichtige Regierung und einen Gouverneur umfasste, der sowohl als verfassungsmäßiges Staatsoberhaupt als auch als Vertreter der niederländischen Krone fungierte.

Veränderungen in Suriname

Zwischen 1954 und 1969 blieb die Frage der Unabhängigkeit sowohl in Suriname als auch in den Niederlanden weitgehend im Hintergrund. Die politischen und sozialen Entwicklungen ab 1969 beendeten diese Phase relativer Stagnation, immer lebhafter wurde die Debatte über den Weg Surinames zur Souveränität geführt. 1969 kam in Suriname eine Regierung an die Macht, die zum ersten Mal in der politischen Geschichte des Landes von einer hinduistischen Partei (VHP) dominiert wurde. Die kreolischen Parteien befürchteten, dass die Hindostani mit wachsendem wirtschaftlichen Einfluss auch die politische Macht an sich reißen würden. Diese Befürchtung veranlasste die kreolischen Parteien, bei den Wahlen 1973 die Koalition »Nationale Partij Kombinatie« (NPK) zu bilden. Unter dem Einfluss der nationalistischen Partei rückte die Frage nach der Unabhängigkeit Surinames auf die Agenda. Diese kreolische Koalition gewann die Wahlen mit einem Vorsprung von fünf Sitzen. Im Februar 1974 erklärte die neue Regierung, dass Suriname bis Ende 1975 die Unabhängigkeit erlangen werde.

Der politische Wandel in Suriname fiel mit der Amtseinführung der sozialdemokratischen Regierung in den Niederlanden im Jahr 1973 zusammen. Von allen niederländischen Parteien war die PvdA (Partij van de Arbeid) am ehesten bereit, die Unabhängigkeit innerhalb eines absehbaren Zeitraums zu unterstützen. Seit Anfang der 70er Jahre drängte die PvdA auf die unverzügliche Unabhängigkeit, offenbar in dem Bestreben, die schmerzhaften Erfahrungen des Kolonialkrieges in Indonesien (1945–1949) wiedergutzumachen und sich mit postkolonialen Schuldgefühlen auseinanderzusetzen. Premierminister Joop den Uyl wollte mit der Unabhängigkeit Surinames persönlich für 300 Jahre Kolonialismus Buße tun.

Turbulenter Weg zur Souveränität

Während ein Teil der kreolischen Bevölkerung die Unabhängigkeit unterstützte, lehnten Hindostani, Javaner*innen und andere Gruppen sie ab. Suriname schien am Rand eines Bürgerkriegs zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen zu stehen. Bei einer Abstimmung am 19. November 1975 stimmte das Parlament Surinames mit einer Mehrheit dem mit den Niederlanden ausgehandelten Unabhängigkeitsvertrag zu. Aufgrund ethnischer Spannungen und der ungewissen Zukunft reagierte ein Teil der Bevölkerung panisch und floh aus dem Land, um der als aufgezwungen empfundenen Unabhängigkeit zu entkommen. Von 1973 bis November 1975 hatte sich bereits mehr als ein Drittel der Bevölkerung Surinames, etwa 180 000 Menschen, in den Niederlanden niedergelassen.

Suriname erhielt von den Niederlanden 1,6 Milliarden Euro für seine sozioökonomische Entwicklung, das bedeutete 4000 Euro pro Kopf der Bevölkerung Surinames. Damit war das Land in den Jahren 1975 bis 1980 »der reiche Mann der Karibik« und erntete neidische Blicke aus den Nachbarländern.

Kämpfe nach der Unabhängigkeit

Was als Segen gedacht war, entpuppte sich bald als Fluch. Es kam zu einem Gerangel um den Entwicklungstopf. Politiker waren nur darauf bedacht, sich zu bereichern und ihre Machtposition zu stärken. Bei einem großen Teil der Bevölkerung hinterließ die Srefidensi (ein in der surinamischen Sprache Sranan Tongo extra für Unabhängigkeit erfundener Begriff) einen »psychologischen Kater«. Unzufriedenheit machte sich breit, auch in der surinamischen Armee. 1980 eskalierten die Spannungen zwischen rebellischen Soldaten und der Regierung und gipfelten am 25. Februar in einem Putsch und der Machtübernahme durch eine Gruppe von Unteroffizieren um Hauptfeldwebel Desi Bouterse.

Auch die Niederlande besaßen und besitzen Kolonien in der Karibik und Südamerika. Erst vor 50 Jahren, am 25. November 1975, endete der Kolonialstatus in Suriname. Das Lateinamerika Magazin »ila« in Bonn widmete aus diesem Anlass Suriname die November-Ausgabe. Bestellbar unter: www.ila-web.de/de/order/single-dossier-order

Am 25. November findet eine Veranstaltung online statt: www.lateinamerikaforum-berlin.de/veranstaltungen/suriname-at-50-years-of-independence/

Anfangs genossen die Soldaten die Sympathie der Bevölkerung. Die Menschen hofften, dass sie der weit verbreiteten Korruption ein Ende setzen würden. Die Unterstützung schwand jedoch, als klar wurde, dass die Militärs um Bouterse nur ihre Macht festigen wollten. Das Regime entwickelte sich zu einer repressiven Regierung ohne Platz für die Opposition. Den Tiefpunkt bildete der 7. Dezember 1982 mit den sogenannten Dezembermorden: 15 Regimegegner (nur Männer), darunter Anwälte, Wissenschaftler, Gewerkschaftsführer und Journalisten, die sich für die Wiederherstellung der Demokratie eingesetzt hatten, wurden hingerichtet. Daraufhin stellten die Niederlande ihre Entwicklungshilfe für Suriname ein, wodurch das Militärregime sowohl national als auch international isoliert wurde. Die Aussetzung der niederländischen Entwicklungshilfe hatte katastrophale Folgen für die Wirtschaft, die durch einen bewaffneten Aufstand der Maroons im Osten Surinames zusätzlich belastet wurde. Diese Maroons, Nachkommen versklavter Menschen, die während der Sklaverei von den Plantagen geflohen waren und im Landesinneren eigene Gemeinschaften gegründet hatten, lieferten sich während des Bürgerkriegs 1986 bis 1992 heftige Kämpfe mit der surinamischen Armee.

1987 erklärte sich das Militär schließlich bereit, die Demokratie wiederherzustellen. Die traditionellen ethnischen Parteien bildeten eine breite Koalition und übernahmen noch im selben Jahr die Macht: Demokratisierung unter militärischer Aufsicht. Im Dezember 1990 griff das Militär während des »Weihnachtsputsches« erneut nach der Macht, gab sie jedoch sechs Monate später wieder an die alte multiethnische Koalition zurück. Die Regierung, die 1991 mit Unterstützung der Vereinigten Staaten und der Niederlande ins Amt kam, ging gegen die Militärführung vor. Kommandant Desi Bouterse wurde entlassen und gründete daraufhin seine eigene politische Partei: die National Democratische Partij (NDP).

Zivile Regierungen, die zwischen 1991 und 2010 an der Macht waren, standen vor der schwierigen Aufgabe, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das war mit drastischen Sparmaßnahmen verbunden, die der Bevölkerung große Opfer abverlangten. Von dieser wachsenden Unzufriedenheit in der Bevölkerung profitierten Bouterse und seine Partei.

Vom Putschisten zum Präsidenten

Bouterse und seine NDP gingen als große Gewinner aus den Wahlen 2010 hervor. Trotz seiner Vergangenheit als Militärdiktator, seiner zentralen Rolle bei den Dezembermorden und einer Verurteilung wegen Drogenhandels in den Niederlanden im Jahr 1999 genoss er breite Unterstützung im Volk.

Bouterses populistische Maßnahmen gewannen die Unterstützung der Öffentlichkeit, aber unter der Oberfläche wurde Suriname auf einen gefährlichen Kurs gelenkt. Während seiner beiden Amtszeiten (2010–2015 und 2015–2020) wurde der Staat zunehmend in kriminelle Machenschaften verwickelt, die Drogenmafia setzte sich in Politik und Wirtschaft fest. Unter Bouterse hatte Suriname 2020 eine geschätzte Gesamtverschuldung von etwa vier Milliarden US-Dollar. Das Land war nicht mehr in der Lage, die Zinsen und Tilgungsraten für seine Auslandsschulden zu bezahlen.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Im Jahr 2019 wurde Bouterse wegen seiner Rolle bei den Dezembermorden zu 20 Jahren Haft verurteilt. Nach einem gescheiterten Berufungsverfahren tauchte er 2023 unter. Im Untergrund verstarb er kurz vor Weihnachten 2024.

Bei den Wahlen im Mai 2020 wurde die NDP für zehn Jahre Misswirtschaft zur Rechenschaft gezogen. Die Regierung ging an eine Koalition unter der Führung von Chandrikapersad Santokhi, Vorsitzender der Hindostani VHP und ehemaliger Polizeikommissar. Er präsentierte sich als Retter Surinames, versprach, die Ordnung wiederherzustellen und der Korruption ein Ende zu setzen. Durch die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) gelang es der Regierung Santokhi, die Auslandsverschuldung Surinames umzustrukturieren, den globalen Status als Paria abzulegen und so das Ansehen des Landes auf dem internationalen Kapitalmarkt wiederherzustellen. Die Kosten der strengen Sparmaßnahmen trug die Bevölkerung. Die Unzufriedenheit stieg weiter aufgrund der weit verbreiteten Korruption während Santokhis Präsidentschaft und seiner Politik, von der vor allem Familie und Freund*innen profitierten. Wie unter Bouterse kam es zu einer »State Capture«, einer Situation, in der Politik, Gesetzgebung und staatliche Ressourcen systematisch dazu genutzt werden, um eine kleine Machtgruppe rund um die herrschende Elite zu begünstigen.

Öl und Hoffnung auf die Zukunft

Bei den Wahlen im Mai 2025 nutzte Bouterses NDP erneut die weit verbreitete Unzufriedenheit in der Gesellschaft und ging als stärkste Partei hervor. Jenny Simons übernahm nach dem Tod von Desi Bouterse die Führung der Partei und wurde zur ersten Präsidentin Surinames gewählt. In ihrem Wahlkampf präsentierte sie sich als Verfechterin eines »Systemwechsels« und versprach eine neue Regierungskultur, mehr Transparenz, eine effektivere Verwaltung und eine breitere gesellschaftliche Beteiligung an politischen Entscheidungen.

Die jüngsten Ölfunde vor der Küste und die für die Zeit nach 2028 prognostizierten Öleinnahmen in Milliardenhöhe bieten neue Perspektiven. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob die Ausbeutung der Ölvorkommen für das Land Fluch oder Segen sein wird, da eine korruptionsfreie Regierung kurzfristig den Schuldendienst des Landes erleichtern kann, während langfristig das absehbare Ende des fossilen Zeitalters diese Möglichkeit zunichtemachen wird.

Hans Ramsoedh ist ein surinamisch-niederländischer Historiker und Publizist.

Dieser Artikel ist eine gekürzte Fassung aus der »ila 490«, siehe Kasten. Übersetzung: Charlotte Fischer

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.