- Kultur

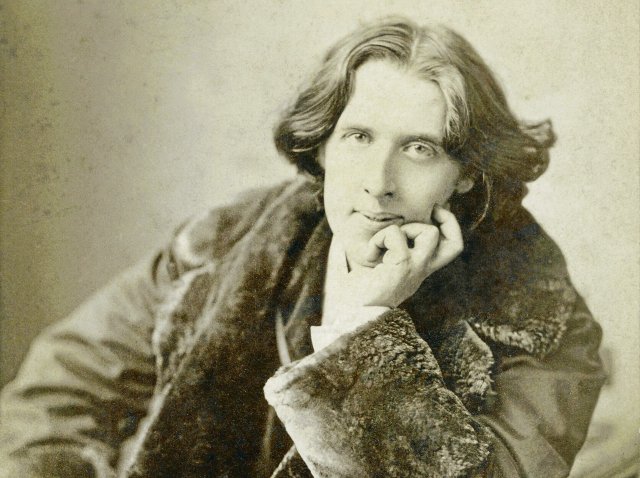

- Oscar Wilde

Oscar Wilde: Sozialismus als ästhetisches Programm

Vor 125 Jahren starb der irische Dichter Oscar Wilde. Er schrieb nicht nur Märchen, Aphorismen und einen Roman – sondern auch zum Sozialismus

Über diesen Text in der Zeitung zu schreiben, hat – auch so viele Jahre nach dem Tod des Autors – immer noch einen gewissen Charme. Über die Presse und ihre Skribenten wusste ein Oscar Wilde (1854–1900) grundsätzlich nichts Gutes zu berichten, außer vielleicht, »dass sie sich immer privat bei einem entschuldigen, was sie öffentlich gegen einen geschrieben haben«. Journalisten waren für ihn der vierte Stand oder der Inbegriff von Dummheit, Heuchelei und Geschwätz. Ein bekanntes Aperçu aus seiner Feder lautet denn auch: »In früheren Zeiten hatten die Menschen die Folterbank. Jetzt haben sie die Presse. Gewiss, das ist ein Fortschritt.« So zu lesen in seinem nicht ganz so bekannten Essay »The Soul of Man under Socialism«, geschrieben 1891 und lange Zeit nur in kleiner Auflage verbreitet.

In Deutschland erschien der Aufsatz unter dem Titel »Der Sozialismus und die Seele des Menschen« und teilt bis heute sein Publikum. Die einen glauben nicht an die Seele, die anderen nicht an den Sozialismus – und Oscar Wilde offenbar nicht an die Pressefreiheit. Noch während der irische Dichter die Verlogenheit der Journaille geißelte, den Job des Journalisten eine »sehr entwürdigende Stelle« nannte, bestritt er seinen Lebensunterhalt als Herausgeber einer Frauenzeitschrift. Davon erzählt auch Alfred Pfabigan in seiner Einleitung zur Neuausgabe, die dieser Tage im Wiener Verlag Promedia erschien.

»Eine Weltkarte, in der das Land Utopia nicht verzeichnet ist, verdient keinen Blick, denn sie lässt das eine Land aus, indem die Menschheit immer landet.«

Oscar Wilde

Oscar Wilde verfasste sogar Werbung für Büstenhalter: »So gewiss, wie die Sonne morgens aufgeht, so gewiss vergrößert und verschönert er die Büste.« Aber das nur nebenbei. Jeder Schriftsteller muss sich verkaufen, die Frage ist nicht, ob, sondern wofür. Reklametexte für Damenunterwäsche gehen völlig in Ordnung. Wirklich erstaunlich ist etwas anderes: Ausgerechnet der berühmteste Dandy der Weltliteratur, bekannt für seinen exzentrischen Lebensstil, dessen Vater Leibarzt von Königin Victoria war, er liebte die Revolution, weil sie »das Volk einen Moment lang großartig und prächtig erscheinen lässt«. Dergleichen schreibt sich schnell, zumindest vor der Revolution, während der Dichter danach seine Haut retten muss. Dennoch sei die Frage gestattet: War Oscar Wilde etwa ein Sozialist? Sein literarisches Werk (»Das Bildnis des Dorian Gray«), das eher von der Romantik geprägt ist als von der Aufklärung, gibt da keinen Hinweis. Und doch liegt dieser Text vor, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts in linkssozialistischen Kreisen mit Interesse gelesen und diskutiert wurde. Allein schon wegen solcher Sätze: »Der Sozialismus, Kommunismus oder wie immer man den Zustand nennen will, gibt dadurch, dass er das Privateigentum in eine öffentlich-rechtliche Institution verwandelt und die Genossenschaft an die Stelle der Konkurrenz setzt, der Gesellschaft ihren eigentlichen Charakter, den eines durchweg gesunden Organismus, zurück und sichert jedem Glied der Gesellschaft das materielle Wohlergehen.«

Eine recht ungewöhnliche Aussage von jemandem, der sich in den Salons der Aristokraten lange Zeit wohlfühlte, der an Magie glaubte und sogar Hellseher aufsuchte. Alfred Pfabigan, emeritierter Philosophieprofessor, schreibt darüber in seinem Vorwort. Auch stand Oscar Wilde der Demokratie, wie er sie erlebte, skeptisch gegenüber. »Demokratie bedeutet lediglich, dass das Volk für das Volk durch das Volk niedergeknüppelt wird.« Besser, man hält Abstand zur Masse. Denn im Ernstfall ist kein Verlass auf sie. Doch dieser, wie ihn George Bernard Shaw nannte, »eingefleischte Snob«, schrieb allen Ernstes: »Eine Weltkarte, in der das Land Utopia nicht verzeichnet ist, verdient keinen Blick, denn sie lässt das eine Land aus, indem die Menschheit immer landet.«

Oscar Wilde, der dafür bekannt war, mit Geld nicht umgehen zu können, hatte auch von Ökonomie keine Ahnung. Das Wort vom Kapitalismus taucht im Essay nicht auf. Herausgeber Pfabigan verweist aber darauf, dass sich dieses System seinerzeit in einer ersten schweren Krise befand, die ihren Ausdruck in einer unfassbaren Verelendung der Arbeiter und Arbeiterinnen fand, und zwar in einer, selbst für Wohlhabende oft unerträglichen Umwelt. Sozialismus, was auch immer man seinerzeit darunter verstand, sei selbst in bürgerlichen Kreisen »im Gespräch« gewesen. Zu Oscar Wildes Öffentlichkeitsstrategien habe es gehört, neue Strömungen zu besetzen, wenn nötig, ihre Schlüsselbegriffe umzudeuten und sie so seinem »ästhetizistischen Fundamentalismus« anzupassen. Und das in einer Welt, deren herrschende Klasse Armut, wenn überhaupt, als optisches Problem wahrnahm.

Oscar Wilde spricht vom Aufbau einer Gesellschaft, die Armut unmöglich macht. »Wenn jedes Glied der Gemeinschaft so viel hat, wie es braucht, und von seinen Mitmenschen nicht behelligt wird, hat es kein Interesse daran, anderen lästig zu werden.« Wilde kennt weder Parteien noch Klassenkampf. Er schreibt aus der Perspektive des Künstlers; Sozialismus als ästhetisches Programm, dessen größter Nutzen darin liege, »dass er uns von der schmutzigen Notwendigkeit für andere zu leben, befreite«. Eine Vorstellung, die eher an Max Stirner erinnert, den Begründer des Individualanarchismus, als an Marx und Engels. Vor allem, wenn er schreibt: »Nur in freiwilligen Zusammenschlüssen geht es den Menschen gut.«

Von daher wundert es nicht, dass ausgerechnet der Anarcho-Pazifist Gustav Landauer gemeinsam mit seiner Frau Hedwig Lachmann als Erste den Aufsatz ins Deutsche übersetzt und hierzulande bekannt gemacht haben. Inwieweit der »Apostel der Selbstverwirklichung« (Pfabigan) der gelebten Solidarität eine Absage erteilt, lässt sich streiten. Vielleicht weiß der Dichter zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich, wovon er schreibt: »Die meisten Menschen verderben ihr Leben mit einem heillosen, übertriebenem Altruismus – sie sind geradezu gezwungen, es zu tun. Sie sehen sich von scheußlicher Armut, scheußlicher Hässlichkeit, scheußlichem Hungerleben umgeben.« Die Menschen, heißt es bei Wilde, versuchten das Problem der Armut dadurch zu lösen, dass sie die Armen am Leben hielten. – Tatsächlich? Ja, was denn sonst?

Und Oscar Wilde? Ein Straßenschild muss den Weg nicht gehen, den es zeigt. Sozialismus als Synonym für Individualismus. »Wenn der Mensch den Individualismus verwirklicht hat, wird er auch das Mitgefühl verwirklichen und es frei und ungehemmt walten lassen.« Bis jetzt habe der Mensch das Mitgefühl kaum geübt; denn er habe nur Mitgefühl mit dem Schmerz, also Mitleid, die niedrigste Form des Mitgefühls. Mitleid mit Schwindsüchtigen heile die Schwindsucht nicht; das tue die Wissenschaft.

»Und wenn der Sozialismus das Problem der Armut und die Wissenschaft das Problem der Krankheit gelöst hat, wird das Gebiet der Sentimentalen kleiner geworden sein; und das Mitgefühl der Menschen wird umfassend, gesund und spontan sein.« Der Mensch werde nur noch Freude empfinden bei der Betrachtung des freudigen Lebens der anderen. Der neue Individualismus, in dessen Diensten der Sozialismus stehe, ob er es nun wolle oder nicht, werde die vollendete Harmonie sein – und so war es dann auch?

Vielleicht ist Sozialismus erst einmal ein kulturelles Lebensgefühl. Wie schon Ton Steine Scherben sangen: »Allein machen sie dich ein«. Es wird keine Freiheit aller geben ohne die Freiheit des Einzelnen; ähnlich steht es auch im Manifest der Kommunistischen Partei.

Die große Frage der Weltliteratur aber stellte sich überdeutlich im Leben des Dichters Oscar Wilde: »Wieviel Glück darf der Einzelne für sich von der Gesellschaft einfordern?« Nur vier Jahre später sollte ihm seine Homosexualität zum Verhängnis werden. Im Jahr 1895 wird Oscar Wilde wegen »grober Unzucht« zu zwei Jahren Zuchthaus und Zwangsarbeit verurteilt. Von der öffentlichen Demütigung und der schweren Haftzeit wird er sich nie wieder erholen. Verarmt und lange schon gesellschaftlich tot, stirbt Oscar Wilde am 30. November 1900 mit 46 Jahren in einem schäbigen Pariser Hotel an einer Hirnhautentzündung. Bis zum Schluss behielt er Geschmack und Humor. Seine letzten Worte galten der hässlichen Tapete im Zimmer: »Einer von uns beiden muss verschwinden.«

Oscar Wilde: Der Sozialismus und die Seele des Menschen, Promedia Wien 2025, 80 S., geb., 15 €.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.