In Jemen stets den »Dolch im Gewande«

Höchst ungern nur trennen sich nordjemenitische Männer von ihrer Dschambia. Der Krummdolch ist schon seit Jahrtausenden Statussymbol am Roten Meer

Wenn ein Jemenite eine Flugreise macht, muss er sich von seinem besten Stück trennen. So steht Rechtsanwalt Saleh Ahmed Eshih, der dienstlich in Italien war, am Gepäckband des Sanaer Flughafens und wartet auf seine Dschambia. So heißt der Krummdolch, den nordjemenitische Männer nach alter Landessitte fast immer und überall als Statussymbol tragen. Auch andere »abgerüstete« Passagiere präsentieren sich mit leerer Dolchscheide am breiten Gürtel. Als die Heimkehrer ihre Koffer vom Karussell ziehen und als erstes ihre blitzende krumme Klinge in die Scheide stecken, ist ihre Wiedereingliederung in die heimische Männerwelt – zumindest sym-bolisch – vollzogen. »Willkommen in der Stadt der Dolchmänner!«

Sana ist eine der ältesten Städte der Welt – heute noch in ihren Bauten mittelalterlich geprägt wie keine andere arabische Stadt. Umringt von Bergmassiven, liegt die alte Handelsmetropole auf 2400 Meter Höhe inmitten einer Hochebene im Schnittpunkt historischer Karawanenrouten, die heute als Asphaltstraßen von Aden nordwärts nach Mekka und von den Rotmeerhäfen nach Osten bis Oman führen.

Eine der ersten Moscheen der Welt

Die Stadt der hundert Moscheen, deren Minarette aus dem Gassenlabyrinth ragen, gehört zu den frühesten Städten der islamischen Welt. Noch zu Lebzeiten des in Mekka geborenen Propheten Mohammed (570 bis 632 u.Z.) fasste seine Lehre hier im nahen Jemen Fuß. Bereits 628 trat Sanas damals persischer Statthalter Badhan zum Islam über und machte seine Residenzstadt zum Ausgangspunkt der Islamisierung Südarabiens. Kurz vor seinem Tode ließ der Religionsstifter das wahrscheinlich erste islamische Gotteshaus Jemens – eines der ersten der Welt – hier in Sana erbauen. Es ist die später häufig umgebaute Große Moschee, die man von den meisten hohen Gebäuden der Altstadt sehen kann.

Der schnurbärtige Aziz Al Kohali ist kein professioneller Dolmetscher, sondern Maurermeister. Den Titel hat der 46-jährige Sanaer Berufsschullehrer für Maurerlehrlinge in Stuttgart erworben. Des Meisters schöne Dschambia steht so weit vom Bauch ab, dass sie aus dem offenen Jackett ragt und bei unserem Spaziergang darunter hin und her wippt. Das alte Sana ist für den Historiker so etwas wie ein lebendes Fossil für den Biologen, erlebbare jemenitische Bau- und Stadtgeschichte. Aber kein Museum. Denn für die 50 000 Bewohner bedeutet ihre Altstadt lange bewahrtes und bewährtes islamisches Leben, das in jahrhundertealten Familienwohnburgen zu Hause ist. Alle Generationen leben unter einem Dach. Etwa 6000 solcher Bürgerhäuser soll der historische Kern umfassen.

Als große Kasten- oder schlanke Turmhäuser stehen die massiven Gebäude wie aneinandergeklebt, verschachtelt und zu Komplexen zusammengedrängt. Hochhäuser wie noch viele hier in Alt-Sana – so beweisen Ausgrabungen antiker Siedlungen – baut man in Jemen seit mehr als 2000 Jahren. »Wir Südaraber sind sozusagen die Erfinder der Hochhaus-Architektur, die in islamischer Zeit eine weitere Blüte erlebte«, doziert der Maurermeister. Jede Fassade ist ein künstlerisches Einzelstück. Der Einfallsreichtum der Handwerker, die diese ornamentierten Ziegelwände geschaffen haben, scheint grenzenlos – so vielfältig sind die Muster und Kombinationen.

Beinahe alle Fenster haben dekorative weiße Umrahmungen und halbrunde Oberlichter. Die wiederum sind mit filigranen Gipsgittern versehen und mit bunten Glasscheiben hinterlegt, so dass stimmungsvolles Tageslicht ins Innere dringt. Nur bei den ältesten Bauten – schärft Aziz unseren Blick für Details – hat man kleine runde Lukenfenster, die mit durchscheinenden Alabasterscheiben »verglast« sind. So hatte schon Sanas berühmter vorislamischer Ghumdan-Palast, ein Hochhaus mit 20 Stockwerken – das damals höchste Bauwunder Südarabiens – eine Kuppel aus dünnen Alabasterplatten, durch die man die Schatten fliegender Vögel sehen konnte.

Wie Bauchbinden schlingen sich horizontale Bordüren um die Altstadtbauwerke und trennen die Etagen. Dazwischen sind wulstige geometrische Stuckelemente – als hätten sie die Stukkateure aus riesigen Konditorspritzen aufgedrückt. Seine Stuckgeometrie ist der Fingerabdruck eines jeden Hauses und der Stolz des Besitzers. Die beste Aussicht auf diese Live-Kulissen aus »Tausendundeiner Nacht« bietet sich vom Bab al-Jemen (Tor Jemens), dem Südtor in der Stadtmauer.

Noch bis 1970 waren Nordjemen und seine tief religiöse Hauptstadt für den Rest der Welt Terra incognita. Die Isolationspolitik und die Fremdenfeindlichkeit des tausendjährigen saiditischen (schiitischen) Imamregimes endeten erst mit der Revolution von 1962, als Imam Mohammed al-Badr, der letzte Priesterkönig, durch fortschrittliche Offiziere gestürzt wurde. Doch der Monarch konnte in Frauenkleidern aus seinem Palast fliehen und mit saudiarabischer Hilfe Truppen gegen die Republikaner führen. Sieben Jahre dauerte der nordjemenitische Bürgerkrieg, 1967 erlebte Sana 70 schwere Tage Granatfeuer und Belagerung durch die Royalisten. Im August 1969 stabilisierte sich die (Nord-)Jemenitische Arabische Republik. Doch erst seit 1990, dem Jahr der Vereinigung von Nord- und Südjemen, ist die Hauptstadt Sana mit ihrem internationalen Flughafen das Tor zu einer Terra magica, die ihre 3000 Jahre alte Kultur der Welt geöffnet hat.

Herzstück der verwinkelten Altstadt gleich hinter dem Bab al-Jemen ist ihr bunter Arabia-felix- »Supermarkt«, das größte historische Händler- und Handwerkerzentrum des Landes. Sogar echten Weihrauch kann man hier noch kaufen. In der Antike war er der begehrteste Handelsartikel Jemens. Die Kamelkarawanen der biblischen Königin von Saba, die vor 3000 Jahren hier residierte, hatten ihn einst an die Küsten des Mittelmeers gebracht. Es war der Weihrauch, der den Wohlstand und die Hochkultur des vorislamische Händlerkönigreichs der Sabäer ermöglichte. Die gelben Baumharzklumpen aus Ostjemen, die beim Verbrennen auf glühender Holzkohle ihr Aroma verströmen, fehlen in keinem traditionellen Haushalt. Ihr würziger weißer Rauch soll nicht nur das Wohlbefinden steigern, sondern besonders auch auf Männer wirken.

Dolchhandel nur für Männer

Handel und Handwerk sind eine Domäne der Dolchmänner. Frauen, tief verschleiert, nur ihre Augen sichtbar und in knöchellange »Kokons« gehüllt, sieht man auf dem Markt nur vor den Ladentischen. Freilich weniger auf dem Dschambia-Markt, der größten Rüstkammer für die hauptstädtischen Dolchträger. Wände und Regale der Läden dort sind mit meterlangen Reihen aufrecht stehender Dolche dekoriert. Tausende von Männern könnte man hier auf einen Schlag unter Waffen bringen.

Weit mehr als hundert Leute sind hier nur mit Herstellung und Verkauf der jemenitischen Männerzierde beschäftigt. Dschambias sind keine Konfektionsware. Die traditionelle Handwaffenschmiede hat ihre Spezialisten: Klingenhersteller und -schärfer; Scheidenmacher, die zwei gekrümmte und ausgehöhlte Holzformen mit Leder umkleiden und mit silbernem Filigranwerk belegen; Griffemacher, die hauptsächlich Kuhhorn verarbeiten; Gürtelmacher, die dicke Brokatbänder mit Halterungen und Verschlüssen nach Bauchmaß versehen und schließlich die Dolchhändler. Einfache Dolche gibt es schon für 4000 Rial (20 US Dollar). Etwa 250 Dollar kostet ein besseres Mittelklasse-Stück. Nicht gerade ein Pappenstiel in einem Land, in dem mehr als 40 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben und mit weniger als zwei Dollar am Tag auskommen müssen. Besonders teure antike Dolche haben oft geschmiedete ziselierte Silberscheiden und Griffe aus Rhinozeroshorn, das heute aus Gründen des Artenschutzes heiße Ware und verboten ist.

Historische Spitzendolche kosten immerhin so viel wie ein japanischer Geländewagen. Der königliche Dolch des vorletzten Imams Ahmed wurde sogar für eine Million Dollar versteigert.

Den »Dolch im Gewande« tragen die Jemeniten schon durch ihre ganze Geschichte. In einem Tempel der sabäischen Hauptstadt Marib – 200 Kilometer östlich von Sana – fanden Archäologen die Bronzestatue eines Mannes, der einen Dolch am Gürtel trägt. Das berühmteste Exponat aus Sanas Nationalmuseum, stammt aus dem 6./7. Jahrhundert vor der Zeitrechnung und ist damit noch tausend Jahre älter als der Islam.

Dass das scharfe Symbol der Männlichkeit bei der Hochzeit besonders gefragt ist, erlebt man jeden Freitag – am Vormittag nach der Brautnacht. Auf dem Hochzeitsfelsen hoch über dem Wadi Dahr am Nord-westrand von Sana versammeln sich Himmel und Menschen – ein Volksfest, doch fast nur für Männer. Bräutigame der Zweieinhalb-Millionen-Stadt Sana, die schon seit Dienstag das große Fest ihres Lebens nach islamischer Sitte begehen, stehen stolz vor ihren Freunden und Verwandten zum Foto- und Videotermin. Jeder der sechzig jungen Männer trägt seine Dschambia im Gürtel und außerdem ein goldenes Schwert über der linken Schulter.

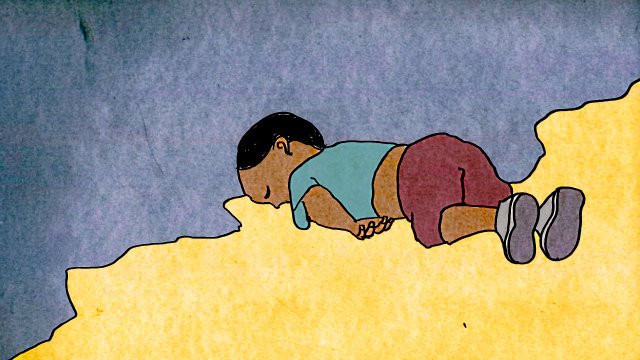

Gerade sind die Freudenschüsse aus den Kalaschnikows der mitgereisten Gäste verhallt, da ziehen ein paar der Männer blank. Sie bilden kleine Kreise und lassen mit trippelnden Schritten zu Trommelklang ihre erhobenen Klingen in der Sonne blitzen. Sie tanzen den »Bara«, den jemenitischen Dschambia-Tanz. Er ist ein uraltes Ritual am Ende jeder traditionellen Hochzeit und betont – nicht kriegerisch wild, sondern sanft und elegant – das »Wir«. Und das ist die Gemeinschaft der jungen frisch verheirateten Dolchmänner, die nun bald ihren kleinen Söhnen die erste Dschambia-Atrappe auf dem Suk von Alt-Sana kaufen werden, wie es auch ihre Väter für sie getan haben.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.