Die vergessene Stimme

Zum 100. der Tänzerin und Schriftstellerin Jo Mihaly

Jo Mihaly wäre heute 100 Jahre alt geworden, und wies aussieht, wird auch das Zentenarium ohne nennenswertes Echo bleiben. Nur Thomas B. Schumann, der im rheinischen Hürth seine Tage damit verbringt, die vergessenen (oder nie erschienenen) Bücher jener aufzuspüren und zu drucken, die von den Nazis vertrieben oder ins KZ geworfen wurden, wird seiner Edition Memoria an diesem Tag ein Bändchen hinzufügen, das sich im Nachlass der Autorin fand, einen Roman mit dem Titel »Auch wenn es Nacht ist«, eine Geschichte über Flucht und Vertreibung aus dem deutschen Osten. Schumann, der Enthusiast, der sich mit Energie und einer gehörigen Portion Idealismus einer Aufgabe widmet, die weder Ruhm noch Geld bringt, hat schon manchem zu einiger Aufmerksamkeit verholfen, der in größeren Verlagen keine Chance hat. Auf der Liste seiner Autoren stehen Rudolf Arnheim, Walther Rode, Georg Kreisler, Elisabeth Mann Borgese oder Hans W. Cohn. Und nun auch Jo Mihaly, eine der vielseitigsten Künstlerinnen, die es in der Weimarer Republik, in den Jahren des Exils und des Nachkriegs gegeben hat.

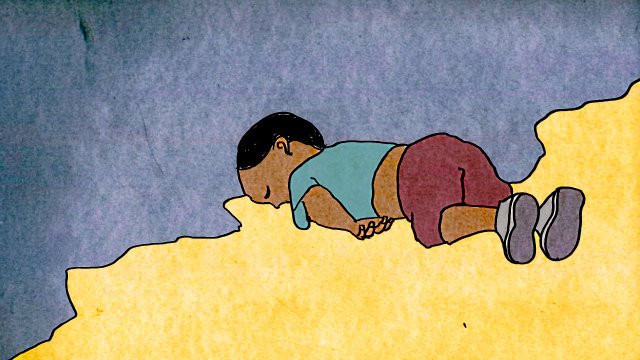

Sie war, geboren als Elfriede Kuhr, die Tochter einer Gesangspädagogin und eines Architekten, die schon als Kind davon träumte, Tänzerin zu werden. Sie nahm Ballettunterricht und tourte anschließend mit Tanzgruppen quer durch Deutschland. Sie bewunderte Mary Wigman, bereicherte ihren Ausdruck durch pantomimische Elemente, gab ihren Kreationen politische, auch sozialkritische Inhalte. Sie nannte sich nun Jo Mihaly, heiratete den Schauspieler und Regisseur Leonard Steckel, flüchtete mit ihm 1933 in die Schweiz, tanzte in Zürich und Paris, setzte ihre Schreibversuche fort (ihr erstes Buch war schon 1929 erschienen), verfasste Gedichte, Romane, Erzählungen, Hörspiele, Reportagen. Daneben kümmerte sie sich um Landsleute, die vor den Nazis geflohen waren, leitete in Zürich vier Jahre lang den Neuen Chor, einen Spieltrupp, der mit Agitprop-Szenen, pantomimischen Darbietungen und Ausdruckstänzen auftrat, und wurde Mitbegründerin und Präsidentin der »Kulturgemeinschaft der Emigranten«, einem Werk, »geboren aus der Kameradschaft, gestützt zuerst von Wenigen, gefördert später von Vielen«. Sie gestaltete literarische Abende, stand gemeinsam mit Ernst Busch auf der Bühne, verschaffte exilierten Schriftstellern, wo immer es möglich war, ein Forum, redigierte mit Hans Mayer die Exilzeitschrift »Über die Grenzen« und stellte 1945 im Lyrikband »Wir verstummen nicht« auch Gedichte des 30-jährigen, damals noch völlig unbekannten Stephan Hermlin sowie des jiddischen Autors Lajser Ajchenrand vor.

»Sie hat mit am meisten getan«, schrieb Werner Mittenzwei über Jo Mihaly, »und wurde am gründlichsten vergessen.« Der Satz fällt in der Mitte seiner exzellenten Studie »Exil in der Schweiz«, 1978 bei Reclam in Leipzig erschienen und in ihrer Gründlichkeit bislang unübertroffen, einem Band von fast 450 Seiten, der die Aktivitäten dieser ungewöhnlichen Frau so ausführlich, so dezidiert beschreibt wie kein anderer. Mittenzwei hat mit Jo Mihaly 1976 in Ascona noch gesprochen, er war auch der erste, der wieder nachdrücklich auf sie aufmerksam machte, der einzige, der ihre politischen und künstlerischen Leistungen im Exil detailliert würdigte, auch ihre Romane. Schon damals wurde sie kaum noch wahrgenommen, nicht in der Schweiz und auch nicht in den beiden deutschen Staaten. Ein kleiner Heilbronner Verlag druckte 1971 noch einmal ihren 1942 in Zürich veröffentlichten Roman »Hüter des Bruders«, der ihr bestes und erfolgreichstes Buch war, unter dem Titel »Gesucht: Stepan Varesku«. Es war die Geschichte eines geflohenen politischen Häftlings, der in einer Zigeunergruppe Schutz findet, eine große Erzählung über Hilfsbereitschaft und Solidarität, ein sehr persönliches und bekenntnishaftes Buch. Es erschien 1979 noch einmal in einer Taschenbuchausgabe des Aufbau-Verlages, aber es wurde kaum bemerkt. Auch in der DDR blieb Jo Mihaly eine Unbekannte.

Sie war, sagt ihre Tochter Anja Ott im knappen Vorwort zum Roman »Auch wenn es Nacht ist«, eine sehr bescheidene, fast schüchterne Frau. Doch wenn es um andere ging, Menschen, die Hilfe brauchten, waren alle Hemmungen verschwunden. Von dieser stillen Größe steht manches in ihren Büchern. Dass jetzt wenigstens eines zu haben ist, verdient eine Menge Respekt.

Jo Mihaly: Auch wenn es Nacht ist. Mit Reminiszenzen von Anja Ott und einem Nachwort von Thomas B. Schumann. Edition Memoria., 168 Seiten, Broschur, 19.50 EUR.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.