Kurzstudium nützt nur den Unternehmen

Wenn über Hochschulpolitik diskutiert wird, steht häufig die Frage nach dem volkswirtschaftlichen Nutzen eines Studiums in Zentrum. So auch, als die OECD Anfang der Woche eine Bildungsstudie vorlegte und dabei kritisierte, in Deutschland würden nicht genügend Hochqualifizierte ausgebildet, um die entsprechende Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu befriedigen.

Dabei haben sich Bund und Länder auch im Zuge des Bologna-Prozesses intensiv bemüht, das Bildungssystem an den Interessen der Wirtschaft auszurichten. Große Investitionen waren hierfür indes nicht vorgesehen. Im Ergebnis steigt zwar die Akademikerquote, die Lernbedingungen vieler Schüler und Studierender haben sich aber gleichzeitig verschlechtert.

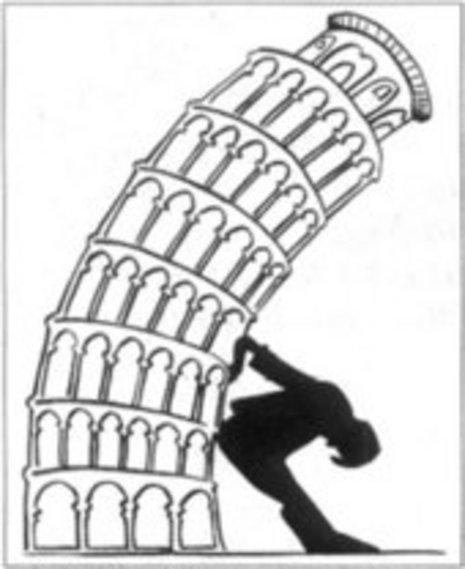

Je kürzer sich die Jugendlichen in Bildungseinrichtungen aufhalten, umso kostengünstiger für den Staat. In Schulen und Hochschulen wurden deswegen Lehrpläne stark verdichtet und das Turbo-Abitur (in zwölf Jahren) sowie Schmalspur-Studium (Bachelor in drei Jahren) eingeführt. Dies kam auch den Forderungen von Arbeitgeberverbänden entgegen, wonach Absolventen jünger und früher dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen sollen. Ein Kurzstudium dürfte jedoch die Aussichten von Geistes- und Sozialwissenschaftlern auf einen Arbeitsplatz kaum steigern. Für Bachelor-Absolventen der Wirtschaftswissenschaften und technischen Fächer sieht es zwar wesentlich besser aus, aber sie müssen meistens mit einem deutlich niedrigeren Einstiegsgehalt als die Diplom-Absolventen rechnen.

Obwohl die OECD meint, in ihrer Studie zentrale bildungspolitische Fragen zu behandeln, sind diese Missstände allesamt nicht Thema. Sie misst Bildungserfolg an Akademikerquoten und Renditen. Dagegen haben die Forscher Fragen nach Formen und Inhalten des Schulunterrichts und der Hochschullehre vernachlässigt. Kein Zufall, denn dann hätte die unliebsame Tatsache ans Licht kommen können, dass die Qualität der Bildung unter dem Effizienzwahn der Reformen immens gelitten hat.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.