- Politik

- »Greif zur Feder, Kumpel!« Erinnerung an die erste Bitterfelder Konferenz

Der Traum

vom neuen Menschen

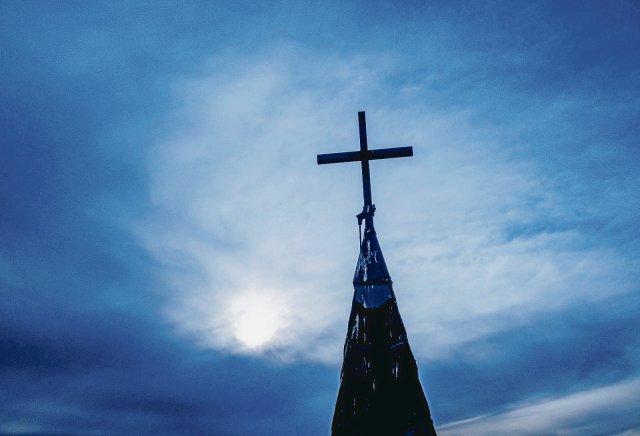

Geleitet von einem Ingenieur, getragen vom Großkraftwerk Jänschwalde, war der »Zirkel schreibender Arbeiter« in Cottbus literarische Gemeinschaft und regelmäßiger Treff, bei dem auch Ökonomie, Philosophie und Politik debattiert wurden. 1984 (aus diesem Jahr datiert unser Foto) stellte der Zirkel ein musikalisch-literarisches Programm vor

Fotos: ND-Archiv, Volker Kreidler

Über den legendären Bitterfelder Weg, der eher ein bitterer Feldweg sei, ist viel gespottet worden. Nicht erst nach dem Ende der DDR, sondern, wie Beteiligte erzählen, schon an jenem 24. April 1959 in den Konferenzpausen. Dem Ort der Handlung, einem mit 700 geladenen Gästen gefüllten pseudoklassizistischen Saal im Kulturpalast des Elektrochemischen Kombinates Bitterfeld, sah man die Hektik nicht an, mit der die Organisatoren auf Walter Ulbrichts persönliche Anweisung hin binnen weniger Tage die ursprünglich geplante kleine Autorenkonferenz des Mitteldeutschen Verlages Halle in ein kulturpolitisches Spektakel umfunktioniert hatten. Alles sollte Würde ausstrahlen, über den schweren Samtvorhang der Bühne wurden elegant fallende Bahnen hellen Seidenstoffes drapiert, darüber ein stilisiertes Siebenjahr-Plan-Signet samt Lorbeerzweig sowie die Konferenzlosung: Greif zur Feder, Kumpel! Die sozialistische Nationalkultur braucht dich! Diese arg gewundene Wendung geht auf zwei sehr verschiedene geistige Väter zurück: Der erste Teil wird Werner Bräunig zugeschrieben, einem Schlosser, der auch im Bergbau gearbeitet hatte, seit 1958 Student am Leipziger Literaturinstitut war und von der'Kulturbürokratie jener Jahre als hoffnungsvoller Arbeiterschriftsteller gehandelt wurde. Den zweiten Teil der Losung übermittelte man den Organisatoren so kurz vor Konferenzbeginn, daß er nicht mehr edel gemalt, sondern nur noch eilig aus weißen Pappbuchstaben auf eine Leiste gepinnt werden konnte: eine Kreation Ulbrichts. Der Verweis auf die sozialistische Nationalkultur sollte den höheren Sinn der Veranstaltung betonen.

Vor dem Bühnensamt die üblichen Präsidiums-Tischreihen, drei Dutzend Leute. Die Sitzordnung sagte Eingeweihten einiges über politische Karrieren, kulturpolitisches Kompetenzgerangel, Eitelkeiten. (Es sollte ein apparatinternes Nachspiel haben, daß weder ein honoriger Vertreter der staatlichen Literaturbehörde aus Berlin noch Chefideologe Hager geladen worden waren.) Den per SED-Bezirksapparat in diesen Saal beorderten Hunderten Chemiearbeitern, Ingenieuren, FDJlern aus umliegenden Großbetrieben, Bibliothekaren, Volkskorrespondenten war vor allem angesichts des oben auf der Bühne thronenden Walter Ulbricht klar, daß sie einem »Ereignis« beiwohnten. Worum ging es?

Im Juli 1958 war auf dem V SED-Parteitag ein ungeheurer Aufschwung postuliert worden: Binnen kurzem würde die DDR (wörtlich) die Bundesrepublik im Pro-Kopf-Verbrauch aller wichtigen Lebensmittel und Konsumgüter überholen. Die Realität sah allerdings anders aus und spiegelte sich drastisch in den wachsenden Zahlen der »Republikflüchtigen«. Ulbricht und die Seinen fanden, daß es vor allem am Bewußtsein mangele: Dieses Volk bedurfte dringender Erziehung, der »neue Mensch« müsse entwickelt und auf die »Höhen der Kultur« geschickt werden. Es sei dahingestellt, ob man im Politbüro tatsächlich glaubte, mit »bewußter« arbeitenden Produzenten effizienter wirtschaften und weltmarktfähigere Produkte herstellen zu können, oder ob man sich schlicht vom vielbeschworenen »neuen Menschen« mehr »Einsicht in die Notwendigkeit« und Nachsicht gegenüber Mängeln im System erhoffte. Gleichwohl, an diesem Tag in Bitterfeld eröffneten Alfred Kurella, Leiter der Kulturkommission beim Politbüro des SED-Zentralkomitees im Hauptreferat und Walter Ulbricht im Schlußwort eine über Jahre hin die DDR-Kulturpolitik bestimmende Kampagne: Die »schöpferische Energie des ganzen Volkes« müsse geweckt werden, der vielzitierte lesende Arbeiter solle sich nunmehr zum schreibenden, gestaltenden Arbeiter wandeln. Außerdem gelte es, eine emp-

findliche kulturelle Lücke zu schließen, nämlich »Werke zu schaffen, die in vollendeter Schönheit das moralische Antlitz der Arbeiterklasse zeigen«, und eben das könne nur derjenige tun, der sich auf den Weg »zur Basis« mache. »Wir haben Vertrauen in die Schöpferkraft der Arbeiterklasse. Die Partei gibt für diese nicht immer einfache Entwicklung nur zwei - au-ßerliterarische - Rezepte: Haltet euch auf der Höhe unserer Theorie, des modernsten Denkens, und: Geht dorthin, wo das Leben seinen stärksten Pulsschlag hat, paßt euer Leben dem Leben des Volkes an.«

So plakativ dies bei Kurella daherkam, letztlich lag dem ein alter Gedanke der Arbeiterbewegung zugrunde: Mit der ökonomischen und politischen müsse die kulturelle Emanzipation des arbeitenden Menschen einhergehen. Wilhelm Weitling forderte es 1841: »Wir wollen eine Stimme haben, weil wir von der Natur schon eine haben und der Mensch nicht allein vom Brote lebt, sondern von einem jeglichen Wort.« Die proletarische Bewegung hatte sich in ihren Anfängen nicht zuletzt aus Arbeitergesangs- und Arbeiterbildungsvereinen, aus Lesezirkeln, Leihbibliotheken heraus entwickelt, meist in Kooperation mit fortschrittlichen Intellektuellen. Der in den 20er Jahren zwischen Arbeiterautoren wie Bredel und Marchwitza und Bürgerlichen wie Seg-

hers, Becher, Renn geschlossene Bund proletarisch-revolutionärer Autoren hatte, so Becher, nicht etwa »Armeleutepoesie oder Mitleidsdichtung« verfaßt, sondern aktiv ins Gesellschaftliche eingreifen wollen. Das war Vergangenheit. Zehn Jahre nach DDR-Gründung fanden sich in der Arbeiterschaft des Landes wenig Anknüpfungspunkte an derartige geistig-kulturelle Traditionen, und die von Ulbricht forcierten, hochkulturellen Faust-III-Ambitionen gab es vielleicht im Einzelfall, keinesfalls konnte daraus eine Massenbewegung wachsen. Aber Ulbricht versprach sich nun einmal so viel von seinem sozialistischen Faust und wollte die neue Nationalliteratur in Bitterfeld herbeireden lassen: Eine Symbiose zwischen Intelligenz und Arbeiter sollte wachsen, Schriftsteller sollten sich »vor Ort« in Produktionsprozesse eingliedern lassen, um »wahrhaftiger« über die Welt der Arbeit zu schreiben, Arbeiter sollten zur Feder greifen, sich selbst als »Schöpfer und Baumeister ihres Daseins« begreifen, mit ihren tiefen Einsichten in den Gang der Dinge sozialistisch-realistische Werke schaffen.

Mit revolutionärem Schwung legte die Kulturabteilung im SED-Zentralkomitee in der üblichen »Konferenz-Auswertung« fest, daß bis Ende 1959 etwa 100 Schriftsteller »an die Basis« gehen sollen, weitere 200 sollten zumindest »engen und

ständigen Kontakt mit Betrieben und Brigaden« halten. Außerdem wurde angeordnet, daß alle »körperlich fähigen Schriftsteller einen Monat produktive Arbeit leisten«. Man wollte im »Großen Haus« auf dem Bitterfelder Weg rasch vorankommen und ordentlich die marschierten Kilometer abrechnen. In der Wirklichkeit tat sich herzlich wenig. Drei Monate später konstatierte man im Mitteldeutschen Verlag Halle, daß bislang nur zwei Autoren in die Produktion gegangen seien, man spräche aber noch mit einigen, »um sie zu veranlassen, ebenfalls ihre Lebensweise zu ändern«. Günther de Bruyn erinnert: »Es waren die Zeiten, in denen fleißige Leser von Parteitagsprotokollen sich als literarische Fachleute fühlten, weil sie wußten, daß gute Literatur volkstümlich, parteilich, typisch und vorwärtsweisend zu sein hatte und in denen junge Autoren kräftig gefördert wurden, vorausgesetzt, sie hatten nichts gegen die Gängelei der Partei. Daß die Regierung Beschlüsse über Romane faßte und jeder Parteisekretär sich als Literaturkritiker fühlte, konnte man, wenn man von Literatur nichts verstand, beeindruckend finden; ich aber litt unter der Peinlichkeit dieser Selbstgewißheit, versuchte, die Anmaßung komisch zu finden, war aber gezwungen, sie ernst zu nehmen, denn sie war mit der Macht verbunden ...«

Anderen Autoren erschienen Bitterfelder Wege immerhin einen Versuch wert. Heiner Müller hatte schon während seiner Recherchen für »Lohndrücker« und »Die Korrektur« in den Baracken von »Schwarze Pumpe« und dem »Eisenhüttenkombinat Ost« gelebt und fand das Bitterfelder Programm zwar einsichtig, aber in der Ausführung mißlungen:

»... heraus kam eine Parodie. Dornest!'; zierung statt Klassenemanzipation. Aucfv eine ABM für erfolglose Schriftsteller. D|ej Höhen der Kultur mußten planiert werden, damit sie erstürmt werden konnten.« Die meisten Schriftsteller, 'die sich redlich mit Ausflügen in fremde Lebenswelten mühten, empfanden sie letztlich nicht als sonderlich kreativitätsfördernd. Franz Fühmann, wegen seiner »Kabelkran und blauer Peter«-Reportage über die Rostocker Warnowwerft in der offiziellen DDR-Kulturszenerie als einer der erfolgreichsten Wanderer auf dem Bitterfelder Weg gelobt, schlug 1964 die Einladung des Kulturministers Hans Bentzien zur Bitterfelder Nachfolgekonferenz aus und warnte: »... die gesamte öffentliche Kritik und wohl auch unsere Kulturinstitutionen drängen den Schriftsteller nicht in seiner spezifischen Richtung vorwärts, sondern in der Richtung der jeweiligen Tages-, Monats- oder Jahresaktualität, das heißt sie sehen den Bitter? felder Weg nicht als einen Auftrag zur Eroberung eines Landes, einer neuen ästhetischen Provinz, sondern als schmalen Weg einer bestimmten Lebensänderung für einen bestimmten Genretyp: Der Schriftsteller gehe in einen Betrieb oder in eine LPG und schreibe dann einen Roman.« Er, Fühmann, werde jedenfalls den für demnächst von ihm erwarteten großen »Betriebsroman« nicht schreiben. ? ?. lOtWßSSAPteJWeise entg^^en^ t , dj,e, npchfrq]#g$tep, Konfjil{te f 'i,wi§phpn ( <dßpi auf,.den/ Bitterfejder Weg,-,ge*cliickrt.en Geist und der Macht nicht einmal aus der Verweigerung, sondern aus konsequenter Annahme des Vorschlages. Erinnert sei an den Skandal um Texte von Heiner Müller oder von Volker Braun, der Jahre in Braunkohlentagebauen gearbeitet hatte. Oder an die exemplarische Auseinandersetzung mit Werner Bräunig während des »Kahlschlag-Plenums« 1965. Erich Honecker stellt dort im Bericht des SED-Politbüros mit Bezug auf Bräunigs in der »ndl« erschienenen R6manauszug »Rummelplatz« und Heiner Müllers in »Sinn und Form« abgedrucktes Drama »Der Bau« die These auf,“die Ursachen für in der DDR zu beobachtende mangelnde Arbeitsmoral, Jugendkriminalität, Rowdytum usw. lägen in »Erscheinungen der Unmoral auch in einigen Filmen, Fernsehsendungen, Theaterstücken und in Zeitschriften bei uns.« Vor der »harten Schreibweise«, also dem unbequemen Realitätssinn von Autoren, die »an die Basis« gegangen waren, hatte übrigens schon 1959 in Bitterfeld der Sekretär des Schriftstellerverbandes Erwin Strittmatter gewarnt: »Das ist so eine Theorie, die sagt, wir hätten eine >harte< Realität, unsere Kombinate würden nicht von weißen Lämmchen aufgebaut usw. Das ist von einigen amerikanischen Schriftstellern abgeguckt... Aber man muß doch seine Träume und seine Phantasien in den Betrieb mitnehmen.«

Für die Entwicklung der Belletristik stellte der Bitterfelder Weg letztlich nur eine später milde und/oder hämisch belächelte Episode dar In den Betrieben jedoch blieb das Greif zur Feder, Kumpel. Diejenigen, die sich eben mehr als ihre Kollegen für Kulturelles und Künstlerisches erwärmten, konnten so über Jahrzehnte hin ihre Hobbys pflegen. Hunderte Zirkel »Schreibender Arbeiter« entstanden, bei denen die Kategorie »Arbeiter« so großzügig gefaßt wurde, daß sich darin eher schreibende Ingenieure und Praktikantinnen, abgebrochene Philosophiestudenten, der Betriebsarzt und die Betriebsbibliothekarin fanden. Die Gewerkschaftsleitung förderte deren Tun nach Kräften, denn in jeder Wettbewerbsabrechnung wurde nicht nur nach dem »sozialistisch Arbeiten und Lernen«, sondern auch nach dem »sozialistisch Leben« gefragt. Man traf sich, tauschte eigene Texte und fremde Bücher, lud Schriftsteller zu Lesungen ein, reiste gemeinsam, die eine oder andere Anthologie wurde gedruckt. Nicht jeder der Zirkel, über den 1959/60 in der Lokalpresse berichtet wurde, überlebte das Jahr seiner Gründung, manche aber, nunmehr als ordentlich »eingetragener Verein«, überstanden sogar das Ende der DDR.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.