Urlaub auf dem Ballermanndamm

Auf den Berlin Music Days wirft eine geplagte Musikszene einen Blick in den Spiegel

Der Flachbau liegt genau im toten Winkel der roten Spreebrücke. Unscheinbar und hässlich bleibt er unbemerkt von Passanten und dem vorbeibretternden Großstadtverkehr. Im oberen Stockwerk brennt Bürolicht. Darunter eine einfache Metalltür, die man über eine behelfsmäßige Alu-Treppe erreicht. Ein hartes Klopfen am Eingang - und man steigt hinab in den hipsten Club Berlins.

Normalerweise kommt man ohne Gesichtskontrolle oder Gästelistenplatz nicht ins »Watergate«. An Veranstaltungstagen erkennt man den schild- und posterlosen Club von außen auch ganz einfach an den langen Schlangen davor. Heute sind nur zwei Menschen hier: Steffen Hack, Chef des »Watergate« und damit eines der erfolgreichsten Hauptstadtlokale. Und Johnnie Stiehler, der seinen »Horst Kreuzberg« dieses Jahr schließen musste.

Steffen Hack (»Watergate«) und Johnnie Stiehler (ehemals »Horst Kreuzberg«) diskutieren am Freitag, 18 Uhr im »Ritter Butzke« zum Thema »Techno-Tourismus: Wir wollen nicht Ibiza werden? Kommerzialisierung und ästhetischer Wandel«. Das volle Programm mit Konzerten, Musik-Workshops und Vorträgen unter www.bermuda-berlin.de.

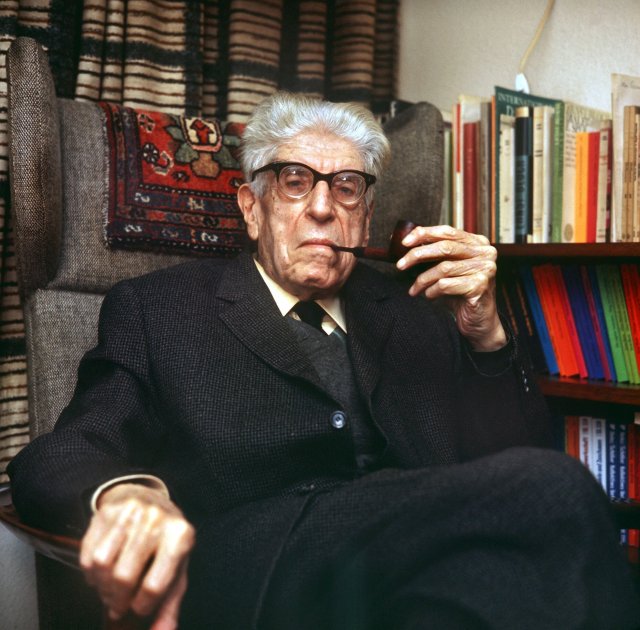

»Die unauffällige Tür ist ein Überbleibsel aus unserer Zeit in der Illegalität«, sagt Hack, während er durch die schicke schwarze Bar wuselt und einen Aschenbecher sucht. Der kleine Mann mit den Wuschelhaaren und der Nickelbrille gehörte in den Achtzigern zur Hausbesetzerszene. Dann kamen die 1990er, aus verbotenen Punkkonzerten wurden geheime Technoparties. Vor elf Jahren dann das »Watergate«. Auch Stiehler treibt sich seit Jahrzehnten in der Berliner Partygemeinde herum, einst gründete er den legendären »Tresor«. Auf den Berlin Music Days, der BerMuDa, die am Mittwoch im »Watergate« eröffnet wurde, sprechen beide über ein Schmerzensthema: Die »Ballermannisierung« einer Kultur, die sie selbst miterschaffen haben.

Jedes Jahr strömen mehr Touristen nach Berlin. 2012 waren es fast 11 Millionen. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass es für 2013 noch deutlich mehr werden. Und viele von ihnen kommen nicht wegen Museumsinsel und Brandenburger Tor, sondern um es richtig krachen zu lassen - in Läden wie dem »Watergate«. Das gefürchtete Easyjetset: »Für jemand aus London ist es billiger, ein Wochenende hierher zu jetten, als einen Abend zu Hause auszugehen«, erklärt Hack. Nächtens grölende Briten, kichernde Mädchencliquen mit Penislutschern um den Hals, Tophits schreiende Dänen - das sind keine Einzelfälle, sondern torkelnde Realität in einer Stadt, in der von Donnerstag bis Sonntag ganze Viertel zur Partymeile mutieren.

Gefürchtet ist auch die harte Türpolitik, mit der die Berliner Clubs auf solche Anstürme reagieren. Zwei, drei Stunden anstehen, um dann ohne (für den Abgewiesenen erkennbaren) Grund ein »Nein« am Eingang zu hören - das frustet. »Wir müssen diese bescheuerte Selektion machen«, sagt Hack hilflos, »damit wir überhaupt noch Musikinteressierte im Club haben.« CEOs mit Armani-Anzug oder Gucci-Tasche kann es genauso treffen. »Die verstehen die Welt nicht mehr, wenn sie nicht reingelassen werden.« Genauso gibt es keine Garantie für Eintritt, »wenn eine Armee lippengepiercter Röhrenhosenträger ankommt.« Man könne eben nicht jeden reinlassen, meint Hack: »Sonst ist der Club in einem Monat tot.«

Kommerzieller Erfolg, bei gleichzeitigem Kampf um Authentizität - Stiehler nennt es »Luxus und Elend der Lage«. Zweites hat er schmerzhaft kennen gelernt, als der »Horst« im Frühjahr schließen musste. Zu weit lag der Club vom schmutzig-schillernden »Technostrich« an der Warschauerstraße entfernt.

Auch ohne partywütige Spaßurlauber hat sich das Feiern verändert. Man kommt, weil man bespaßt werden will. »Heute hat keiner mehr ›seinen Laden‹«, erklärt Hack. Seine Gäste bleiben zwei bis drei Stunden, um dann in die nächste Location zu ziehen. Wie man das bei Wartezeiten mit derselben Dauer an einem Abend schafft, kann er nicht sagen: »Denen geht es darum, alles mitzunehmen, ein Bild auf Facebook zu posten und zu zeigen ›Ich war da‹«, meint Hack. »Ich selber ticke nicht so.« Für Stiehler gehören echte Clubs zur Vergangenheit. »Jeder kann heute die beste Musik zu Hause hören.« Eine Alternative gibt es aber noch nicht.

In der leeren »Watergate«-Bar mit Spreeblick diskutieren sie: Hack mit dem Germanistenschal und der breitschultrige Stiehler, der in Jeans und T-Shirt aussieht, als käme er gerade von Zuhause. Oder vom Bau. »Es geht nicht darum, dass wir bestimmte Menschen nicht mögen«, betont er. Auch der Ballermann habe seine Berechtigung - nur eben nicht in jeder Straße. Vielleicht in der Oranienburger, die seit Jahren einer Touristenzeile in Goa gleicht. »Da kann man gern ›Ballermanndamm‹ drüber schreiben - aber diese Art Tourismus woanders begrenzen«, schlägt Hack vor. Man könne ja froh sein, wie gut sich die Touris insgesamt benehmen.

»Jeder und alles ist heute Teil des Events!« Hack, der selbst 1982 aus Schwaben in das noch unvereinigte Berlin kam, sieht das Problem nicht bei den Besuchern. Sondern bei einem verfehlten Stadtmarketing, das Berlins Kultur nicht verstanden hat, und trotzdem damit Werbung macht. »Die Politiker sehen keinen Unterschied zwischen elektronischer Musik und einem Halli-Galli-Fest«, ergänzt Stiehler. Statt Kultur zu pflegen, würde sie touristisch vermarktet. »Die denken, wenn sie Bier-Bikes zulassen oder den Fernsehturm bunt anstrahlen, ist das Kulturförderung.«

Der stehen Hack und Stiehler sowieso skeptisch gegenüber. Geht es um Politik, redet Clubchef Hack lauter und schneller. »Eine Stadt, die sozialen Wohnungsbau nicht finanzieren kann, Lehrer nicht verbeamtet, in der sogar die Wassertemperatur in Schwimmbädern runtergedreht wird, um etwas Geld zu sparen«, ruft er, »die sollte doch kein Geld in eine funktionierende Musikindustrie investieren!« Nicht Geld, sondern Raum bräuchte die Szene. Und die Kieze eine bessere Stadtplanung: keine, die Großhostels konzessiert, wo ein Jahr später Investoren Eigentumswohnungen bauen dürfen.

Während der BerMuDa will die leidgeprüfte Szene einen Blick in den Spiegel werfen. Ein eigenes Festival von den Machern für die Macher - nicht nur der Name des Musikfestivals klingt nach Berlin Music Week. Tatsächlich ist die BerMuDa zur gleichen Zeit entstanden wie die BMW: als die PopKomm 2009 eingestellt wurde. Während die BMW mit großen Labels und dem Wirtschaftsressort des Senats kooperierte, blieben die Gründer der BerMuDa, zu denen auch Hack gehört, lieber »authentisch« - und zogen das Festival ohne genrefremde Hilfe auf. Allerdings um einiges weniger erfolgreich als der große Bruder: Die BerMuDa endet dieses Jahr zum ersten Mal ohne das große Abschlussfest auf dem Tempelhofer Feld. »Die Miete dort lässt sich vielleicht mit einem Oktoberfest finanzieren«, so Hack, »aber nicht mit einem Rave.«

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.